愛知県農業総合試験場

武山 桂子

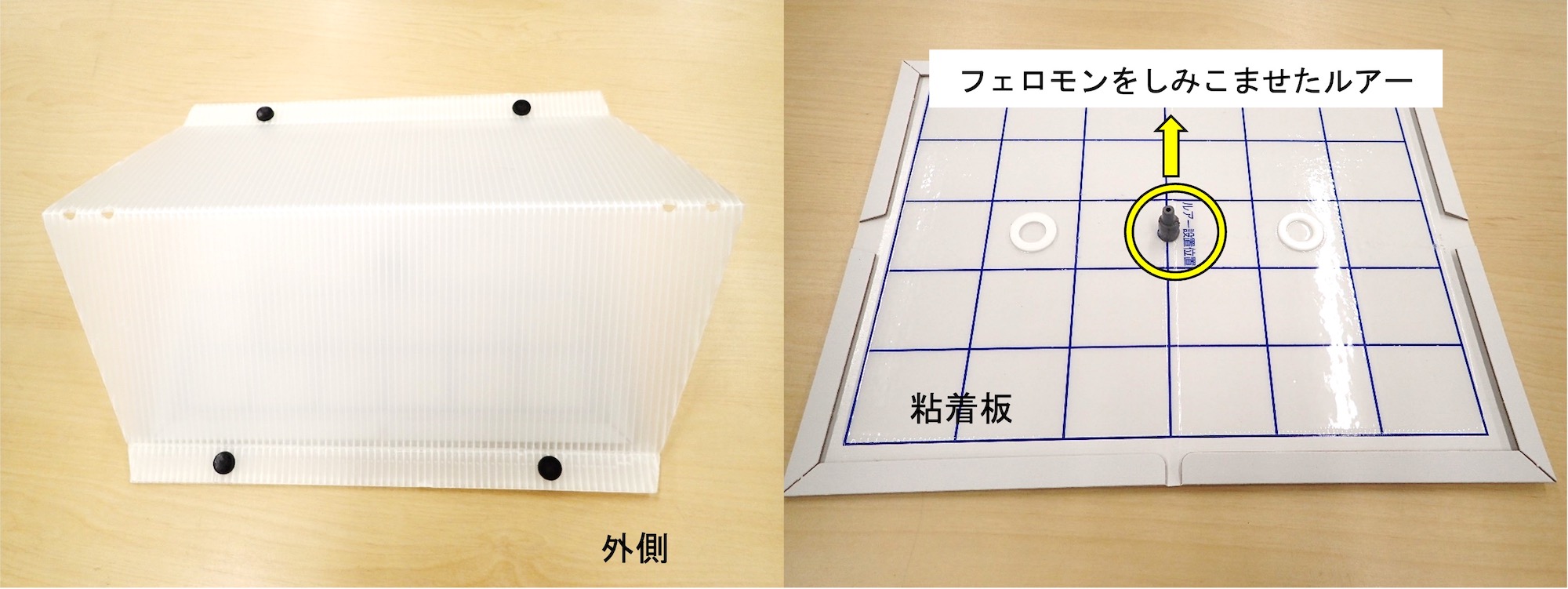

海外からの侵入を警戒していた害虫の一種「トマトキバガ」は国内において2021年に熊本県で初めて確認され(1)、その後急速に発生が広がり、現在では全都道府県でフェロモントラップ(図1, 2)により発生が確認されている(2)。トマト畑でも被害が確認されており(3, 4, 5)トマト栽培での被害拡大が懸念される。そこで、トマトキバガとトマトにおけるその食害痕について紹介する。

トマトキバガ:トマトキバガは、チョウ目キバガ科に属する開張約10 mmの小型のガであり、海外ではトマト、バレイショ、ナス等のナス科植物に被害を与える害虫として知られている(6)。

フェロモントラップ:フェロモンは、生物の体内で生産・分泌され、同種の他の個体にある特定の行動や生理的変化を起こす化学物質であり、昆虫では、定位行動や配偶行動を通じて雌雄間の交信に関与する「性フェロモン」、集団を形成するのに利用する「集合フェロモン」などがある。これらを用い、誘引された虫をトラップによって捕獲することにより、対象害虫の発生消長を知ることができる。

トマトキバガおよびトマトの食害痕について

トマトキバガのトマト食害痕(葉)はハモグリバエの食害痕に似ているが、ハモグリバエよりも食害痕の幅が広い(図3:トマトキバガ食害痕、図4:ハモグリバエ食害痕)。よく見ると、袋状に透けた葉の中に幼虫がいることもある(図5)。トマト果実も食害するため、被害は大きい(図6)。

幼虫は終齢で体長約8ミリ、体色は淡緑色から淡赤白色で、つやがある(図7)。頭部は淡褐色で、前胸の背面に細い黒色の横帯があるのが特徴である(上からみるとヒゲのようにみえる)。成虫は前翅長約5 mmで灰褐色の地色に黒色斑が散在する(図8)(6)。

終齢:卵から孵化後第1回の脱皮までを1齢、それ以後脱皮ごとに順次2齢、3齢、…と呼び、蛹になる前を終齢と呼ぶ。

防除一口メモ

施設トマトでは防虫ネットを開口部に張り成虫の侵入を防ぐ。畑をよく観察し、写真のような被害葉がないか調べる(成虫は小さく、見つけるのが困難)。発生を見かけたら登録のある農薬を散布する。世代交代が早く、薬剤感受性が低下しやすいため、系統の異なる薬剤をローテーションして防除を行う。

被害残さはビニール袋に一定期間密閉して寄生した虫すべてを死滅させてから処理するか、土中に深く埋めるなど適切な処理が重要である。トマトキバガは寒さに強く、愛知県では12月でも屋外のフェロモントラップで確認されている。

防虫ネット:ネットの目合いが細かくなるほど防虫効果は高まるが、通気性は悪くなる。防ぎたい害虫の大きさ以上に細かい目合いのネットを使用すると、作物に高温障害などの悪影響を及ぼす場合がある。トマトキバガとコナジラミやアザミウマ類を同時に防ぐためには0.4 mm目合いのネット使用が効果的である。