神奈川県農業技術センター 野村 研*

*責任著者

はじめに

神奈川県では2016年、スイカ灰白色斑紋ウイルス(WSMoV)によっておこるキュウリ黄化えそ病が本州で初めて確認された(1)。また、2021年にはトマト環紋ウイルス(TZSV)によるピーマンえそ環紋病が国内で初めて確認された(2)。いずれもアザミウマ(図1)によって媒介されるトスポウイルス科オルソトスポウイルス属のウイルスである。オルソトスポウイルス属ウイルスによる被害は、媒介虫であるアザミウマの防除が困難であることから、特に施設野菜や鉢物花き類などの生産で問題となっている。本稿ではこれらのウイルス病の特徴と防除法について紹介する。

1. キュウリ黄化えそ病

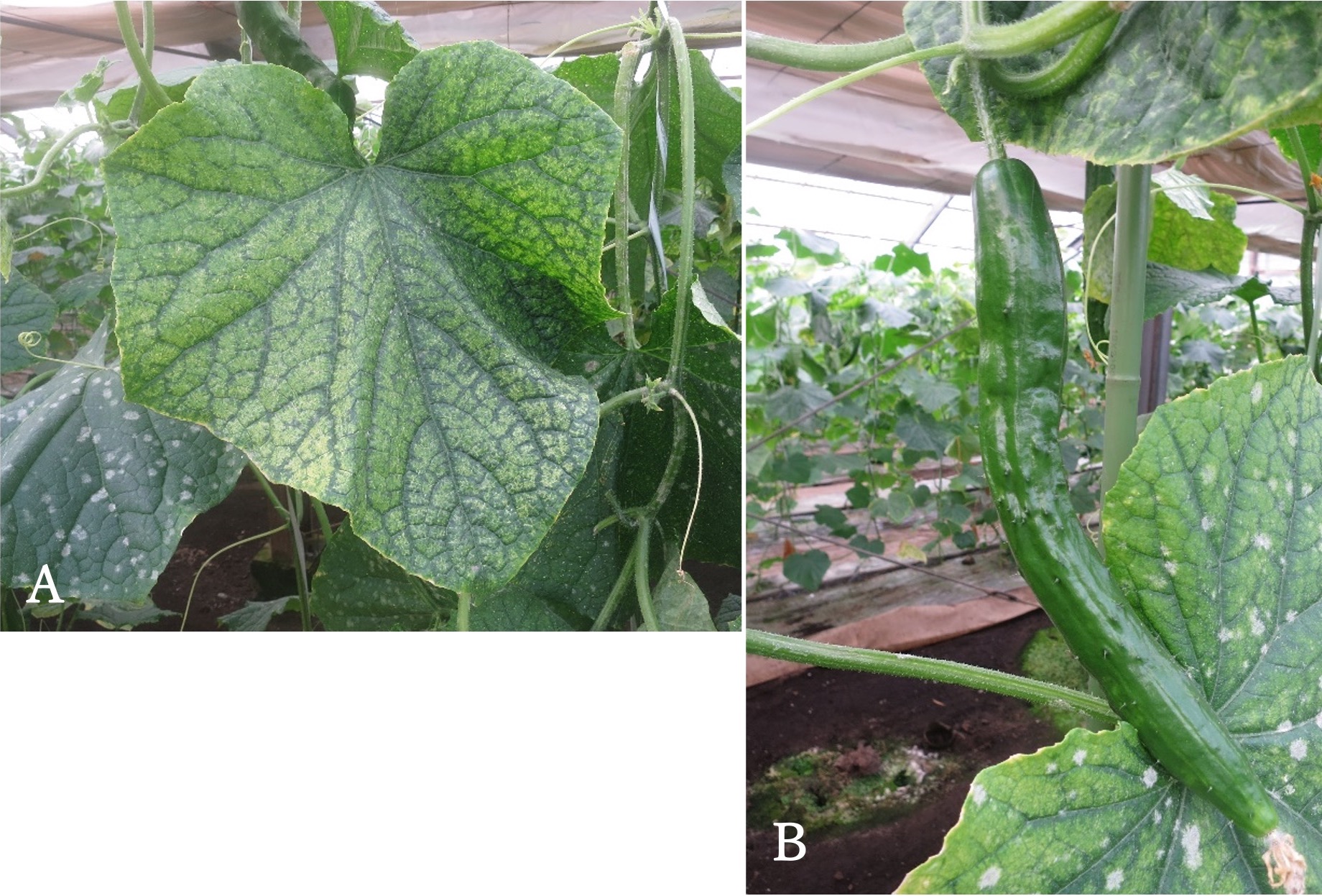

WSMoV (watermelon silver mottle virus)に感染した施設栽培のキュウリは、葉が萎縮し落下傘のようになるほか、退緑斑点や黄化えそを生じ、果実は奇形になる(図2)。神奈川県では、栽培終了時に施設内のほぼ全株が発病し、収穫果実の約3割が奇形になった例もある。本病は1984年に沖縄県で初めて確認されたのち、鹿児島県奄美大島、神奈川県および福岡県で発生している。また、キュウリ以外にニガウリ、ピーマン、ツルナ、スイカなどにも感染している(3, 4, 5)。WSMoVの媒介昆虫種はミナミキイロアザミウマである。

キュウリにオルソトスポウイルス属の別のウイルス「メロン黄化えそウイルス(MYSV, melon yellow spot virus)」が感染しておこる植物病も、症状だけでは両者を区別できないため同じ名称が付けられており、これまでWSMoVが見つかっていなかった可能性もある。遺伝子診断をすれば両者を区別できる。

2. ピーマンえそ環紋病

TZSV(tomato zonate spot virus)に感染した施設栽培のピーマンは茎や葉にえそを生じる(図3)。国内では神奈川県と茨城県のピーマンで発生している(6)。海外では中国で発生しており、トマト、トウガラシ、タバコなどでの被害が問題となっている。現在、国内におけるTZSVの媒介昆虫種は不明である。

また、神奈川県でピーマンから分離したTZSVをトマトに接種すると、激しいえそ症状を示すことから、国内のトマトにすでに潜んでいれば、今後問題になる可能性があるので(2)、診断や防除などの対策を考えておく必要がある。

防除対策

アザミウマは農薬抵抗性になりやすいため、農薬に過度に依存した防除には問題がある。農薬以外の防除手段として、アザミウマの侵入を防止するため、従来、使用されていた白色よりも防除効果が高いことが知られている赤色防虫ネットや(7)、目合いの細かい白色防虫ネットを施設の出入口や通気口部に張ることで施設内への侵入を防ぐ。また、罹病株を早期に見つけて処分することや、ウイルスに感染した雑草を吸汁して保毒したアザミウマを施設内へ侵入させないため、施設周辺の雑草防除を徹底することなどが大切である。

アザミウマが幼虫の時にオルソトスポウイルス属のウイルスを保毒してしまうと、地中で蛹(さなぎ)の時期を過ごす間も、羽化後も終生、ウイルスを媒介できる。そのため、施設内から感染作物を除去しても、ウイルスを媒介する能力を持ったアザミウマ成虫が地中から出現する可能性がある。作付け終了後は施設を締め切って太陽熱消毒などを行ない、施設の土壌中に残るアザミウマの蛹を防除し、次作へのウイルス持ち込みを防ぐ必要がある。

引用文献

- 島田涼子ら(2019)「神奈川県で発生したスイカ灰白色斑紋ウイルス(WSMoV)の特性とキュウリでの病徴の再現」日植病報 85: 108–111.

- 島田涼子(2024)「トマト環紋ウイルス(tomato zonate spot virus)によるピーマンえそ環紋病の国内での初発生」植物防疫 78: 376-379.

- 沖縄県病害虫防除技術センター(2017)平成29年度病害虫発生予察特殊報第2号

- 福岡県病害虫防除所(2017)「平成 29 年度病害虫発生予察特殊報第2号」

- 奥田充(2016)「国内外で発生しているトスポウイルスについて」日植病報 82: 169-184.

- 茨城県病害虫防除所(2023)「病害虫発生予察特殊報第2号」

- 日本ワイドクロス株式会社