石川 亮

はじめに

人口に見合う量の食料を安定して供給するためには、農薬は必要不可欠である。一方で、農薬を使用して生産した食料の人畜や環境への安全性に対する関心が高まっている。ここでは、収穫後の農産物に農薬が残っているのではないかという疑問と、残っていた場合の残留農薬の私たち人間に対する安全性について考える。

食品中の残留農薬は健康に影響を与えるか?

内閣府による2015年の調査では、消費者の多くがタバコに加えて、食品添加物や残留農薬などがガンの原因になると考えている。しかし、食品安全の専門家は、タバコや加齢をガンの主要な原因と判断しており、食品添加物や残留農薬はほとんど問題にならないとしている(1)。

合成化合物は危険で天然物は安全か?

消費者の多くが「食品添加物や残留農薬は危険」と考える背景のひとつに、「人工的に合成されたものは自然界になかったものだから人体に危険である。一方、天然物は体に優しく安全である」という考え方がある。しかし、合成か天然かは化合物の安全性とは無関係であり、それぞれの生理機能や摂取量によって毒にも薬にもなりうる。例えば、食塩は人体に必須の天然物だが、過剰に摂取すると有害である。

農薬の登録には数多くの安全性試験が求められる

化合物を農薬として使用する場合、国への登録が必要であり、登録申請には人間や環境、水生動植物、有用生物(鳥類、ミツバチ、蚕、天敵昆虫など)への影響(安全性)に関する各種試験が求められる。得られたデータをもとに、その農薬を使用する際の安全な取り扱い方法が決められている。人間に対する毒性はモデル動物を用いて試験され、以下に紹介するように、1回の投与で短期の影響を見るもの(急性毒性試験など)や、複数回投与で生涯を通した長期的な影響を見る試験(慢性毒性・発がん性試験など)が実施されている。これらの試験は、農薬の安全性を向上させるため、最新の科学的知見に基づいて定期的に見直されている(2)。

1. 農薬の急性毒性

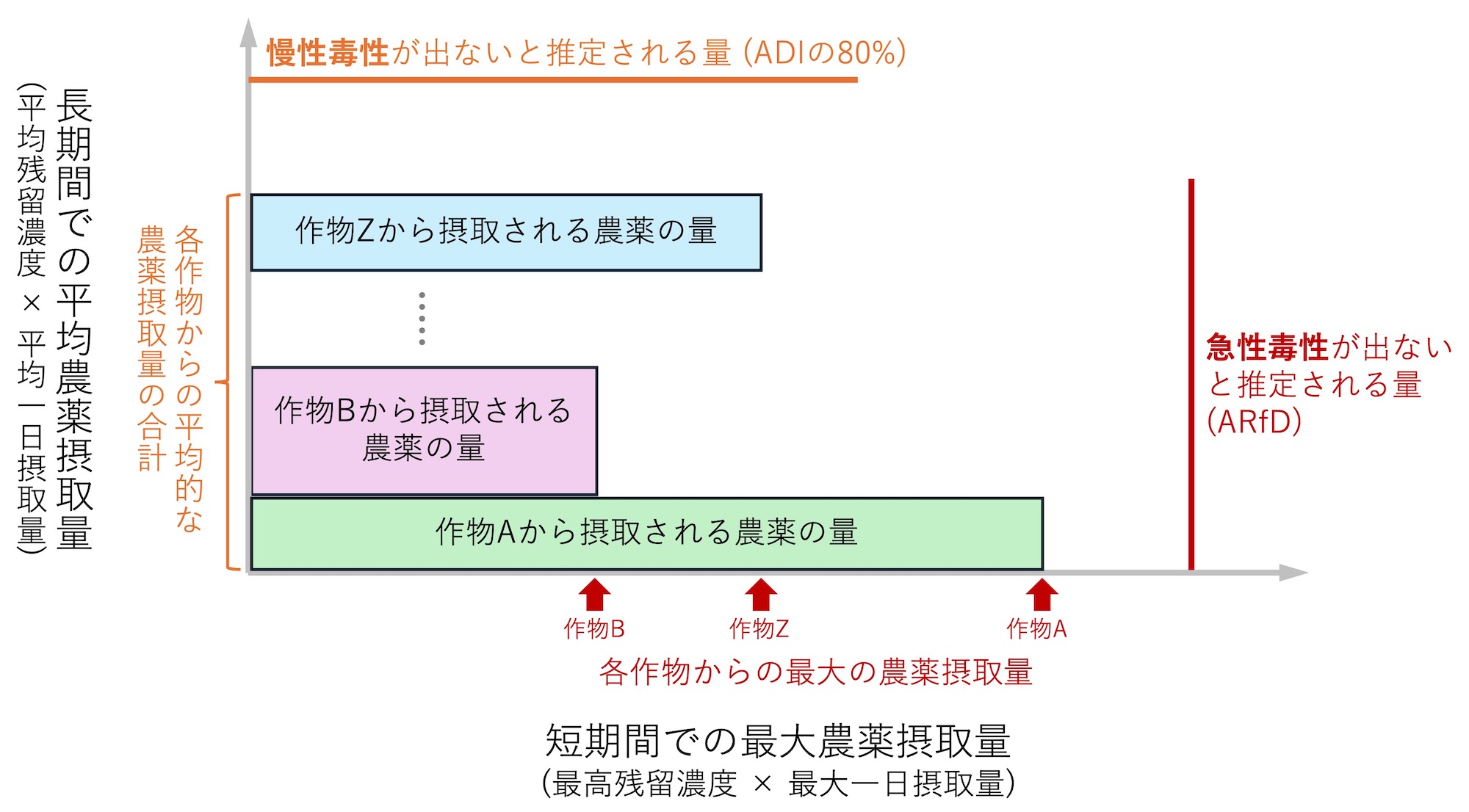

ARfD(急性参照用量。人間が24時間の間に摂取しても、健康に影響がないと考えられる量の上限)を安全性の指標としている。動物を用いた短期毒性試験で何ら影響が認められなかった最大の投与量(最小無毒性量)に、実験動物の個体間差(×1/10)、さらに人間と実験動物の種間差(×1/10)を掛けた数値である(3)。農産物から検出された農薬の量がARfD値を越えなければ、人体に影響はないとされる(図1)。

2. 農薬の慢性毒性

ADI(一日摂取許容量。人間がある物質を毎日、一生涯食べ続けても健康に影響がないと考えられる1日あたりの体重1㎏に対する摂取量の上限)を安全性の指標としている。動物を用いたさまざまな長期試験で得られた、何ら毒性が認められなかった投与量(1日あたりの体重1㎏に対する量)の中で、最も小さい値(最小無毒性量)に対して、実験動物の個体間差(×1/10)、さらに人間と実験動物の種間差(×1/10)を掛けた数値である(3)。さらに、農薬に登録のあるすべての作物について、それぞれの平均残留濃度と1日に私たちが食べる農産物の量の積算が、ADI値の80%に納まるように、登録作物などが制限されている(図1)。

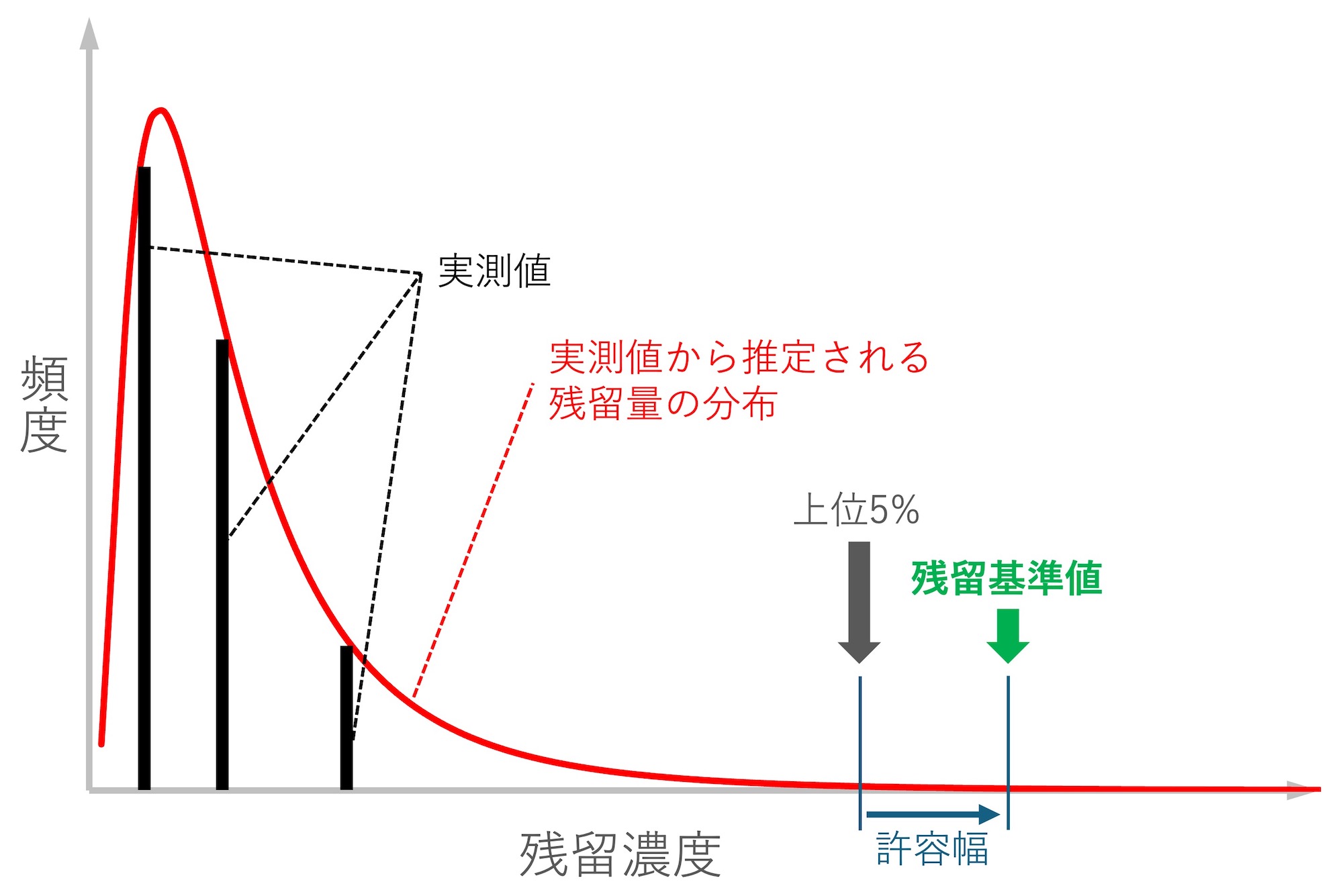

農薬の残留基準値は安全性試験を踏まえて設定される

それでは、収穫後の農産物から検出されても許容される農薬の量、すなわち残留基準値はどのように決まっているのだろうか。基本的には、使用方法を守って農薬を適正に使用した場合に農作物に残りうる最大残留濃度に基づいて設定される(4)(図2)。したがって、適正に農薬を使用していれば、残留基準値を超えることはない。なお、同じ農薬でも作物によって残留基準値が異なる場合があるのは、作物ごとに農薬の使用方法や残りやすさが異なるためで、安全性の違いを表しているわけではない。その上で、各種の安全性試験により得られた慢性毒性や急性毒性の結果から、人体に安全な範囲に収まることを確認された残留基準値が採用される。もし懸念がある場合には農薬の使用方法を変更することにより残留基準値を厳しくする措置が取られる。

また日本では、国内外で農薬として登録されている全ての薬剤が残留基準の対象となる(ポジティブリスト制度)。つまり、ある作物に対して使用されるはずのない農薬については、厳しい暫定基準値(0.01ppm)が設定され、安全性が確保されている。もし、残留農薬が基準値を超えた食品が発見された場合、その販売や輸入などは禁止される。

農産物に含まれる残留農薬の実際

農林水産省による2022年度の調査では、農産物469検体についてのべ2,395種類の農薬を検査したところ残留農薬基準値を超えたケースはゼロだった(5)。また、消費者庁では毎年、日本各地から入手した全14群の食品から、特定の農薬(48種)の残留値を調査している(6)。2023年度に検出された農薬は48種中25種類あったものの、その値はADI値の0.6%未満と少なく、一生涯にわたって毎日摂取したとしても健康に影響が生じるおそれはない値であった。

まとめ

農薬は作物ごとに残留基準値が設定されており、登録されたラベルの記載どおりに適正に薬剤が使用されれば、この基準値を超えることはなく、慢性毒性や急性毒性の観点からも人体に対する影響は考えられない。逆に言うと、農産物に残留する農薬の安全性を担保するためには、生産者が適正に農薬を使用することが重要であり、予期せぬ事故への備えとして、作物栽培や農薬の使用記録を残すことが大切である。さらに、消費者の安全を確保するために、自主的、もしくは抜き打ち的に残留農薬の検査が行われている。