羽田 厚

はじめに

「ヒメボクトウ」という昆虫をご存じだろうか?以前は街路樹のヤナギやポプラ等の害虫や釣り餌の「ヤナギムシ」として知られていたが、果樹にも広がりつつある。また近年では外来のカミキリムシ等、街路樹の害虫が果樹で問題となる例は増えつつある。本稿ではヒメボクトウについて紹介したい。

果樹にも広がりつつあるヒメボクトウ

2005年頃からニホンナシやリンゴで急に被害が広がった(1)。6〜8月に羽化して灰色の地味なガ(蛾)(図1A)になる。夜行性のため日中は見ないが、樹皮の割れ目などに20〜100個の卵を産卵する。ふ化した赤褐色~赤紫色の幼虫(図1B)は幹や枝の内部に侵入し、外部にフラス(虫糞と木くずの混ざったもの)(図1C)を出しながら2〜3年間以上も幼虫のまま集団で樹木内部を食害するため、樹木が衰弱し枯死することもある(図2)。また一本の樹木が被害を受けると、羽化した成虫がその周辺にも移動・産卵し被害が拡大するため、被害樹は早急に伐採あるいは枝の切除が必要となり、費用がかさむ。

効果的な防除法

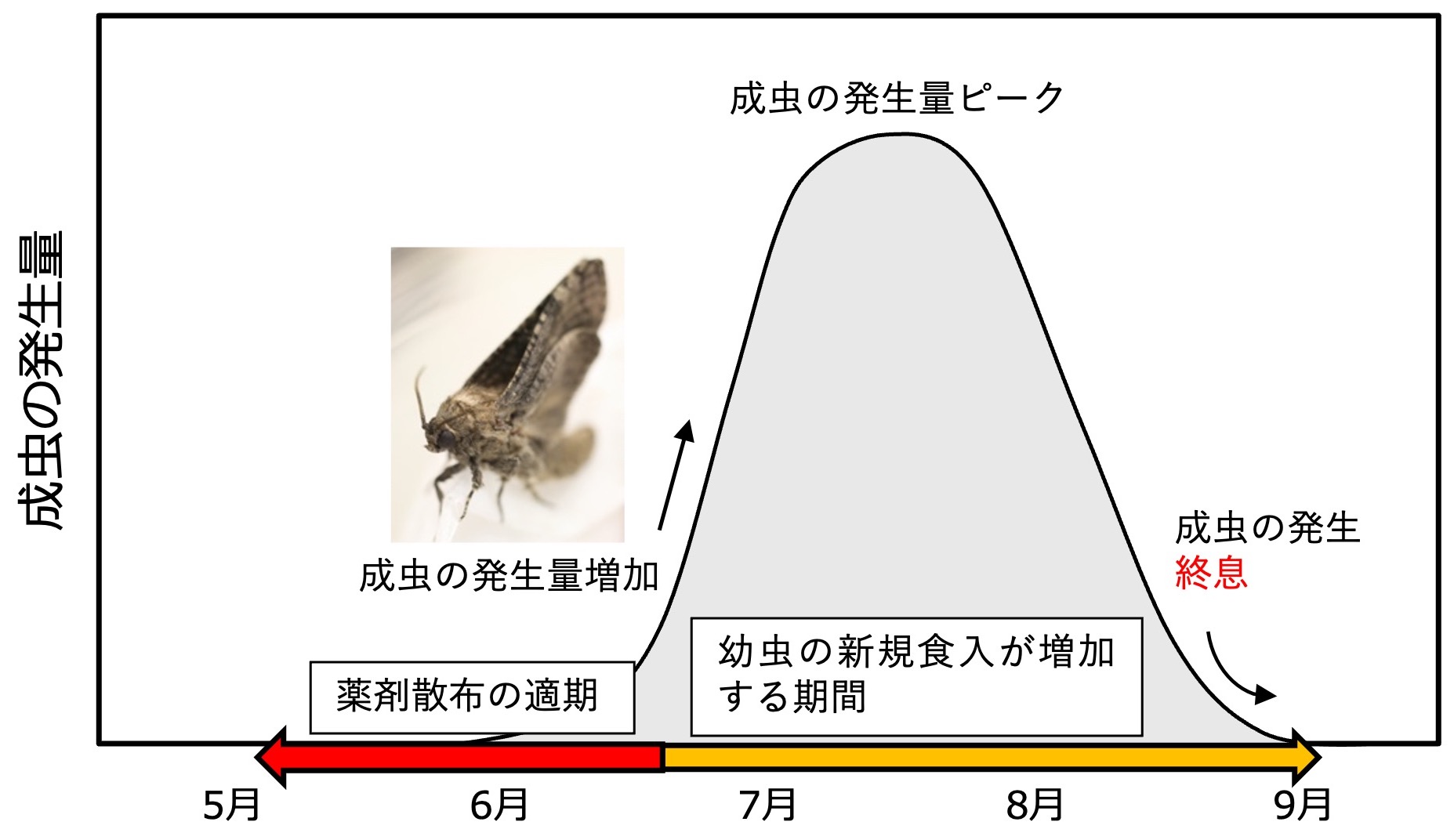

幼虫は樹木内部を加害するため、食入後は薬剤防除が難しい。幼虫の樹木への食入前に(図3 赤色矢印)適切な薬剤を散布すれば防除できる。ヒメボクトウには、フルベンジアミド水和剤(商品名:フェニックスフロアブル)が効果的で持続期間も長い(図4)。

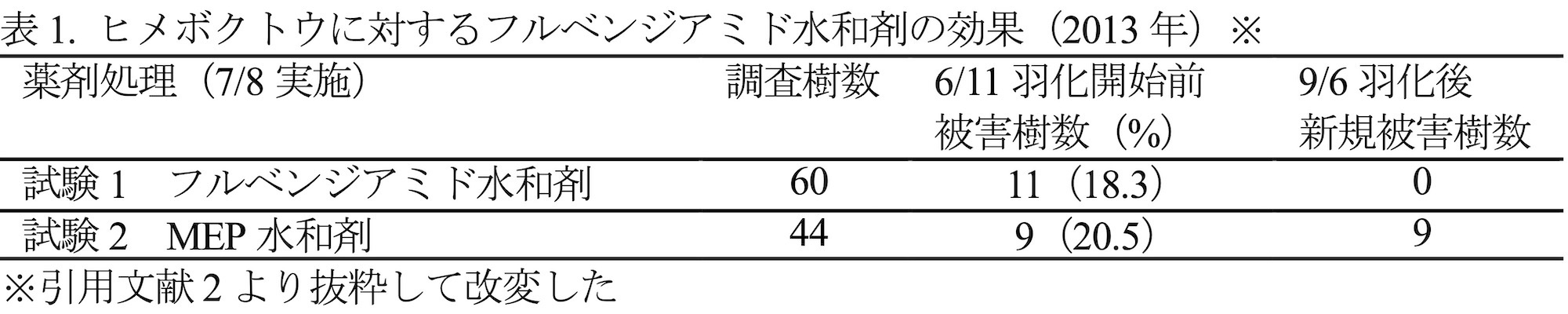

果樹園ではスピードスプレーヤ(果樹園で通常用いられる散布機械、以下SSと記載)で散布すると、被害拡大を防止できる。表1は2013年にリンゴ園で実施した薬剤比較試験である。羽化前の調査では、ヒメボクトウが食入している樹は試験1で18.3%(11/60)、試験2で20.5%(9/44)と大差なかった。このことから、羽化した成虫の数もほぼ同じだったと予想される。試験1ではフルベンジアミド水和剤、試験2では地域慣行どおりのMEP水和剤(商品名:スミチオン水和剤40)を、それぞれSSで成虫の羽化後、幼虫のふ化食入開始前に散布した。羽化後の調査で、MEP水和剤処理の場合 9 樹に被害が確認されたのに対し、フルベンジアミド水和剤では全く被害がなかった。図3の発生量変化と併せて考えると、フルベンジアミド水和剤は一回の散布で2ヶ月以上有効であり、効果の持続期間も長い。

おわりに

本稿で紹介した防除方法は、ヒメボクトウによる被害の拡大を防ぐ効果に優れているが、すでに樹木内に食入した場合にはほとんど効果はない。樹木内に食入したヒメボクトウの防除方法については続報で紹介したい。

なぜ街路樹の害虫であるヒメボクトウが果樹にも広がり、被害が拡大したのかについては分かっていないが、今後ますます大きな問題となることが予想されるので、果樹生産にあたっては注意が必要である。