藤原 聡

はじめに

クロトンアザミウマはアメリカ原産で、100種以上の植物で寄生し、海外では温室の栽培現場で問題となっている。わが国では、埼玉県(1)や福岡県(2)等で発生している。一方、アカオビアザミウマはアフリカ原産で、熱帯果樹や樹木に寄生し、熱帯のマンゴーの有名な害虫である。国内では、高知県等で発生している(3)。

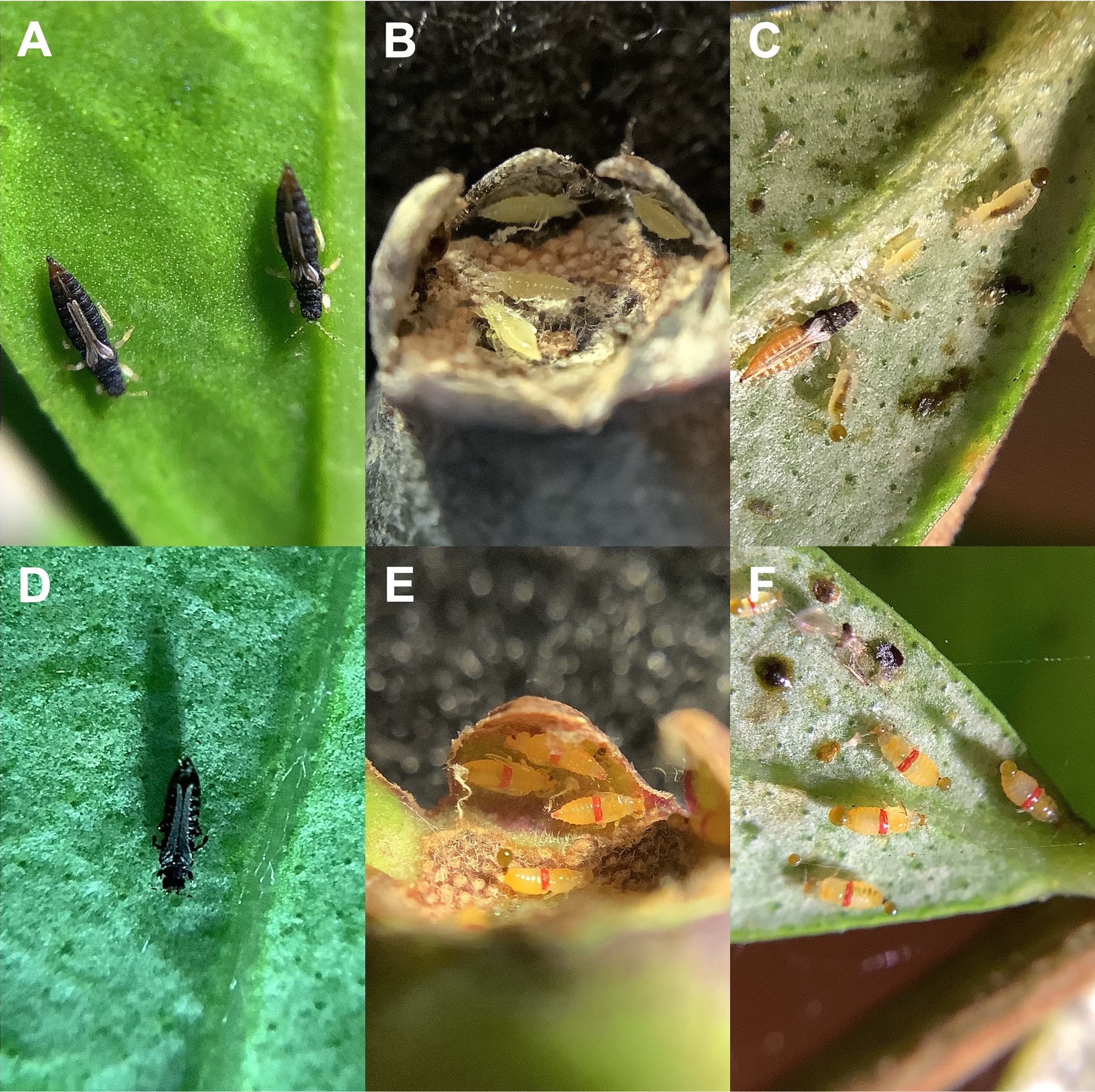

筆者は2020年に茨城県で庭木の一種であるギンバイカにおいて両種の発生を認めたのを契機に、防除などを目的とした調査をおこなっている(4, 5)。両種(クロトンアザミウマとアカオビアザミウマ)とも、もともとは温暖な地域の害虫であり、国内でも、鹿児島県(6)などの西南暖地や小笠原諸島(7)などの亜熱帯の熱帯果樹の生産現場で問題視されているが、茨城県で継続的に発生している状況をふまえれば、本州の農業生産現場への拡大も危惧される。本稿では、両種のギンバイカにおける生活様態について紹介する。

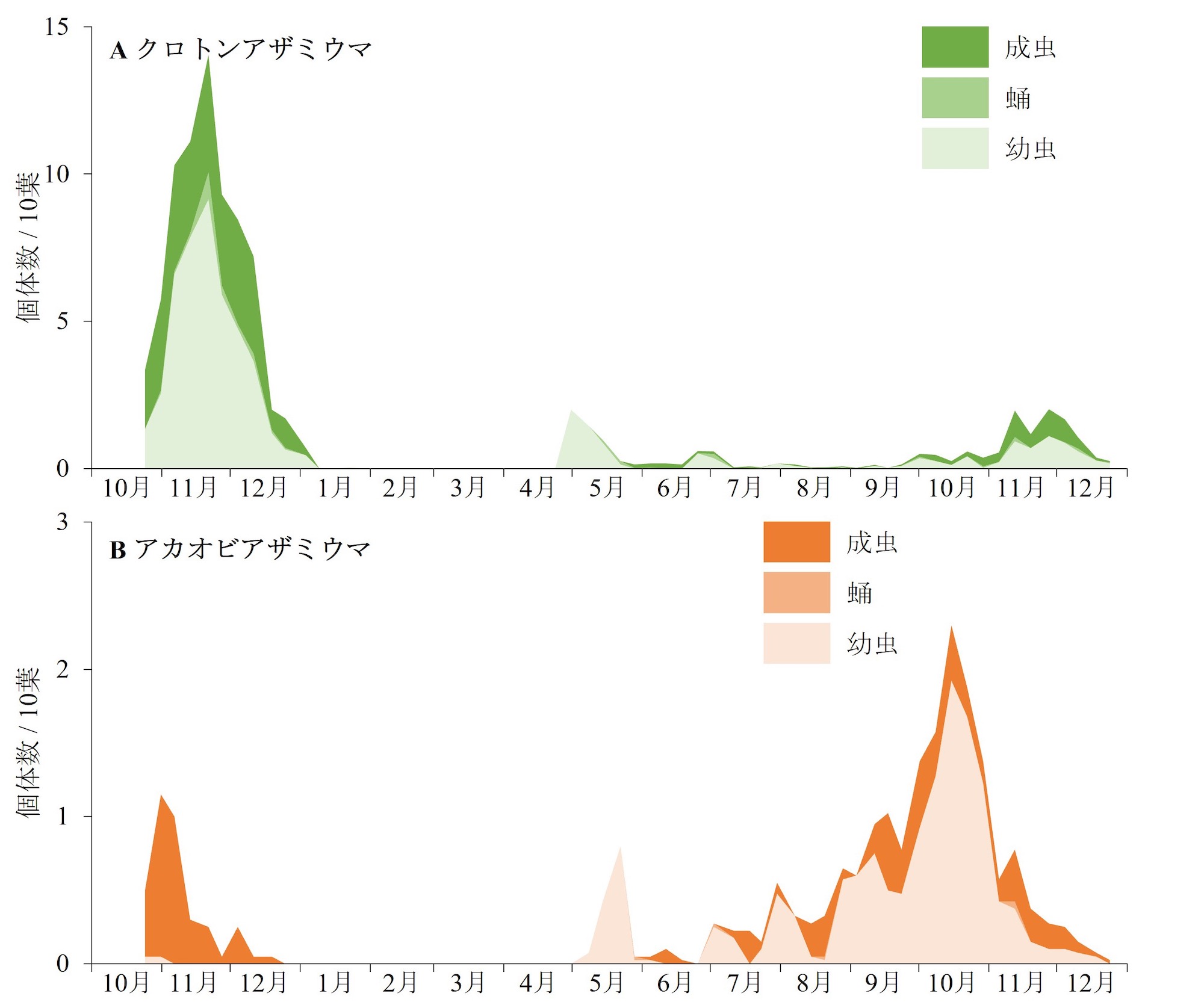

年間の発生消長

クロトンアザミウマは、5月から10月まで幼虫と成虫が増減を交互に繰り返し、11月中旬・下旬に発生量の最も大きなピークを迎える(図3A)。アカオビアザミウマは、5月から9月まで幼虫と成虫が交互に増減を繰り返し、10月下旬に発生量がピークに達する(図3B)。ギンバイカにおいては両種とも秋季に発生が最も盛んである。また、茨城県南部での両種の年間発生回数は、約6回である(図3)。

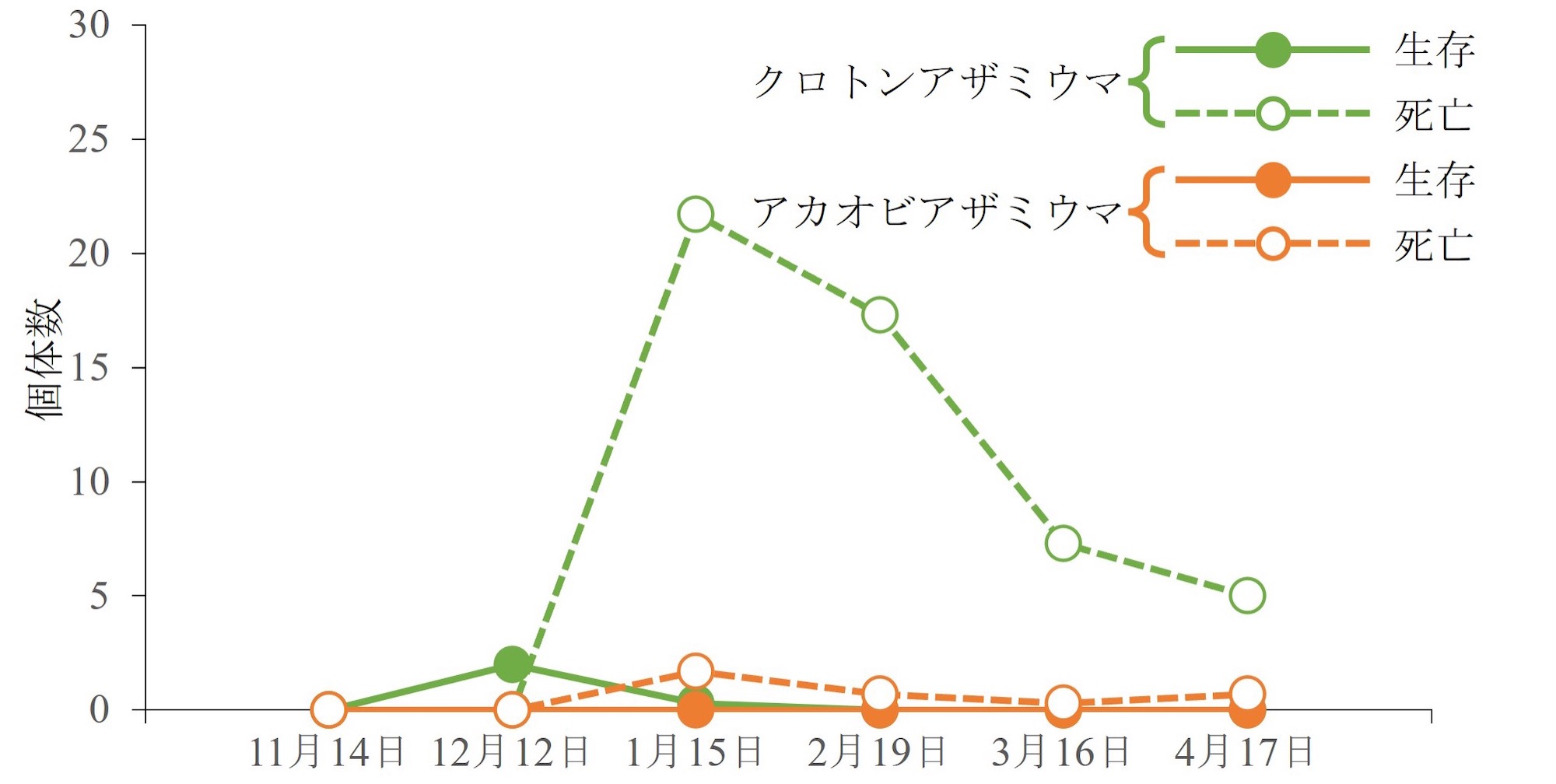

茨城県南部における越冬

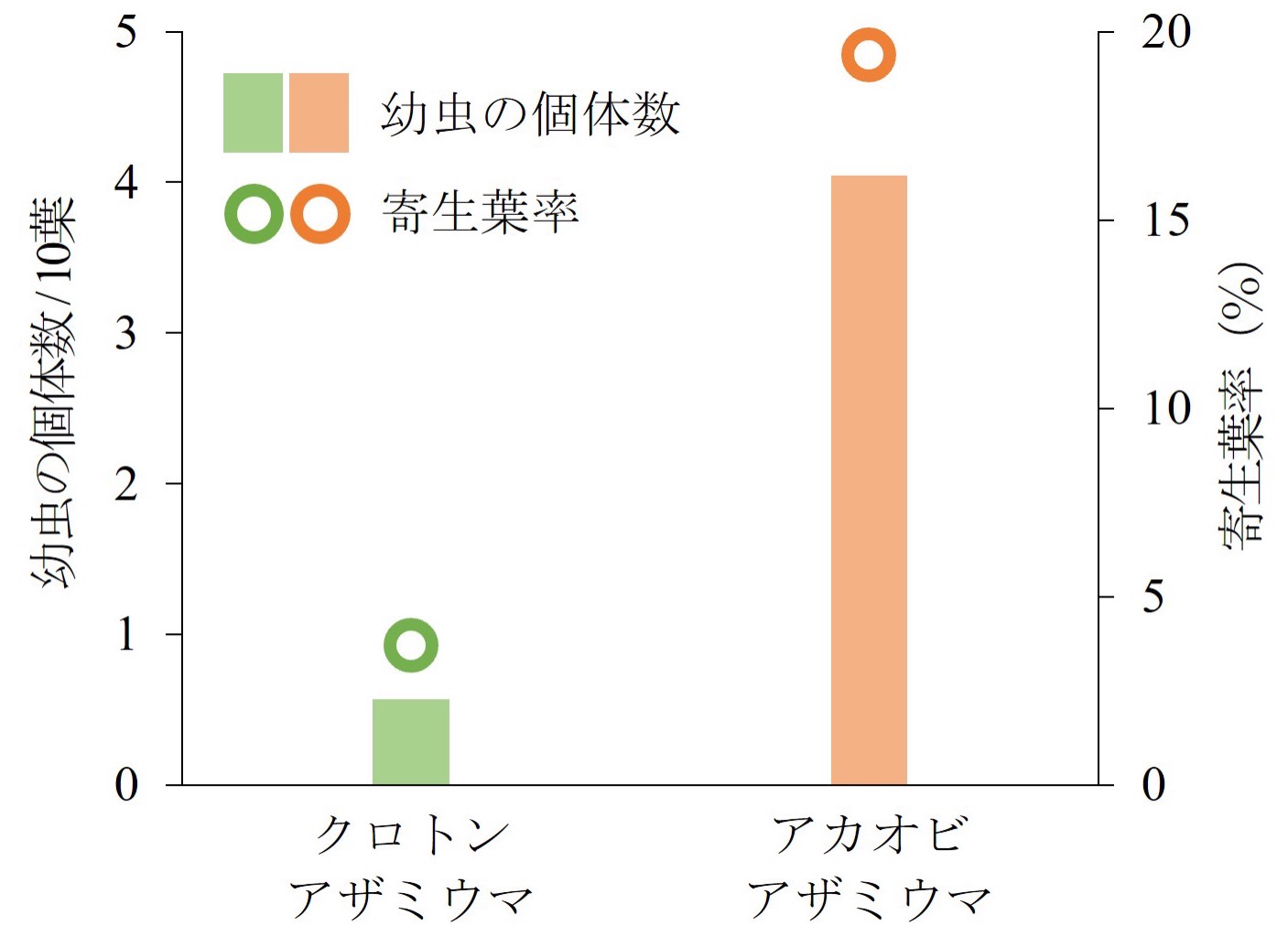

主なアザミウマ類は、地表の落葉や土壌のなかで越冬するため、11月から4月まで、ギンバイカの垣根の真下に積もった落葉と、その下の土壌を水で洗い、越冬個体を探す調査をおこなった。その結果、生きた個体はほとんど見つからなかった(図4)。そこで、植物上での越冬の有無を確かめるため、両種が春先に活動を再開する前にギンバイカの枝葉を採取し、野外に設置した密閉された装置内に隔離したところ、両種の幼虫が葉上に出現したことを確認した(図5)。つまり、両種ともに葉などの植物組織で卵の状態で越冬し、春先に幼虫が孵化して活動を始めることがわかった。

おわりに

日本国内における両種の生活様態に関する研究は、おもに西南暖地や亜熱帯の熱帯果樹におけるものである。しかし、両種は関東地方でも越冬が可能で、被害もさまざまな植物に及ぶことから、関東以西の本州における生産現場でも問題となる可能性がある。実際に京都府では、街路に植栽されたモミジバフウのアカオビアザミウマによる被害が確認され、付近で栽培されているカキにおける発生が警戒されている(8)。

次報では、外来アザミウマ両種成虫に対する薬剤の殺虫効果と越冬幼虫に対する春先の防除について紹介する。

引用文献

- 埼玉県病害虫防除所 (2008) 「平成19年度発生予察情報特殊報第6号」(2024年12月10日閲覧)

- 福岡県病害虫防除所 (2017) 「平成28年度病害虫発生予察特殊報第3号」(2024年12月10日閲覧)

- 高知県病害虫防除所 (2008) 「平成20年度病害虫発生予察特殊報第2号」(2024年12月10日閲覧)

- 藤原聡 (2023) 「緑化樹木ギンバイカに寄生するアザミウマ2種の秋冬季における発生推移」 茨城病虫研報 62: 26-31.

- 藤原聡 (2024) 「緑化樹木ギンバイカに寄生するクロトンアザミウマならびにアカオビアザミウマの発生生態,数種薬剤による殺虫効果および越冬世代に対する薬剤散布の防除効果」 茨城病虫研報 63: 57-67.

- 小谷野伸二 (2001) 「小笠原における熱帯果樹を加害するアザミウマ類の発生状況と防除」 関東病虫研報 48: 143-146.

- 西菜穂子ら (2019) 「鹿児島県で発生が確認されたアボカドの害虫」 九病虫研会報 65: 24-29.

- 德丸晋虫 (2024) 「農作物と紅葉鑑賞が危うい! モミジバフウにおけるアカオビアザミウマの発生」 i Plant 2 (3).