北海道後志総合振興局 後志農業改良普及センター

大平 誠

高齢化と労働力不足は農業現場でも深刻である。この問題に対処するため、近年は様々な省力化技術が急速に開発され、各地域で導入が進みつつある。本稿では、水田雑草の防除に関する地域の実態と省力化の事例について紹介する。

急速に進む農地の流動化と労働力不足

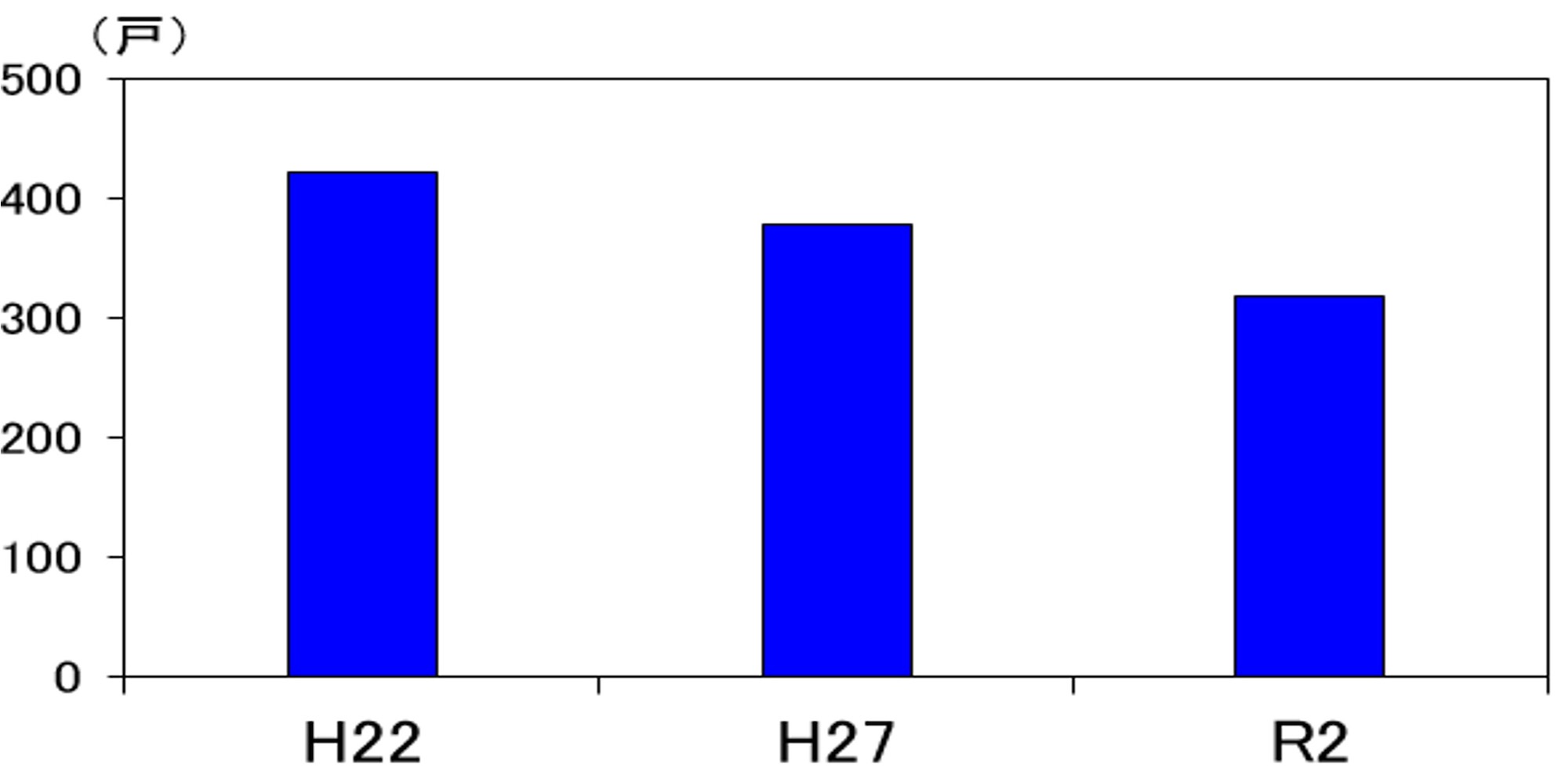

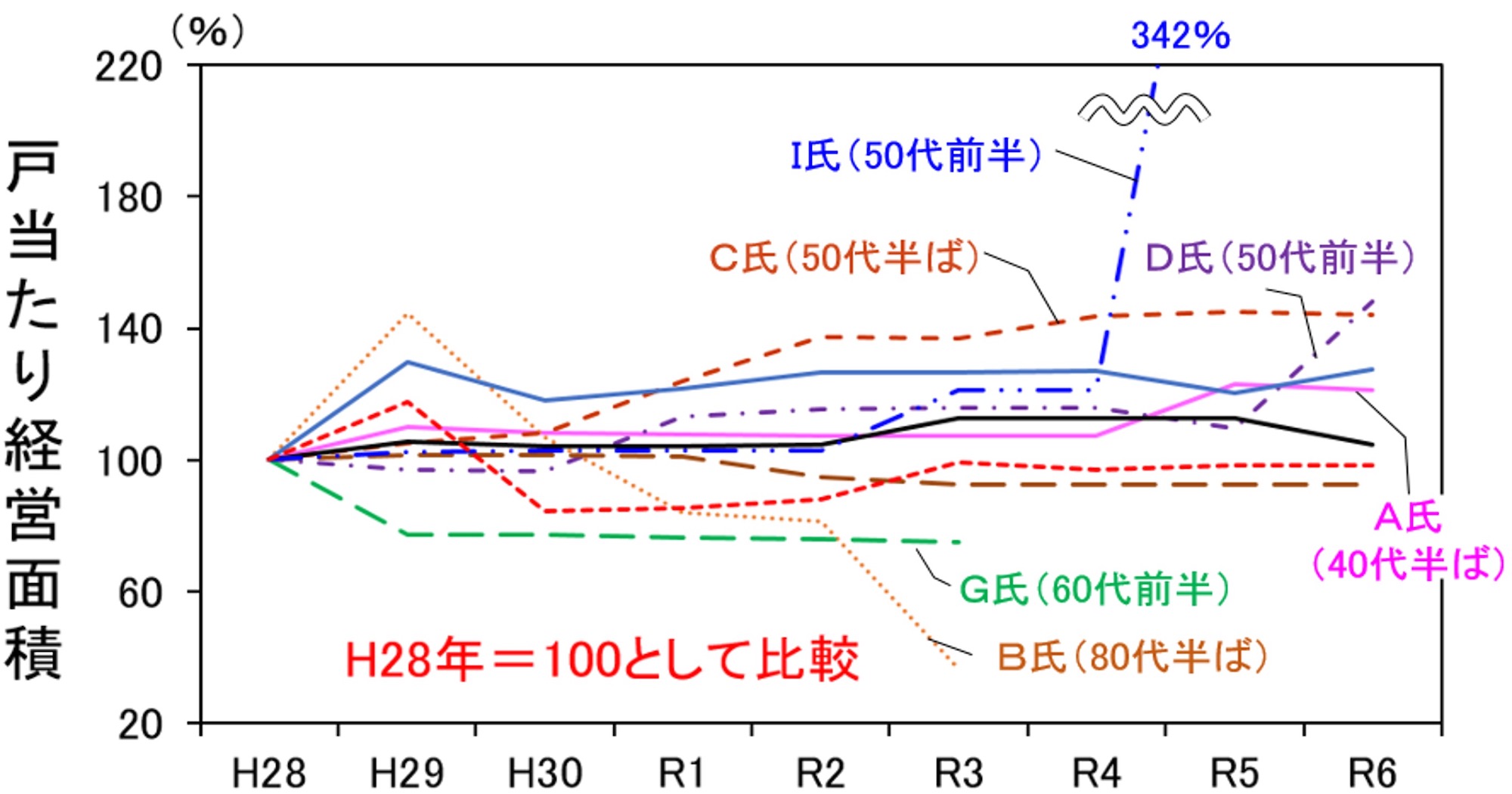

農家は、リタイアする前に農地の荒廃を防ぐため、信頼できる近隣の若い担い手に農地を譲渡して管理を任せることが多い。筆者が担当する北海道西部では、農家戸数が年々減少する一方で、40~50歳代の働き盛り世代の農家に農地が集積し、1戸あたりの経営面積は急速に拡大している(図1,2)。限られた労働力のもとで面積が拡大すると、適切に管理するのは大変である。経営者やその家族は過重労働となりやすく、身体の故障や怪我のリスクも高い。

水田管理作業で農家が求める省力化技術とは?

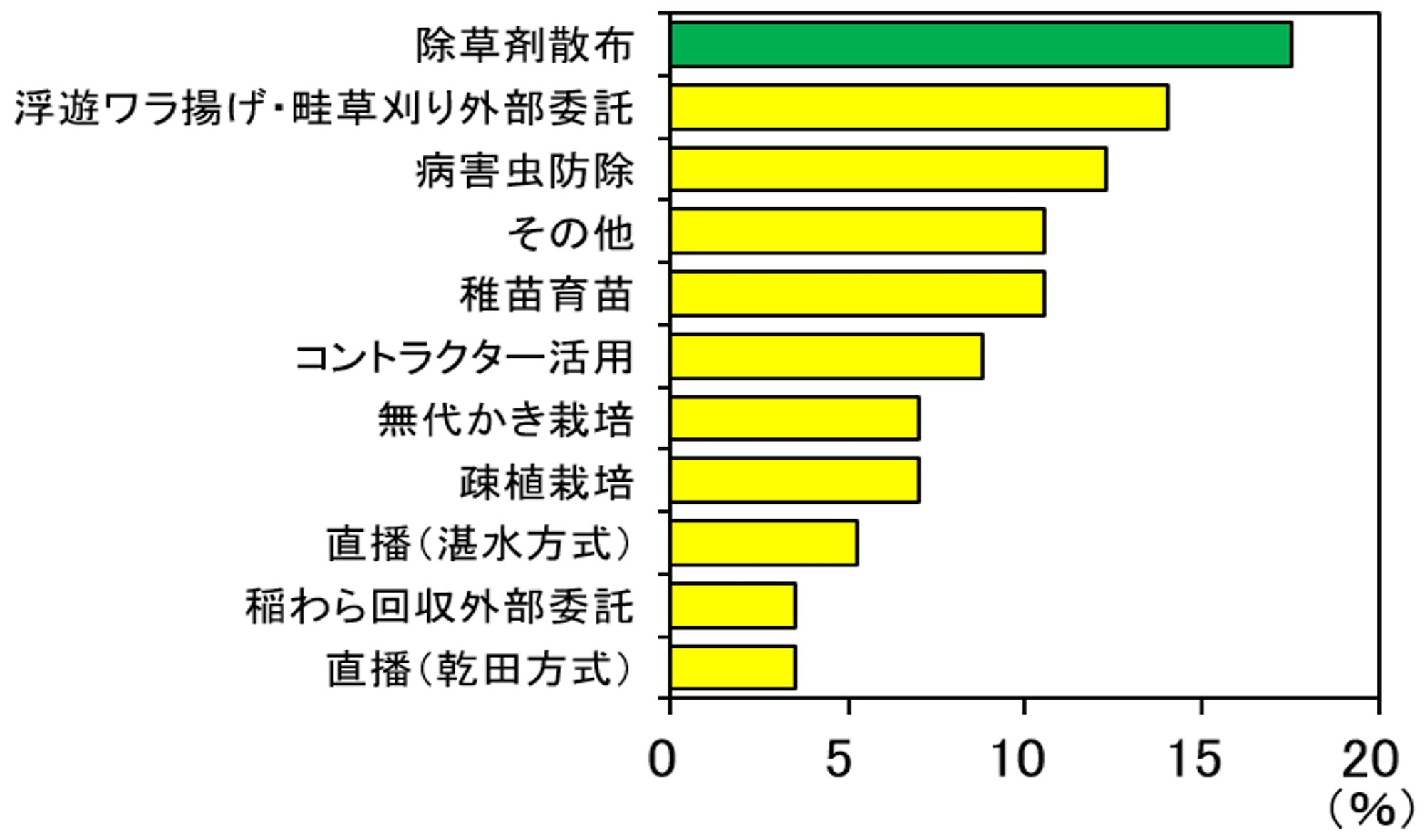

水田雑草の防除作業を省力化するうえで農家が最も期待する技術は、除草剤の散布作業における効率化技術であり、この地域では全体の2割弱を占める(図3)。経営面積が拡大すると、従来の除草剤(液体状のフロアブル剤、粒剤、水溶性パックフィルムに粒剤を包装したジャンボ剤)を用いた散布作業では、手間や時間を要するため適切な散布時期を逃して雑草を残してしまう農家も多い(図4)。従って、農家は散布に手間のかからない新たな除草剤を求めている。

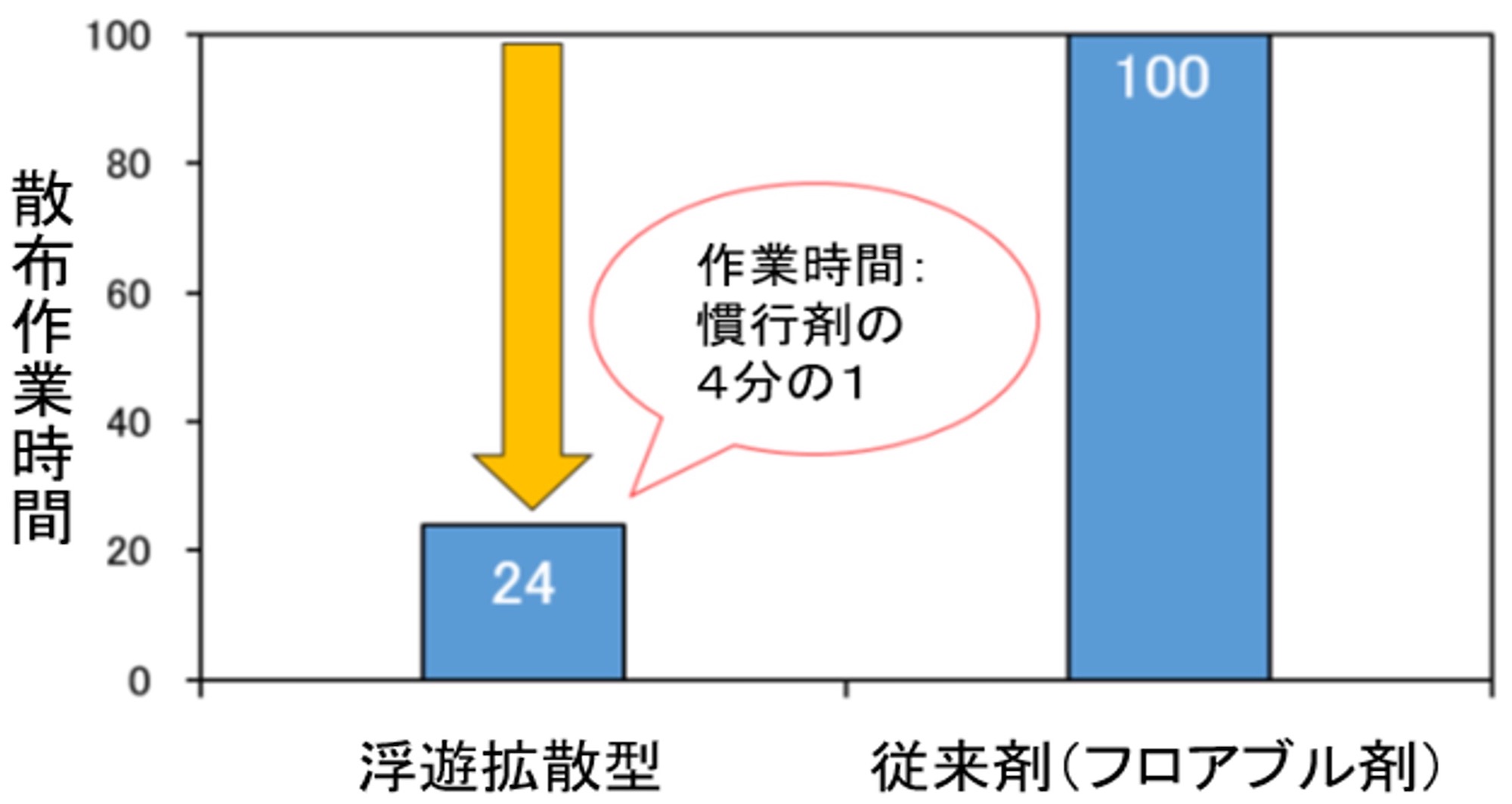

近年、農薬メーカーは散布作業を省力化できる除草剤として、軽量で水面に浮遊拡散する粒剤を販売している。これは、除草剤の有効成分を含んだ粒が水面に浮遊するように加工されており、水面に拡散させるために界面活性剤を含ませている。水田に散布されると粒は浮遊して溶けながら有効成分を出す。また、浮遊する粒は風や水の流れも受けて拡散するので、ほ場周縁を周りながら均一に散布する必要性がない(図5)。

筆者らは農薬メーカーと実証試験を行ったところ、浮遊拡散型除草剤は従来型除草剤(フロアブル剤)と比較して散布時の作業時間は4分の1に短縮することが確かめられた(図6)。

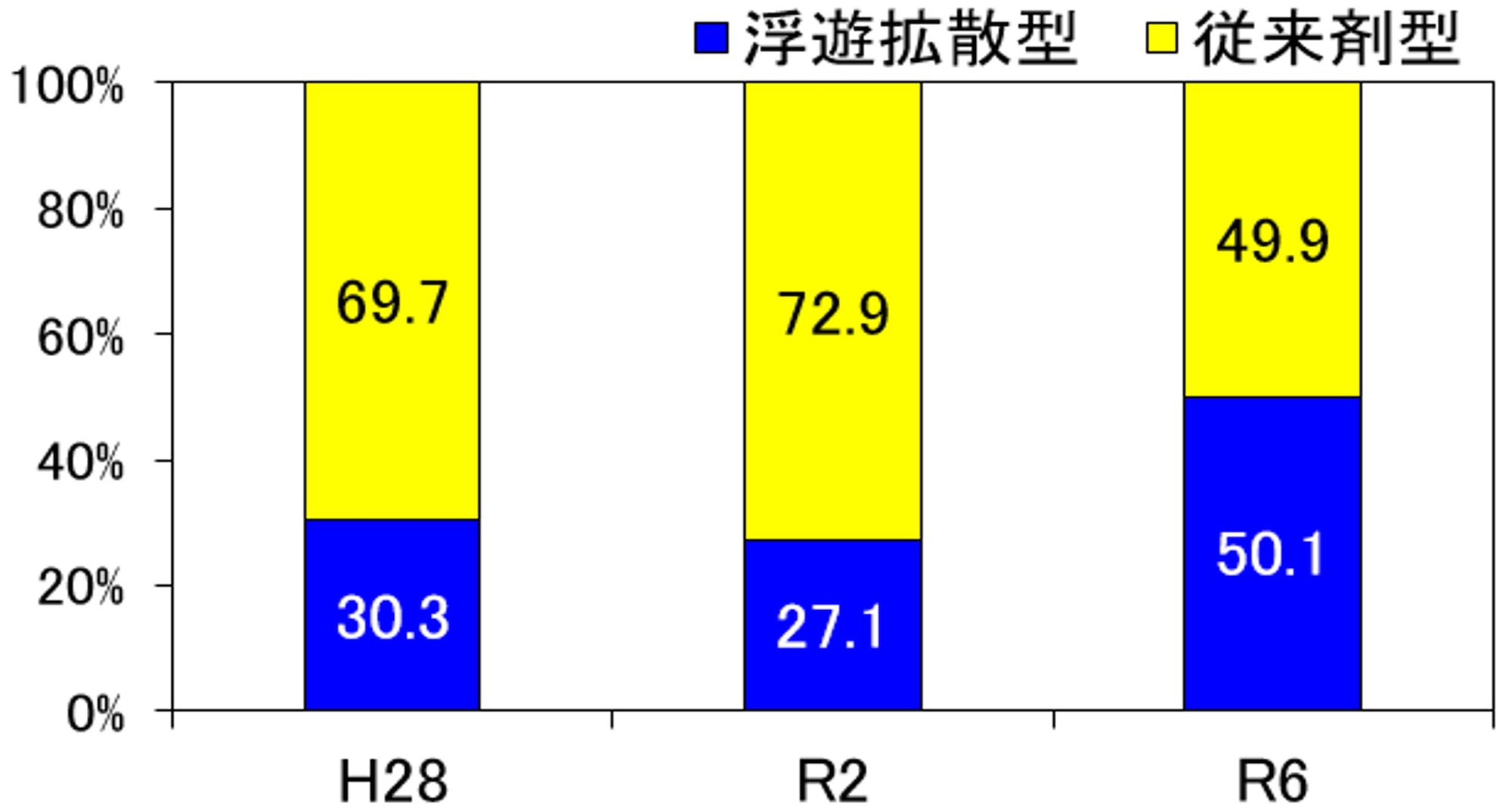

現地導入を進めた結果、このタイプの除草剤が一気に普及し、いまでは導入面積は従来型除草剤とほぼ同等になった(図7)。