小池 英彦*

はじめに

果樹は野菜と異なり大きな樹体を何十年も栽培し続ける必要があり、病害虫を駆除するため定期的に農薬を散布する必要がある。殺虫剤を使用すると、重要害虫と同時にあまり重要でない害虫も駆除されるものだが、気象や品種、農作業の都合等の要因で普段目立たない害虫が時として大きな被害を引き起こすことがある。このような果樹害虫の中に、ハエ目昆虫、タマバエ類のブドウミタマバエ(仮称:まだ学名の種が特定できていないため)がある(1,2,3)。本稿ではワイン用ブドウで発生したブドウミタマバエについて紹介したい。

ブドウミタマバエとは?

「ハエ」の名前がついているが、「カ」に近い形をしている(図1)。この害虫に寄生されたブドウの果粒には「虫こぶ」が生じ、異常肥大して奇形果となる(図2)。果粒(実)にこぶ(玉)を作るハエなので「ミタマバエ」という名がつけられた。ただし、ブドウの成熟期に寄生された果粒の虫こぶは、奇形・肥大化しないため、正常な果粒との区別は難しい。

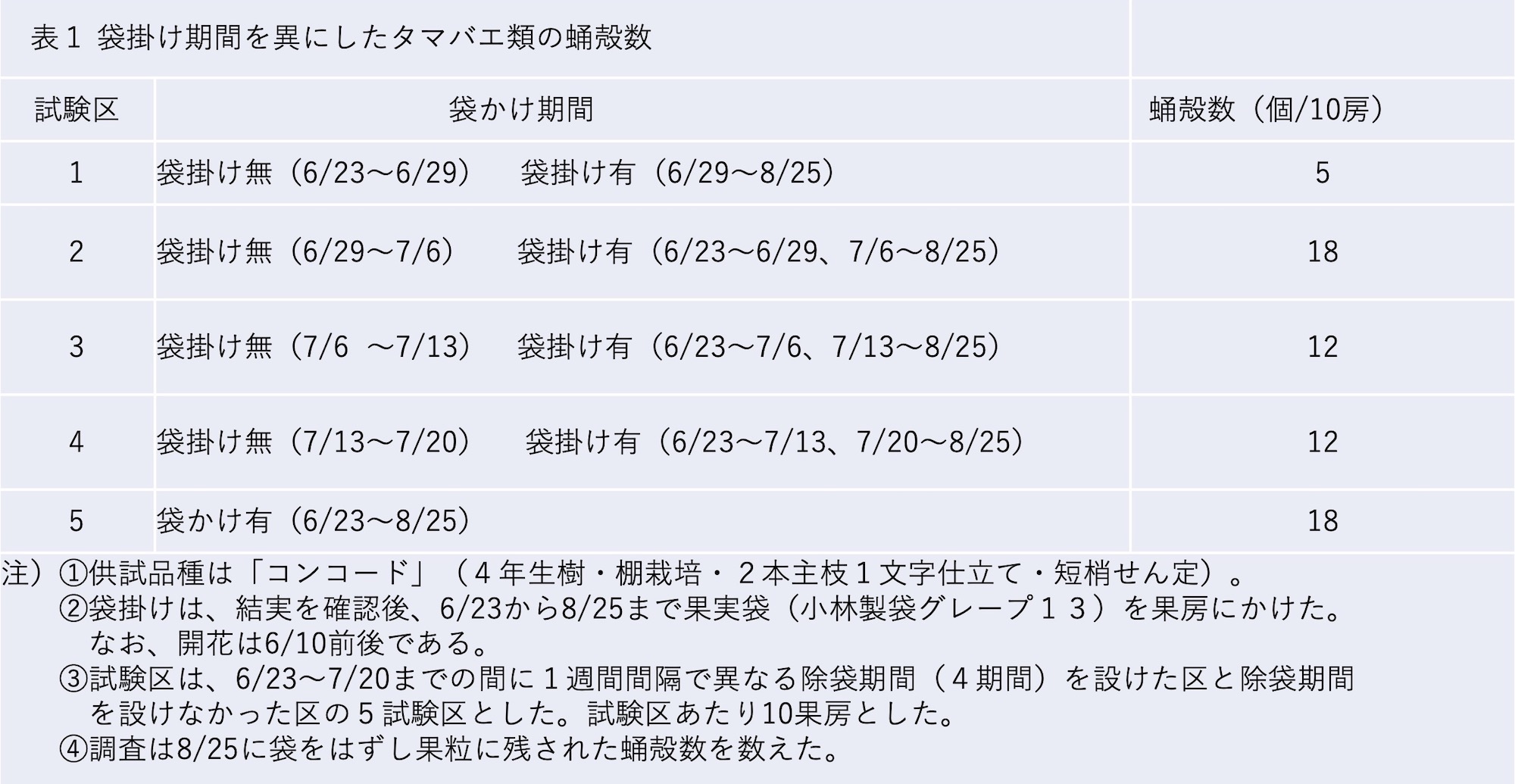

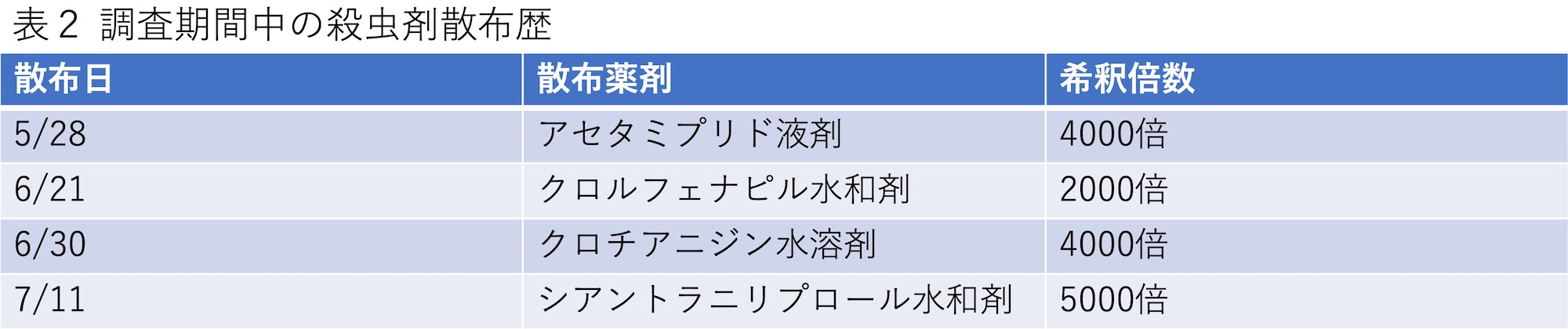

長野県で家庭栽培のブドウ品種「ナイアガラ」の果粒表面にハエ目昆虫のさなぎ(蛹)のぬけがら(蛹殻、ようかく)(図3)と、果実袋の中に成虫の死がいが見つかった(図4)。これらを調べたところ、ブドウミタマバエ(2,3,4)のものであった。生食用、ワイン用を問わず、商品原料に害虫の残渣や死がいが混入すると商品価値を著しく低下させてしまう。

ブドウミタマバエは、開花期に果粒(子房)に産卵し、幼虫が果粒中に1頭ずつ寄生したのち、6~8月に成虫となる。これを年に2~3回繰返し、冬はブドウ以外の植物に移動して過ごすと考えられているが、その多くは不明である(4)。筆者は、長野県のワイン用ブドウで1果粒に2~3個の蛹殻がついているのを観察したが、現在のところ生食用ブドウの被害は明らかではない。

ブドウミタマバエの生態は明らかになるか?

ダイズの重要害虫であるダイズサヤタマバエは冬にバクチノキへと移動する。ブドウミタマバエも冬に何かの植物に移動して生き延びているはずであり、今後明らかにする必要がある。

(*長野県上伊那農業農村支援センター)