黒田 克利

はじめに

コムギ赤かび病は、穂が発病することで、収量が減少するだけでなく、赤かび病菌(Fusarium graminearum種複合体など)が産生する人畜に有害なかび毒によりコムギ粒を汚染する病害である。かび毒の中では、特にデオキシニバレノール(DON)、ニバレノール(NIV)の汚染が問題となっている。我が国では、2002年にコムギ中のDON濃度の暫定的な基準値を設定し、赤かび病菌に汚染されたコムギ粒の流通規制を強化してから20年以上が経過した。さらに、2022年にはDON濃度の新たな基準値としてコムギ中に1mg/kg以下とすることが定められた(1)。したがって、本病はコムギの登熟期間中に降雨の多い日本では最重要病害に位置づけられる。本稿では赤かび病の基礎について紹介する。

発生生態

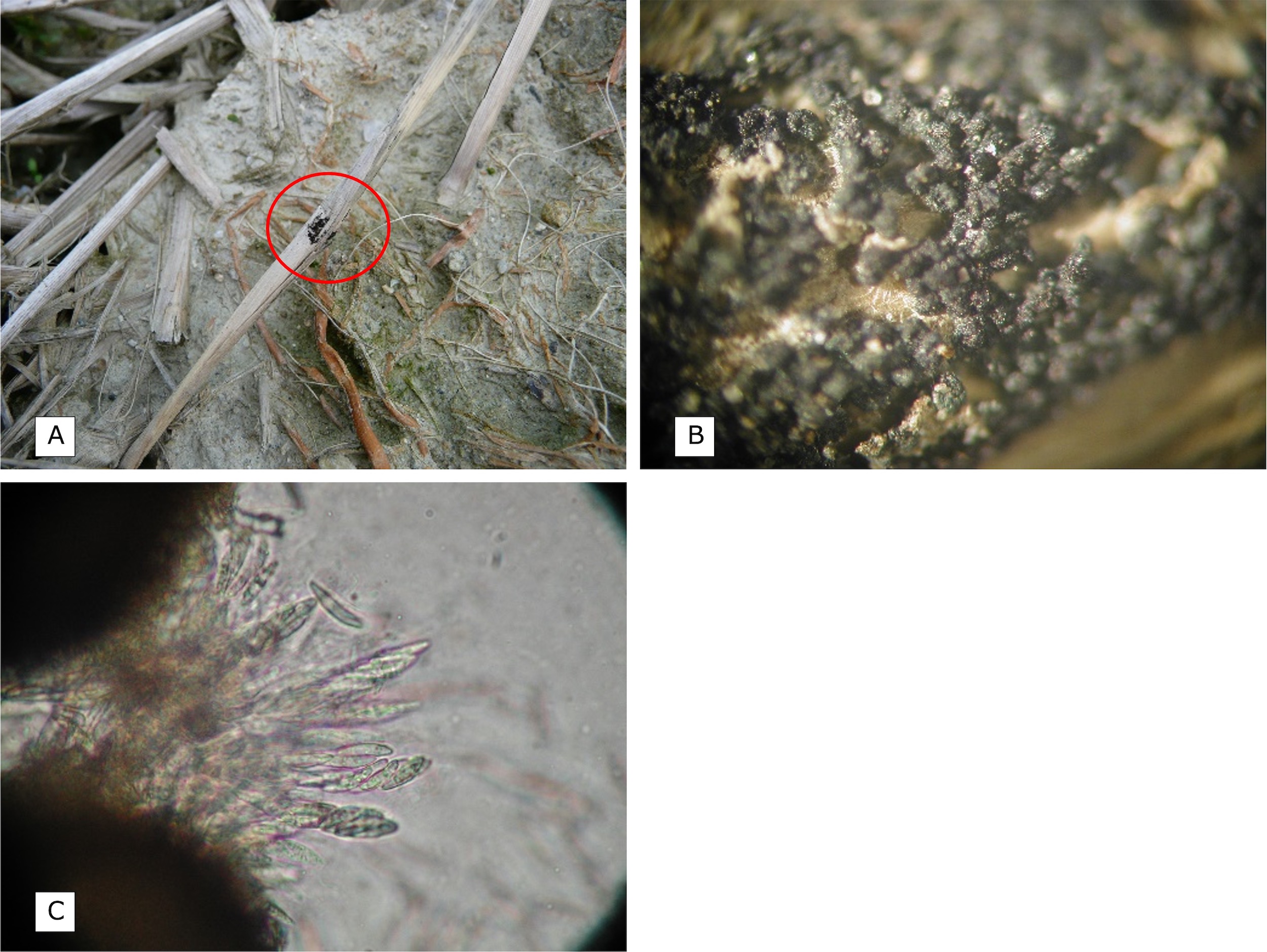

赤かび病の主要な第一次伝染源は、子のう殻中の子のう胞子である。子のう殻は通常イネわらやイネ刈り株などの植物残渣上に形成される(図1A,B)。水田転換畑でのコムギ栽培では、地上に露出した前作のイネ残渣上に形成された子のう殻が、重要な伝染源となる。子のう胞子(図1C)は降雨後で湿度が高い夜間に多く飛散する。飛散した子のう胞子は、開花したコムギの葯に感染し発病に至るが(図2A,B)、開花期から開花盛期にかけて降雨が多く、気温が20℃以上の時に感染しやすい(2)。

薬剤散布の適期

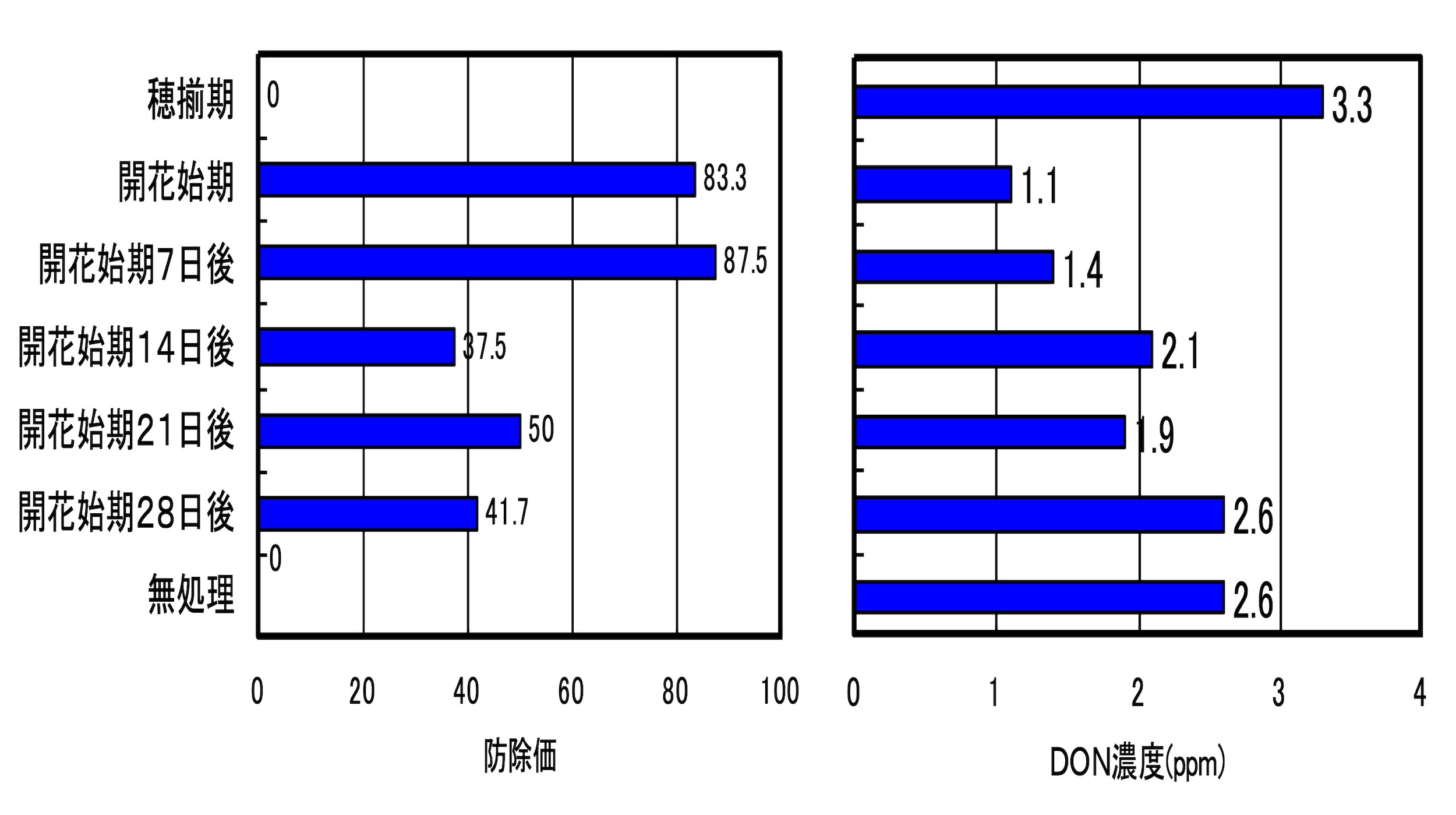

赤かび病の防除は、殺菌剤を利用して開花期の葯に病原菌(子のう胞子)が感染することを防ぐことが重要となる。三重県農業研究所では、2005年にコムギ赤かび病の主要殺菌剤であるチオファネートメチル水和剤(商品名:トップジンM水和剤)を用いて、コムギの穂の生育ステージ別に薬剤散布し、散布のタイミングと防除効果、DON軽減効果を検証した(図3)。その結果、開花始期散布および開花始期7日後散布の効果が高く、開花前の穂揃期散布では効果が認められず、開花始期から14日後以降散布では効果が劣った。このことから、赤かび病の第1回目の防除のタイミングとしては、開花始期から開花7日後までが最も効果の高い散布時期であると言える。コムギ栽培は大面積経営が多いため、赤かび病の防除に数日間要すると考えられるが、圃場単位でのコムギの生育状況、特に開花始期を的確に把握することが重要である。第1回目の防除は、必ず開花期を待ってから短期間で実施してほしい。

なお、チオファネートメチル水和剤は、薬剤耐性菌が出現しやすい殺菌剤に分類されており、三重県では2009年に本剤に対する赤かび病菌の耐性菌を確認している(3)。その後、同県ではコムギ赤かび病菌の本剤耐性菌の出現状況を継続してモニタリングしているが、耐性菌が検出される事例がわずかに認められたものの、現在まで使用を制限するような状況には至っていない。ただし、赤かび病の防除薬剤の選定にあたっては、同一系統の薬剤の連用使用を避けなければならない(4)。

コムギ品種の赤かび病抵抗性差異

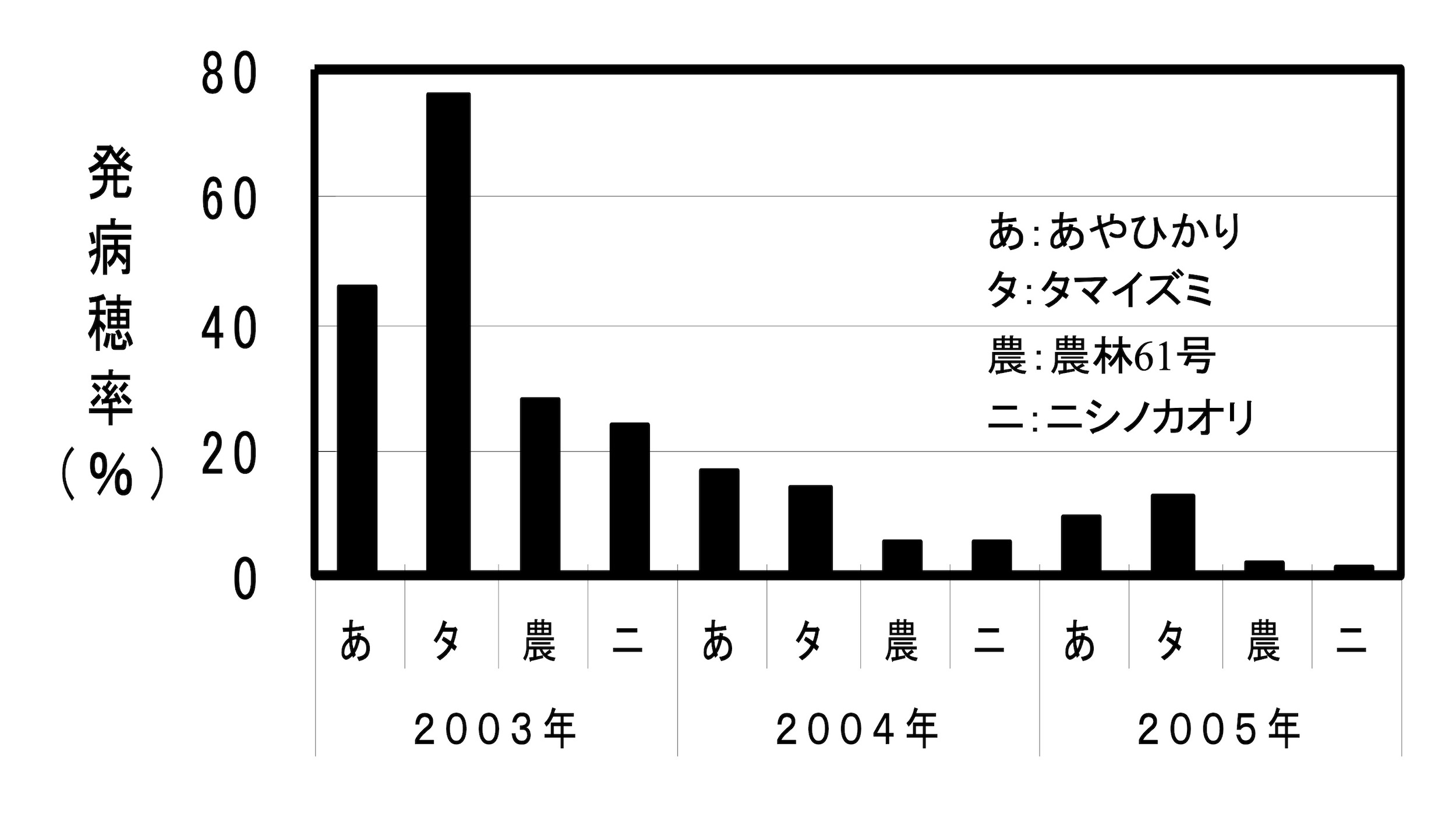

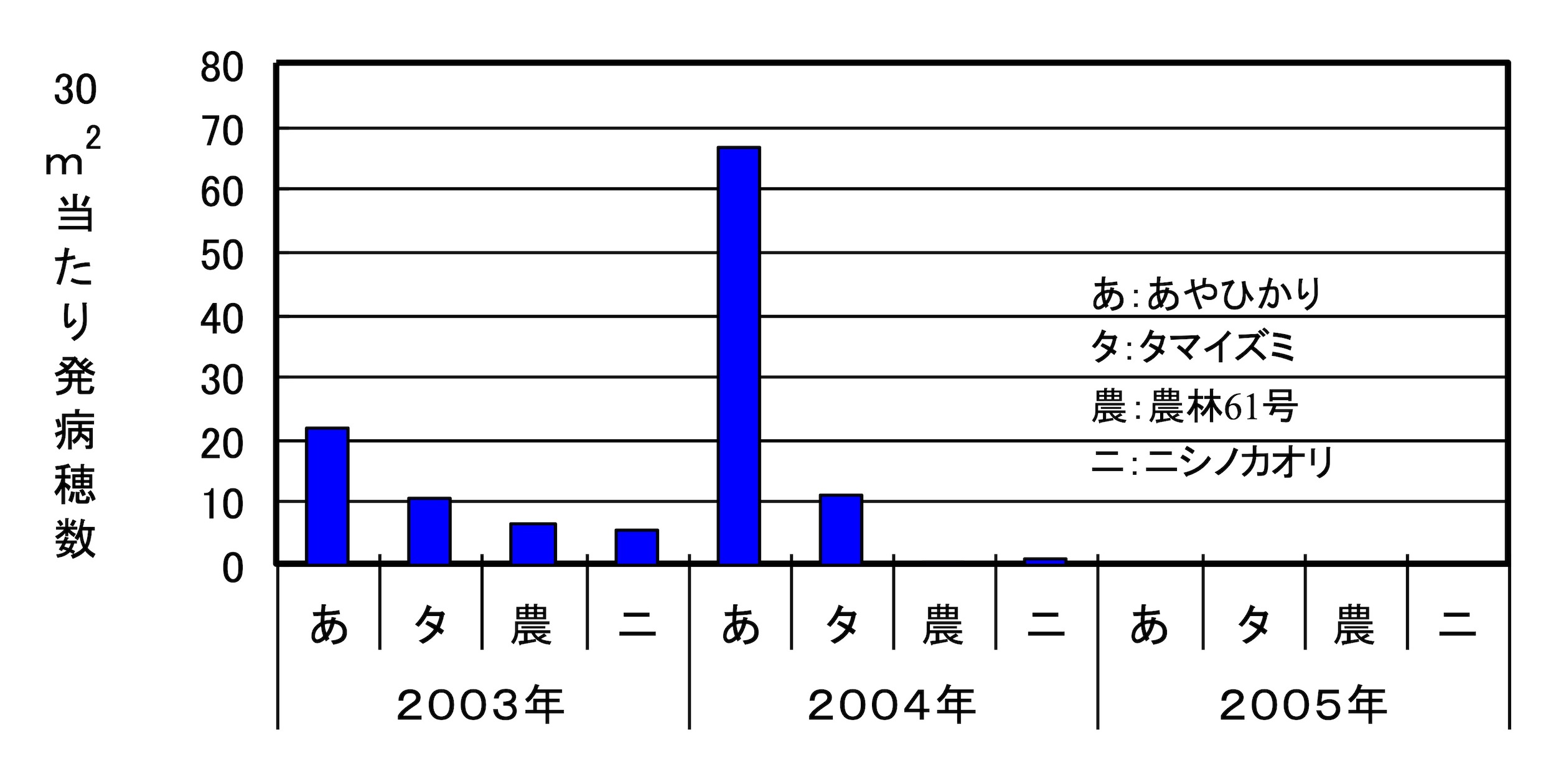

三重県農業研究所では、2003~2005 年に、県内で栽培されるコムギ品種の「あやひかり」、「タマイズミ」、「ニシノカオリ」、「農林61号」について,赤かび病の抵抗性程度を評価するため、研究所内の圃場検定(図4)、一般圃場での発病調査を実施した(図5)。これまで、これら4品種はいずれも赤かび病抵抗性は「中」程度と評価されていたが、「あやひかり」、「タマイズミ」は、「ニシノカオリ」、「農林 61 号」に比べ抵抗性が弱く、コムギ粒のDON汚染の危険性が高い品種であることが明らかとなった(5)。

全国では、地域によって数多くのコムギ品種が栽培されているが、その品種の大多数は赤かび病に対して抵抗性が「中」程度、「やや弱」、「弱」に位置づけられている。したがって、現時点では抵抗性品種の利用による赤かび病の発生を回避することは現実的に難しい(6)。赤かび病抵抗性品種の育成は進められており、かび毒の抵抗性も含めた高度の抵抗性を持った実用品種の育成が望まれる。

おわりに

麦類の赤かび病によるかび毒汚染の予防および低減の指針が農林水産省から示されており(1)、生産現場では指針を参考に対策を実施しているところである。しかしながら、コムギ栽培を見てみると、4~5月の気象条件が赤かび病の発生に好適な条件(多湿、高温)で経過すると、薬剤防除を実施しても発生を回避できない場合があり、生産現場を悩ませている。さらに、近年の気候変動は、赤かび病菌の冬期から春先の生育に好適に働き、コムギの開花期の気象条件が赤かび病の感染に好適となる頻度を増やすと考えられる。今後、赤かび病を効果的に防除するために圃場を良く観察して防除に適したコムギの生育ステージを把握するとともに、病害虫防除所が発信する発生予察情報を活用していただきたい。