太陽熱利用による土壌消毒

1970年代にイスラエルのKatanらは地面を透明フィルムで覆い、地温上昇によって土壌消毒できる太陽熱消毒(soil solarization)を開発した。その後、小玉らはこれをビニールハウスに適用し、稲わら等の有機物の土壌混和と十分な注水を行って、湿熱により比較的低温で土壌病害虫を死滅させる技術を確立した(1)。技術の特徴について文献1から引用する。「この土壌消毒法は、ハウスの栽培休閑期に太陽熱を利用し、熱消毒としては比較的低い温度(40~45℃)を長期間持続させて殺菌する方法である。植物に寄生する病原菌や害虫は、比較的低温で死滅するものが多い。ハウスの密閉被覆と地表面のビニール被覆は太陽エネルギーを土中に伝導し、蓄熱することができる。土壌伝染性病害虫は、湿熱に弱く、かつ乾熱に比べて致死温度も低く短期間に死滅する。このため、湛水により湿熱状態にするとともに、好気性の病原菌や害虫に不適な条件(還元状態等)を与えることによって、殺菌、殺虫作用を補完できる」。

また、小玉らが開発した土壌消毒の処理条件について文献2から引用する。「イチゴ萎黄病汚染土壌にでんぷんを添加して湛水下におくと、40℃前後の温度域においても処理後8~14日目には検出されない。イチゴ萎黄病菌の有効死滅温度域は約40℃以上とみられ、ハウス密閉処理による土壌消毒に必要な積算時間数は、192~336時間(8~14日間)である。実際の処理期間は、ハウス内地温が上昇するのに3~5日間かかるので高日射年では処理開始から12~17日間を要し、低日射年では20日間以上を要する。ハウス内の地表下20cmにおいて40℃以上の地温を得るための気象条件は、野外の最高気温の当日と前2日の3日移動平均値と最も相関が高く、ハウス内の地温(Y)と野外の最高気温の3日移動平均値(X)は、Y=2.37X−33.27、R=0.889の関係式で表される。病原菌の有効死滅温度である40℃に達するには、野外の最高気温の3日移動平均値が30.9C以上、45℃に達するには33℃以上になれば実施適期となる」。

アメダス過去データを用いた太陽熱利用による施設内土壌消毒の適用地域および期間の推定

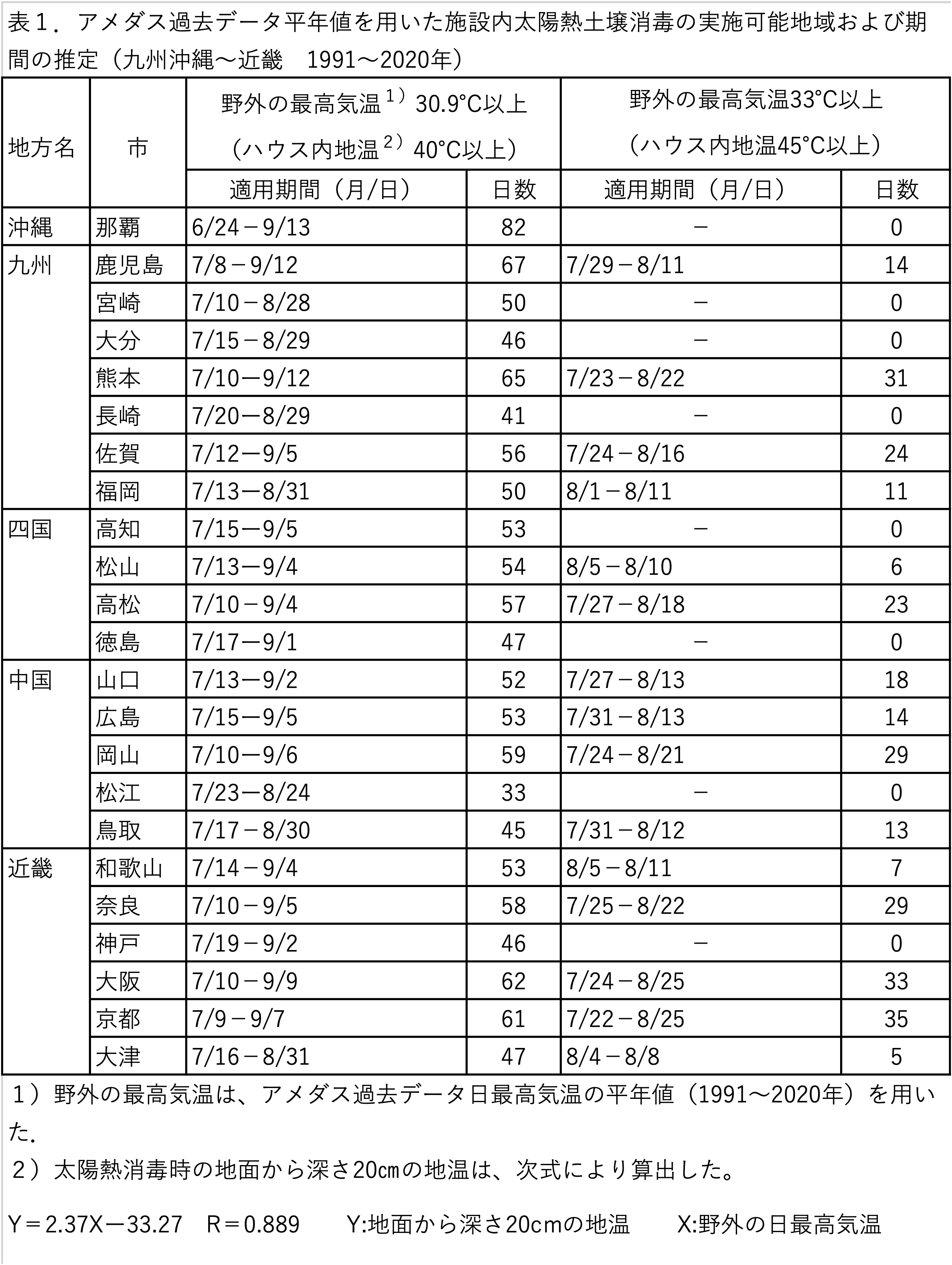

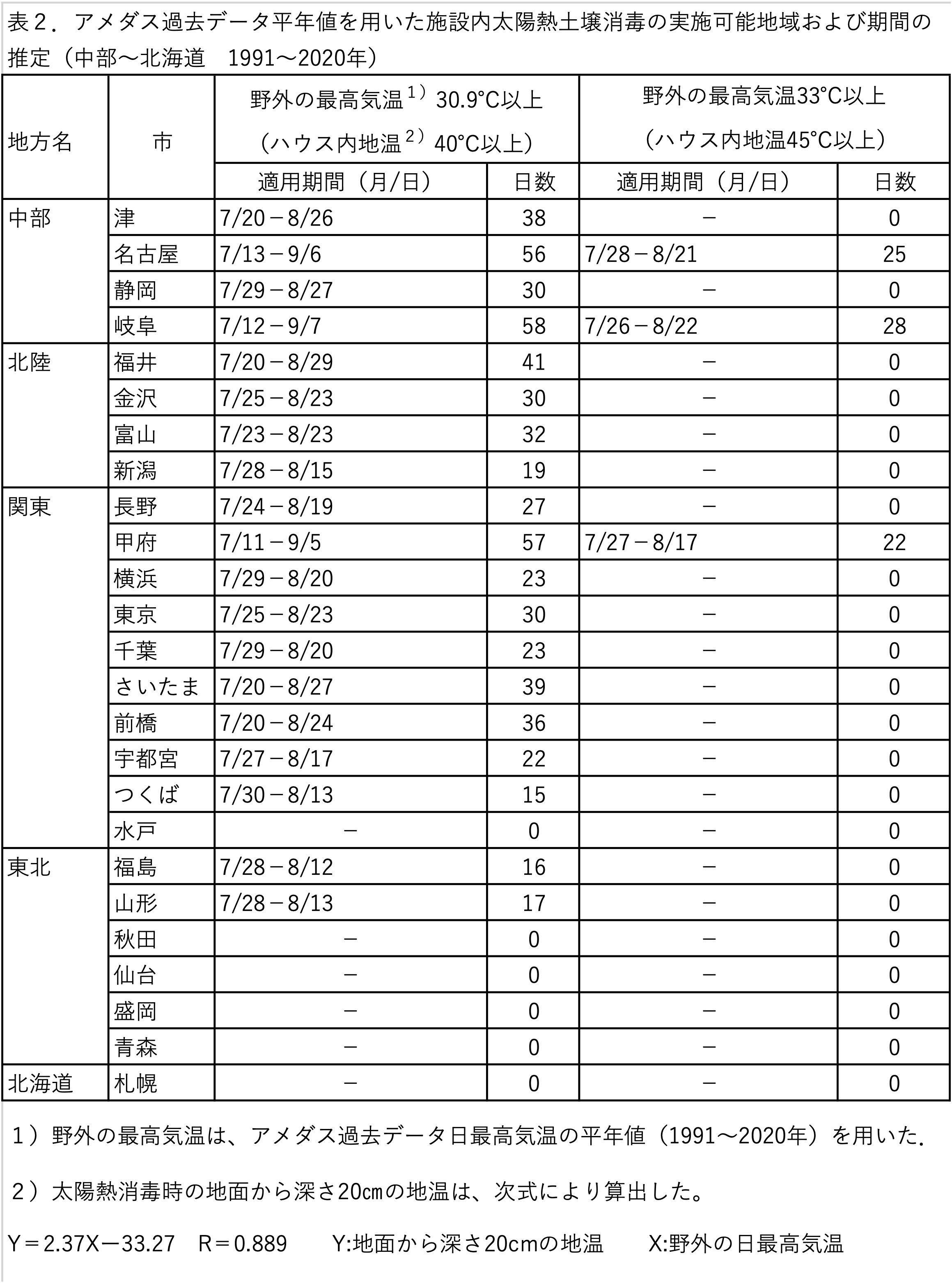

小玉らの土壌消毒処理条件(文献2)に従い、アメダス過去データ30年間(1991~2020年)の日最高気温平年値を用いて、野外の日最高気温をもとに太陽熱土壌消毒の実施適期と期間を推定した。

① 沖縄九州〜近畿(表1)

沖縄から近畿の西日本は、ハウス内の深さ20cmの地温が40℃以上となる期間が全地域で30日間以上あり、半数以上の地域で50日間以上続いた。45℃以上が10日間以上続く地域も半数以上あった。特に内陸部では高温が続いたが、松江市や長崎市など沿岸部はその期間がやや短かった。九州から近畿地方では、中山間部を除くといずれの地域も実施可能期間が長く、45℃以上の地温も持続するので、施設内の太陽熱消毒は安定した高い防除効果が期待できる。

② 中部〜北海道(表2)

中部地方はハウス内の深さ20㎝の地温が40℃以上となる期間が30日間以上持続したが、北陸および関東地方は、内陸部を除くと40℃以上となる期間が30日を下回る地域が多く、横浜市や千葉市、宇都宮市は22〜23日であった。つくば市や水戸市では40℃以上が15日以下になり、低日射年には効果が不足すると推定される。東北および北海道地方では、山形市、福島市で16〜17日間、他の地域では40℃となる期間が少なく、施設内太陽熱消毒の効果は期待できないと推定された。

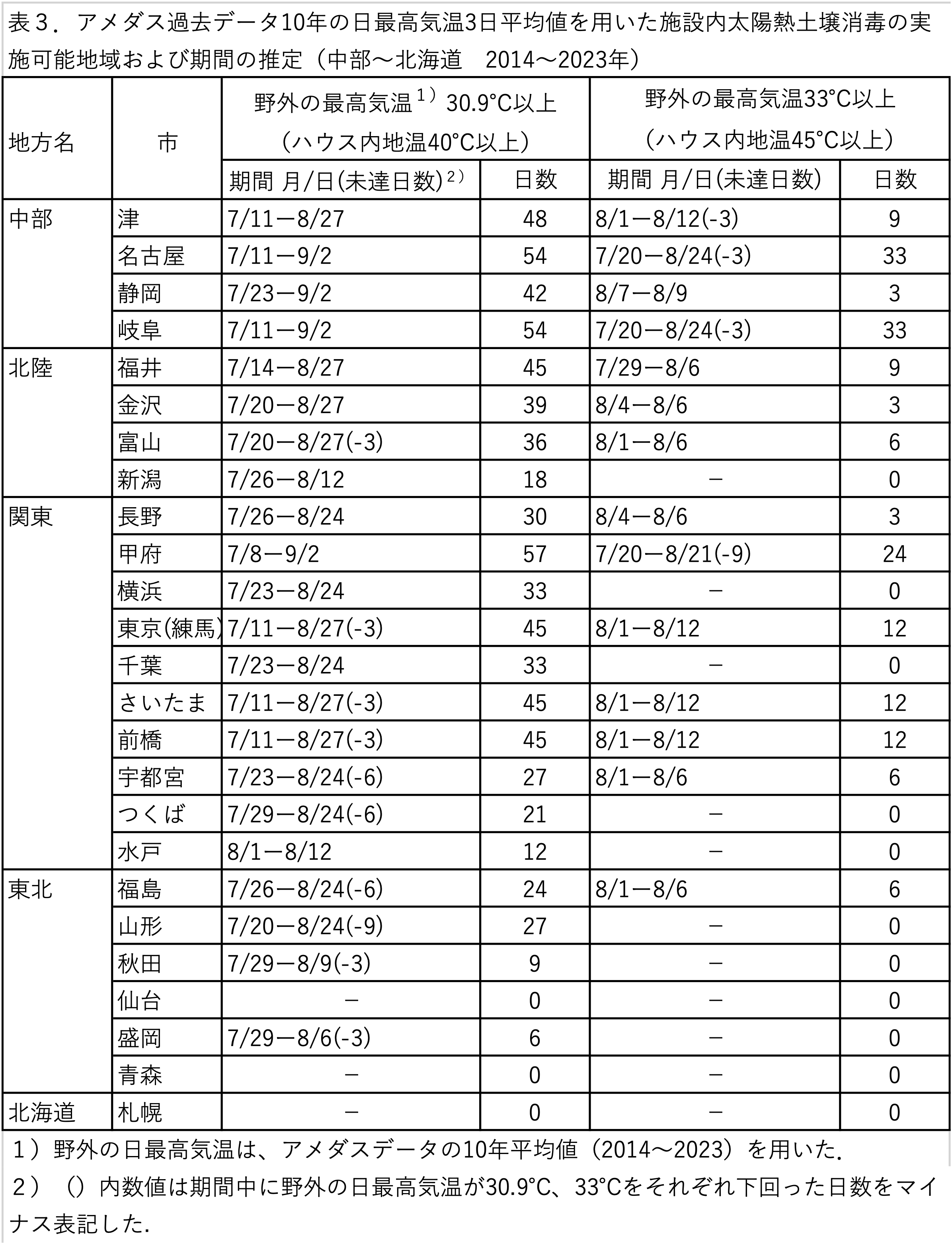

一方、最近10年間(2013〜2022年)のアメダス過去データは、温暖化傾向が表れている(表3)。ここでは文献2に従い、日最高気温の3日間移動平均値を用いた。中部から関東地方では、新潟市を除き、ハウス内地温が40℃を超える期間が40日以上となる地域が増え、45℃を超える日数も増加した。しかし、東北および北海道では、福島市と山形市以外の地域で温度不足となり、効果は期待できないと考えられた。近年の酷暑は、関東地方における太陽熱消毒の機会増加に繋がっているが、低日射年では温度が不足することがあるので、適用開始時期を厳守して40℃以上になる日数を確保する必要がある。

太陽熱土壌消毒の効果不足対策と処理時の注意点

また、以下に太陽熱土壌消毒時の注意点や防除効果を安定させるための対策についてまとめる。

➀同一地域であっても、標高差や日陰になりやすいなど施設の地形によって最高気温の経過期間が異なるので、深さ20㎝の位置に地温計を挿して処理中の地温を知る必要がある。圃場の乾燥した部分では防除効果不足になるので、圃場全体に十分に灌水が行き渡るようにする。湛水後は自然落水に任せ、途中の追加給水は地温が下がるので避けた方が良い。ハウスサイド側は放熱しやすいので、予め土壌を中央に寄せておく。処理効果は深さ20㎝以上の深層では劣るので、処理前に畝を立てておくか、処理後は浅い耕うんにとどめる。温度不足が予想される場合は、より低温でも効果が期待できる土壌還元消毒やエタノール消毒、土壌燻蒸剤の利用などを選択する(3,4,5,6)。

②有機物の多量混和は処理効果を補完する。イチゴ萎黄病菌の汚染土壌は、湛水条件下ででんぷんを2.5%(w/w)以上添加すると、酸化還元電位が低下して土壌温度が35℃でも効果が見られ、40℃以上では処理期間を短縮できる。圃場では稲わら等の易分解性有機物を混和して湛水することにより、温度不足を補完して消毒効果を高めることができる(7)。

③処理後の栽培作物によって処理効果に違いがある。イチゴは根圏が浅く、処理効果が安定しているが、トマトは深いので効果が劣ることがある。特に青枯病発生圃場では太陽熱処理によって浅層の菌密度は低下するが、青枯病菌は50cm以上の深層まで生息するため、栽培時期が高温期になる作型では接木栽培を行う。また、作物の根圏を制限できる少量培地耕や防根シートの利用は、地温の確保が容易で根の深層部への侵入を回避できるので防除効果が安定する(8)。

④近年、施設栽培は自動化が進み、太陽熱消毒時に各種制御機器や配線、プラスチック類の高温による劣化が懸念される。このため、劣化しやすい機器を断熱シートで包んだり、ハウスサイドに隙間を開けて過熱を避ける必要がある。

引用文献

- 小玉孝司 (1981) 「太陽熱利用による施設内の土壌消毒」 実用化技術レポートNo.93 農林水産技術会議事務局: 32pp.

- 小玉孝司・福井俊男(1982)「ハウス密閉処理による太陽熱土壌消毒法についてV. イチゴ萎黄病防除に対する適用」日植病報48(5):570-577.

- 新村昭憲ら(1999)「還元消毒法によるネギ根腐萎ちょう病の防除」日植病報 65(3):352-353.

- 千葉県/千葉県農林水産技術会議(2016)「低濃度エタノールを用いた土壌還元消毒法実施マニュアル」

- 久保周子(2023)「メカニズムから考える!失敗しない土壌還元消毒のコツとは」i Plant 1(10).

- 渡邊 健・市川和規・白石俊昌(2023)「土壌病害の効果的な防除法~農薬や熱を用いた防除~」i Plant 1(4).

- 小玉孝司・福井俊男(1979)「太陽熱とハウス密閉処理による土壌消毒法について.Ⅰ.土壌伝染性病原菌の死滅条件の設定とハウス密閉処理による土壌温度の変化」奈良農試研報48(10):71-82.

- 岡山健夫(1999)「太陽熱土壌消毒」農文協(編) 農業技術体系 土壌施肥編 第5-1巻 追録第10号 213-216の1の4.