田中 敏章*

はじめに

前号において農業分野におけるドローンの活用について、「ドローン防除最前線」として概要を解説した(1)。本稿では、実施例としてカンキツ栽培におけるドローン防除の実態と可能性について解説する。

カンキツ防除の実態

カンキツの農薬散布による防除は年間10回程度実施され、10 a当りの散布量は動力噴霧器を使った手散布の場合600リットルと非常に多く、特に夏場の防除は過酷な作業となる。スプリンクラー防除が普及している県もあるが、手散布による防除が主流の産地も多く、高齢化の進展も加わり、過重な防除作業が、耕作を放棄したり、規模拡大が制限される要因にもなっている。

ドローンによる防除作業の取り組み

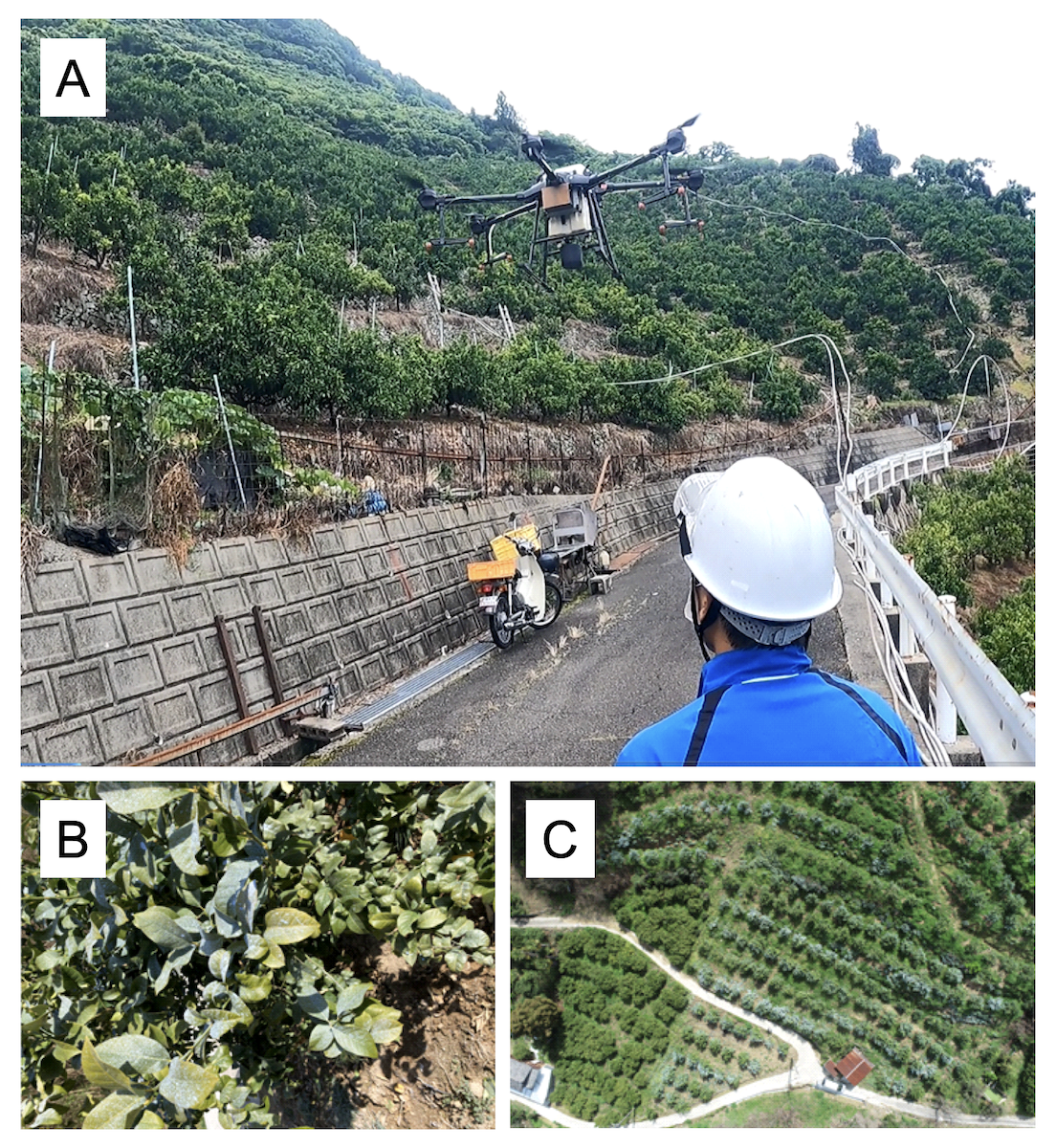

カンキツ園地は一般的に傾斜地であり、園内道も狭くSS(スピードスプレーヤ)等の普及も一部地域に限られている。ドローンによる防除の可能性が早くから期待されていたが、複雑な地形をマニュアルで飛行させることは非常に危険であり、なかなか普及しなかった。有人ヘリでの防除が実施されていた時期もあったが、事故の発生もあり、現在ではほとんど実施されていない。

2020年頃から斜面での自動飛行が可能なドローン機種が登場したことで、防除環境が大きく変化した。これは、予めカメラ付きドローンで園地を空撮し、3D(標高、緯度経度情報を含む)画像を合成し、その画像上に自動飛行ルートを設置して防除作業を行わせる技術である。この技術進歩により安全に防除を行うことが可能となり、全国のカンキツ生産県で様々な防除試験が行われるようになった。筆者も防除効果の実証や効率的な散布ルートの設定、防除受託の仕組み作り等を展開してきた。

1)カンキツ園の測量から防除までの流れ

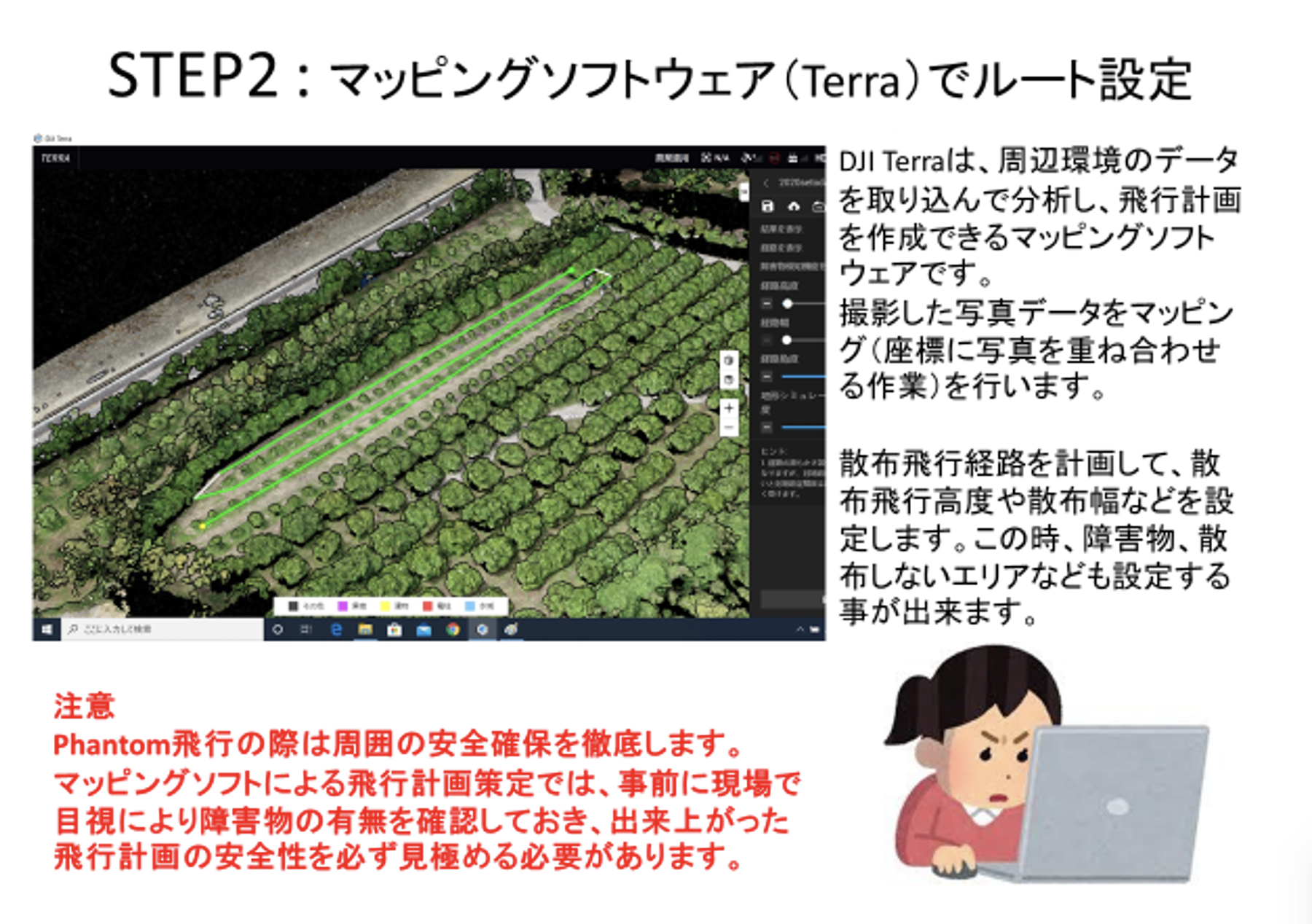

① 自動飛行を行うために、予め園地をカメラ付きドローンで測量する。防除希望ほ場を特定し、カメラ付きドローンの飛行ルートを設定し空撮する(図1)。

② パソコン上で撮影画像の合成を行い、3Dマップ化する。この時、対象ほ場の境界を確定させる。水田の場合は畔で境界を確認できるが、カンキツ園地の場合には直接農家立会いのもと、境界確認をする必要がある。その際、周辺の障害物等も把握し、防除できない箇所があれば園主に伝える。自動飛行ルートは園地の形状が変わらなければ長期間使用できるが、周辺の雑木等の状況が変化することも考慮し、5年に一度程度は更新することが必要と思われる。

③ 3Dマップ上に散布幅や障害物を避けるなどの点を考量し、防除用自動飛行ルートを設定する(図2)。

④ 実際に予想通りに飛行できるかを確認するために、事前のテスト飛行を行う。

⑤ 日程調整を行い、現地で予め作成した飛行ルートをもとに防除を行う(図3,4)。

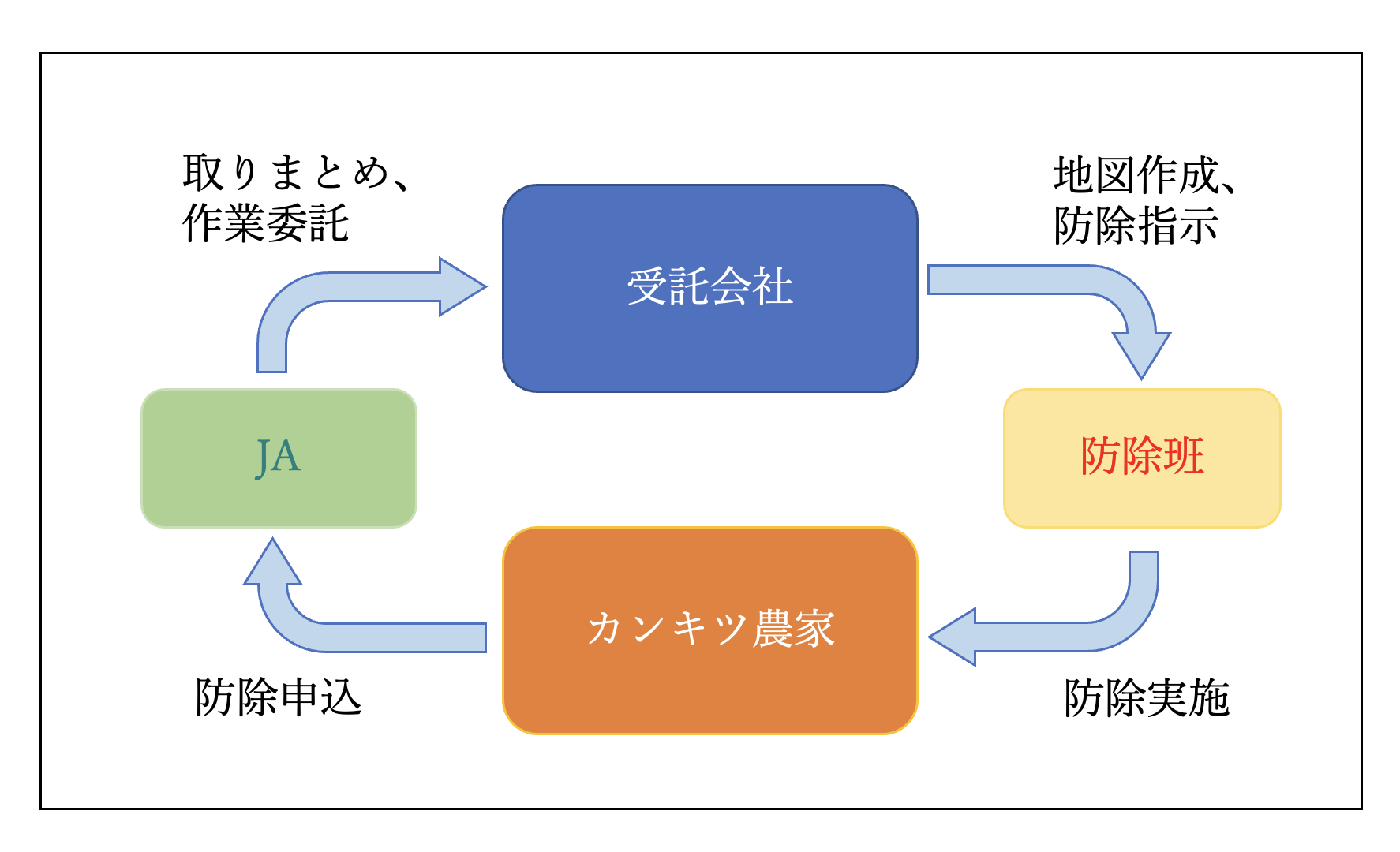

2)受託組織の育成

カンキツ栽培農家の1戸当たりの経営面積は1 ha未満であることが多い。規模の大きい農家でも数ha程度であり(一部法人経営等による大規模農家もある)、これら中小規模の農家がドローンを購入して防除を行うことはコストに見合わないと思われる。そのため、農林水産省も提唱している「農業支援サービス事業体の育成」(2)が急がれる。筆者らはJAを主体としたドローンによる防除受託組織の育成を働きかけており、現在3つのJAと共同で取り組みを開始している。JAが農家から防除希望を募り、ほ場の特定や代金決済等を担い、実際のドローン防除はJAが直接、あるいは受託会社や個人へ委託して実施する(図5)。

防除効果

筆者らはこれまでカンキツ黒点病、腐敗病、灰色かび病、かいよう病、訪花害虫、ミカンサビダニ等についてドローンによる防除試験を行ってきた。ドローン散布による農薬の葉への付着については、表面に対して裏面への付着がかなり少ない。例えば、ミカンハダニに対するドローン散布用の登録農薬は無いが、これはミカンハダニが主に葉裏に生息しているため、手散布よりも相対的に防除効果が低いことが原因である。ただし、黒点病など葉表に付着した薬剤が降雨等によって広がり、手散布と同等の効果を示す薬剤もあり、特に他の作業で忙しい3月のかいよう病対策や炎天下での作業となる6月~8月の黒点病防除には、ドローン防除の期待が高まっている。

今後のドローン活用の可能性

徐々にではあるが、カンキツにおいてもドローン防除の機運が高まっている。それは相次ぐ災害で園内道の荒廃が進んだこと、高齢化が進行して防除作業ができなくなってきたこと、技術開発により自動飛行による防除が可能となり、登録農薬も増えてきたことなどが背景にある。

また、リモートセンシング技術の向上により、カンキツにおいてもドローンや衛星による生育診断が可能となってきており、高度化成肥料の利用による肥料散布の省力化も始まっている。カンキツ栽培においては、農林水産省の補助事業を活用した様々な取り組みが行われているが、画像撮影による生育診断、肥料散布などの実用化に向けたドローンの活用は、最も普及の可能性のある技術だと思われる。

(*大信産業株式会社)