德丸 晋虫

はじめに

近年、トマト、キュウリ、ネギなどの野菜生産現場では、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類などの微小害虫が多発し、生産物の品質低下などの被害が生じている。また、アザミウマ類およびコナジラミ類は、直接野菜類を加害するだけでなく、様々なウイルスを媒介する。さらに、これら微小害虫に対する殺虫剤感受性の低下が国内でも報告され、殺虫剤のみに頼った防除には限界が生じている。このため殺虫剤に頼らない物理的防除法や生物的防除法の開発が望まれている。殺虫剤に頼らない物理的防除法の一つとして、近年、赤色防虫ネットが開発され、その利用が拡がりつつある。赤色防虫ネット(図1)とは、織り糸を赤色に染めたネットであり、これまでにキャベツ(3)、ネギ(8,9)およびニンジン(1)のネギアザミウマ、キュウリのミナミキイロアザミウマ(2)、チャのチャノキイロアザミウマ(6)、トマトのオンシツコナジラミ(7)およびタバココナジラミ(4,7)に対する防除効果がそれぞれ確認されている。しかし、生産現場を巡回すると赤色防虫ネットの誤った使用事例を見かける。そこで本稿では、現段階での各種微小害虫に対する赤色防虫ネットの防除効果について紹介するとともに、赤色防虫ネットを正しく上手に使用するための注意点についてまとめる。

各種微小害虫に対する赤色防虫ネットの防除効果

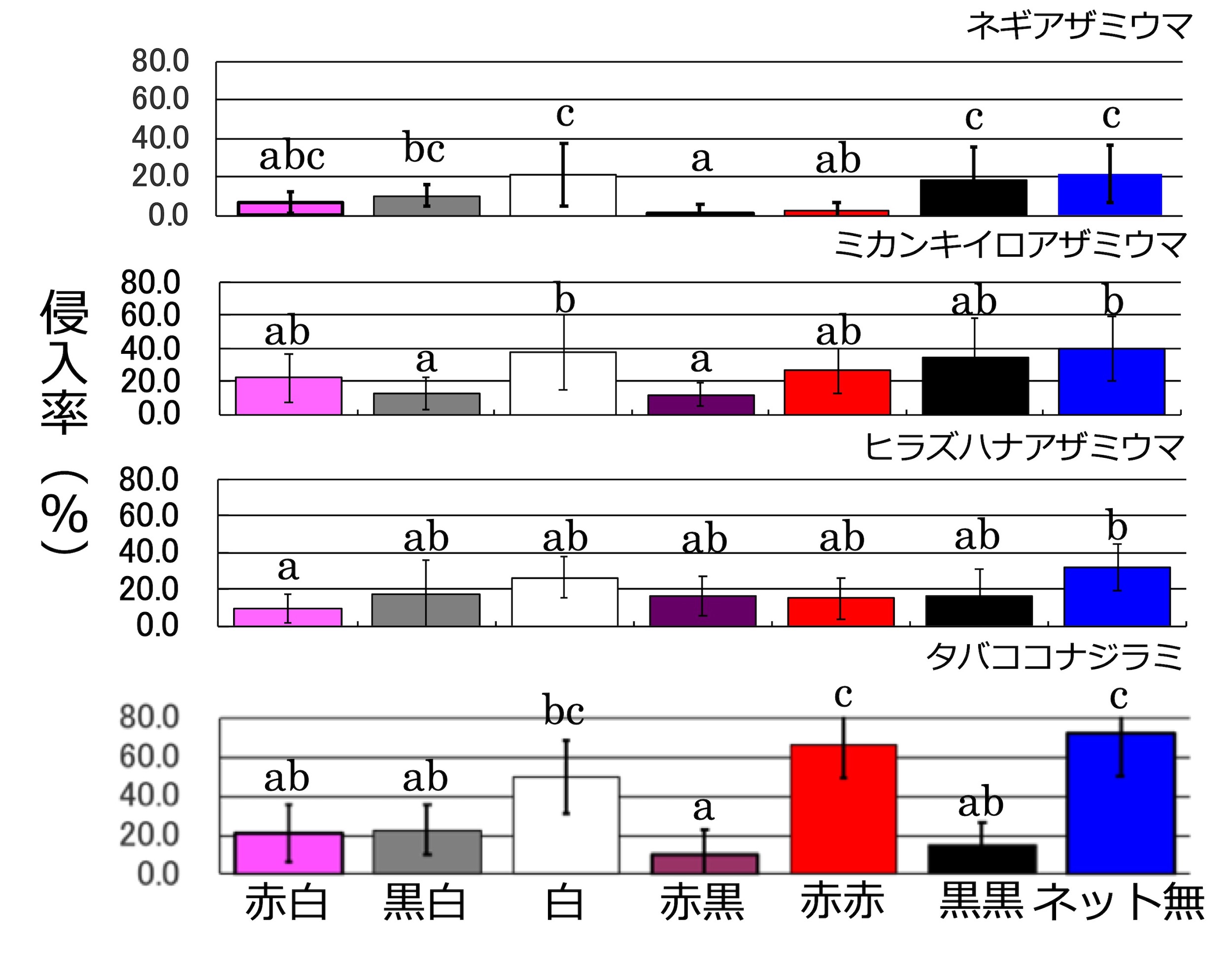

0.8 mm目合の赤白(縦をポリエチレン製の赤糸、横を同製の白糸で平織りにしたネット)、赤黒(赤白ネットの白を黒に改良)、赤赤(赤白ネットの白を赤に改良)、黒白(縦を黒、横を白に改良)、黒黒(縦横共に黒に改良)、白(縦横共に白)の防虫ネットを用いて、3種アザミウマおよびタバココナジラミ成虫の侵入抑制効果をそれぞれ調べた。その結果、赤糸を用いた赤色系防虫ネットによる侵入抑制効果は害虫種間で異なり、糸の組み合わせにより侵入抑制効果は異なった(図2)。また、アザミウマの種間でも侵入抑制効果は異なり、ネギアザミウマに対する侵入抑制効果は3種の中では最も高く、ヒラズハナアザミウマおよびミカンキイロアザミウマに対しては、一定の侵入抑制効果は認められるものの、ネギアザミウマと比較するとその程度は弱かった。

赤色防虫ネット使用上の注意点

前項に示したとおり、赤色防虫ネットによる微小害虫の侵入抑制効果は、害虫種によりその程度が異なる。したがって、赤色防虫ネットを使用する際には、使用者が防除対象害虫に対する侵入抑制効果について正しく理解することが最も重要となる。その他、赤色防虫ネットを使用する際の注意点は以下のとおりである。

○赤色防虫ネットを設置する前には、害虫の発生源となる残渣や雑草を完全に取り除く。

○赤色防虫ネットは、必ず作物の定植もしくは播種前に設置する。

○赤色防虫ネットが色落ちした場合には、防除効果は低下する(白ネットと同等の侵入抑制効果)。

○他のアブラムシ類、ハダニ類など他の微小害虫に対する赤色防虫ネットの侵入抑制効果は不明である。

今後の課題

これまでの研究により、赤色防虫ネットは害虫種により侵入抑制効果は異なるが、アザミウマ類とコナジラミ類に対しては高い侵入抑制効果を示すことが明らかにされている。その防除効果を示す要因については、以前は害虫が赤色防虫ネット内の植物を視覚認識できないためと考えられていた。しかし著者らは、害虫は赤色を視覚認識しているが、害虫にとって何らかの「不都合な色」として認識していることを明らかにしている(8)。

赤色防虫ネットは、これまで施設野菜を中心に利用されているが、現在は露地野菜での利用も散見される(図3)。しかしながら、これまで露地野菜における赤色防虫ネットの利用技術については確立されていない。今後、赤色防虫ネットは、露地における利用技術や他の物理的防除技術や生物的防除技術と組み合わせた防除体系の構築を進める必要がある。

また、著者らは、ネギを赤白ネットで覆うことにより、ネギ全重量が増加することを明らかにしている(7)。一方、海外では、モモを赤色ネット下で栽培することにより、一果実重が増加し、秀品率も向上することが明らかにされている(5)。今後は、赤色防虫ネットの各種農作物の生育および収量へ与える影響などを明らかにするため、栽培学分野での研究蓄積が必須である。

引用文献

- 片山宥美ら(2023)「ニンジンにおける赤色防虫ネットのネギアザミウマおよびクロゲハナアザミウマに対する防除効果」 関西病虫研報65: 104-106.

- 桑原克也ら(2013) 「施設キュウリにおける赤色防虫ネットを用いたミナミキイロアザミウマおよびタバココナジラミの侵入抑制効果」 関東東山病虫研報60: 107-109.

- Ohya T. et al. (2022) Effect of covering with red insect screen to control Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on cabbage. Appl. Entomol. Zool. 57: 55-62.

- 大矢武志ら(2022)「赤黒ネットによるタバココナジラミ侵入抑制効果」 関東東山病虫研報69: 52-55.

- Shahak, Y. et al. (2004) Crop protection and light-quality manipulation in one technology. Acta Hort. 636: 609-616.

- 德丸晋虫 (2020) 「チャ栽培における赤色防虫ネットのチャノキイロアザミウマに対する防除効果」 関西病虫研報62: 1-4.

- 德丸 晋・伊藤 俊(2018) 「光と色を利用した害虫防除技術の新展開 新型赤色系防虫ネットの各種微小害虫に対する防除効果」 植物防疫72: 88-91.

- Tokumaru S. et al. (2024) Advanced methods for insect nets: red-colored nets contribute to sustainable agriculture. Sci. Rep. 2255.

- 上山 博ら(2013) 「赤色ネットの被覆による葉ネギのネギアザミウマの防除」 関西病虫研報55: 123-124.