久保周子

はじめに

青空の下、黄色い大輪の花を咲かせる元気の象徴である夏の花ヒマワリ。種類も様々で、花が小型なヒマワリは、切り花として出荷され、花束やフラワーアレンジに活用される。「父の日にヒマワリを贈ろう」の合言葉で、ヒマワリは父の日のプレゼントとしても需要が高く、実は厳寒期から施設栽培が行われていることをご存じだろうか。そんな厳寒期の施設栽培で問題となっているヒマワリの病気が、今回紹介する根腐萎縮病である。

ヒマワリ根腐萎縮病の症状と発生の様子

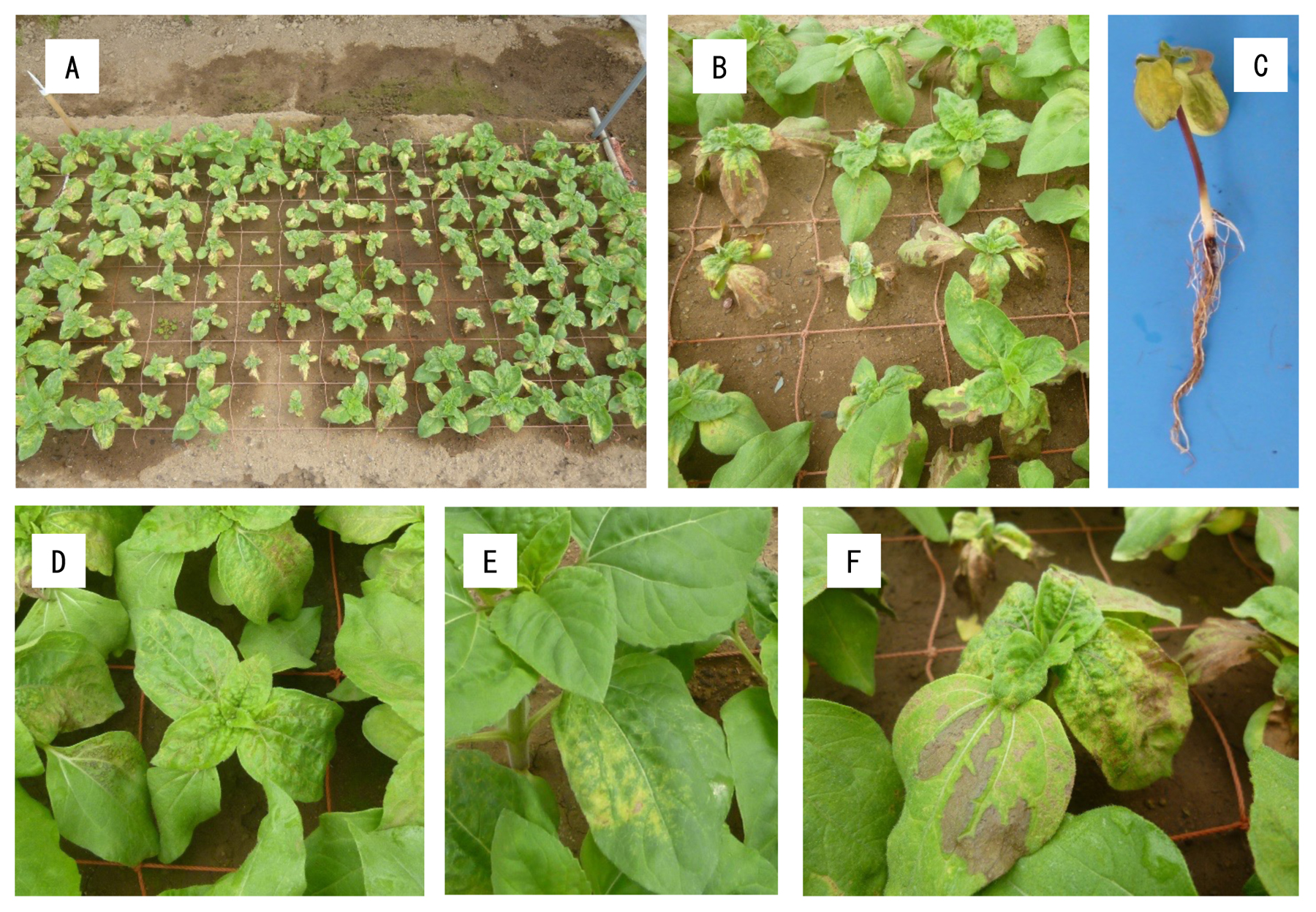

ヒマワリ根腐萎縮病は、カビの一種(Pythium spp.)により引き起こされる土壌伝染性の植物病である。感染したヒマワリは、激しく萎縮し、生育不良となる(図1A,B)。発生初期は上葉のつやがなくなり、葉が軽く縮れる(図1D)。次第に株全体が激しく萎縮し、生育不良となる。萎縮した葉は、黄化や黒褐色の小斑点が生じ、葉焼け状になる(図1E,F)。これら地上部の症状は、根が褐変、腐敗し(図1C)、養水分の吸収ができなくなることにより生じる。

本病は、病原菌の生育適温である25℃よりも比較的低温の15℃程度の地温で発生が多い(1)。1年に2作連作する圃場では、土壌消毒後1作目(1~3月に播種する作型)で多発しても、2作目(4~5月播種の作型)で発病が助長されることはない。このため、「土壌消毒は効かない」といった声も聞かれる。2015年に根部から病原菌が分離され、原因が明らかになったが(1)、生産現場での発生の様子は、連作しても発病が助長されないなど通常の土壌病害とは異なる点が多く、現在も対策に苦労している。

栽培管理温度が発病に及ぼす影響

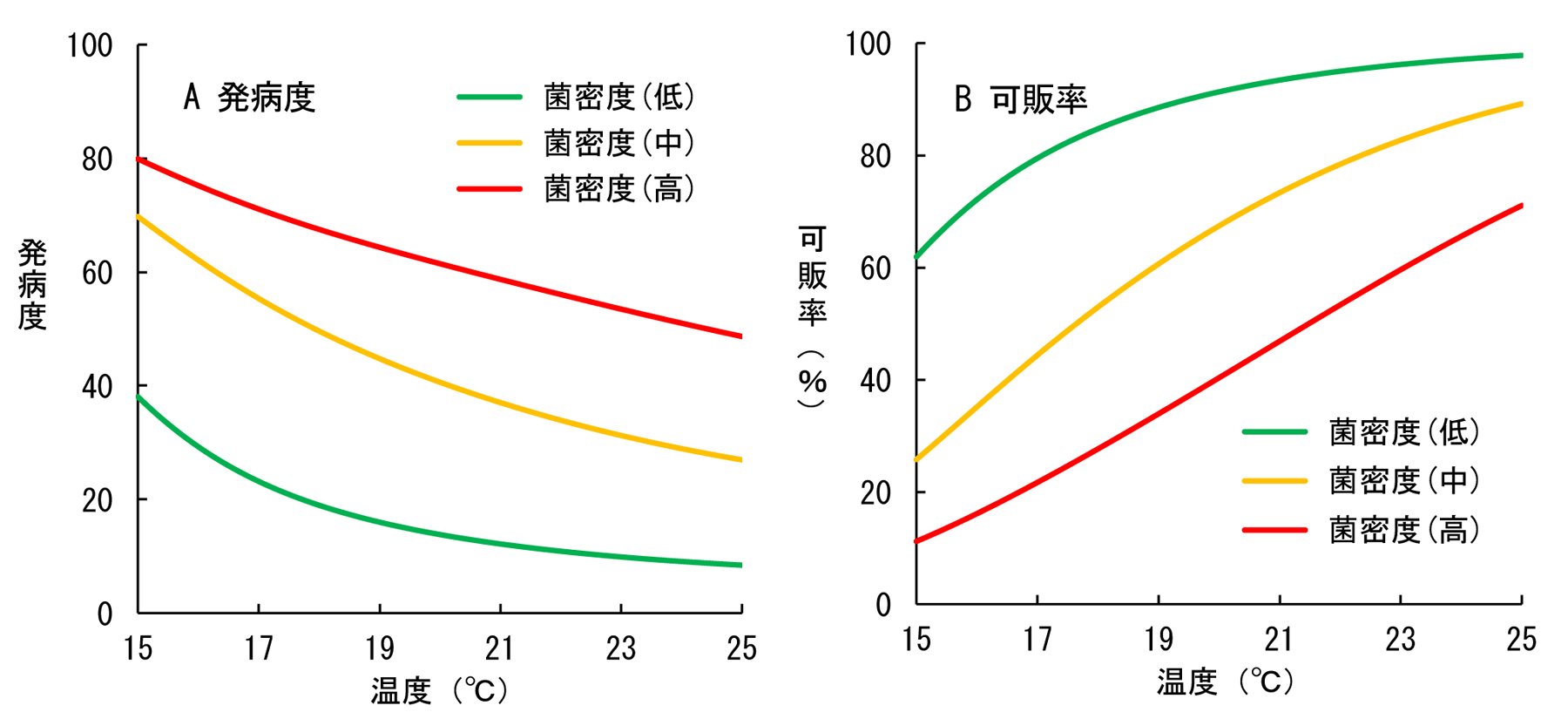

モデル試験によると、本病はいずれの温度でも発生するが、低温ほど発病しやすく症状も重くなる (2)(図2A)。15℃では初期から葉が縮れ、生育が衰退するため(発病指数3以上)、菌密度が低くても40%程度が販売できなくなり、菌密度が高いと90%程度が販売できなくなる(図2B)。一方、軽微な症状(発病指数2以下)では、その後の生育で販売可能になるため、25℃であれば菌密度が高くても70%近くを販売することが可能である(図2B)。このため、温度が高い4~5月播種の作型では、発病はするものの経営に影響を及ぼすことはなく、連作2作目(4~5月播種の作型)でも問題とならない。

- 図2. モデル試験から試算されるヒマワリ根腐萎縮病の発病度(A)と発病圃場における可販率(B)

注1)16穴のセルトレイに移植したヒマワリ幼苗に、接種後15℃、20℃、25℃で管理

2)接種法:病原菌を寄生させた麻の種子を各セルに埋め込み接種

(菌密度(低):1粒、菌密度(中):5粒、菌密度(高):10粒)

3)調査法:接種3週間後に指数0~4で発病を調査

(指数0:発病なし、1:生育抑制あり、2:葉の1~2枚にかすりや縮れあり、生育抑制あり、3:葉が縮れ、生育が衰退、4:激しい萎れ)

4)試算法:多項ロジスティック回帰分析により指数別推定発病割合(%)を算出

5)発病度=[Σ(指数別推定発病割合×指数)/400]×100

6)可販率(%):指数2以下の推定発病割合

防除を困難にしている要因と対策

ヒマワリの発芽を揃えるためには14℃から21℃が必要で、生育適温は23℃から28℃であるため、実は1月播種の作型はヒマワリの生育には厳しい環境である。加えて、低温条件では前述のように菌密度が低くても被害が大きい。

生産現場では、輪作作物のストックの萎凋病予防のためにクロルピクリンくん蒸剤による土壌消毒を行い、その後1作あるいは2作連続でヒマワリを栽培している。この土壌消毒は、ヒマワリ根腐萎縮病に対しても菌密度を減らすことが明らかにされている(ただし、本病に農薬登録はない)(3)。それにもかかわらず生産者が土壌消毒の効果を実感しにくい要因は、この低温条件での栽培にあると考えられる。

本病の発生にはヒマワリの栽培環境が大きく影響する。実は適温で栽培しさえすれば、日和見的な感染はあっても、病気として表面化しない可能性が高い。発病圃場では播種時期を遅らせ高温条件で栽培を行うなど、ヒマワリの生理を考慮した栽培環境を整えることが最も効果的な対策といえる。

おわりに

植物病は、主因(病原菌)、誘因(環境要因)、素因(植物の遺伝要因)の3要因の複合的な作用によって発生する。したがって、これら3要因を何らかの手段によって抑え込むことで発病を制御できる。薬剤によって病原菌の密度を下げることは手軽で実効的な防除手段であるが、併せて防除対策の選択肢として、それぞれの植物に適した環境で健全に育てることを改めて考えることも必要ではないだろうか。