佐藤 裕

はじめに

リンゴは秋季の低温に遭遇すると自然に落葉するが、それ以外の様々な原因で早期落葉し、激しく落葉すると、その年の果実品質(着色、大きさ、食味等)を低下させるほか、翌年の着果量も減少することがある。その主な原因として①カビが葉に寄生して起こる「斑点落葉病(はんてんらくようびょう)」や「褐斑病(かっぱんびょう)」、②カビが根に寄生して起こる「紫紋羽病(むらさきもんぱびょう)」や「白紋羽病(しろもんぱびょう)」、③地上部の栄養不足や水分不足に伴う落葉、④品種固有の遺伝的特性、⑤過湿、過乾燥などの気象要因、⑥ハダニ類などの虫害要因、⑦圃場の透水性不良や排水不良による湿害など、様々なものが挙げられる。

本稿では、①のカビが葉に寄生して激しく落葉させる2種の植物病のうち、「斑点落葉病」について紹介する。

被害の様子と生態

病原菌はカビ(病原菌:Alternaria mali )で、葉に侵入する際に毒素(AM毒素)を分泌し、このAM毒素に反応した組織が急速に褐変して、壊死する。病原菌は壊死した部分(=病斑)にのみ寄生し、栄養を摂取する。やがて病斑上に胞子が作られた後、風や雨滴に混じってこの胞子が他のリンゴ樹の葉に侵入(=感染)し、発病⇒胞子形成⇒胞子飛散⇒感染を繰り返す。

通常、最初の発病は梅雨期で、その年に伸びた枝の中位~先端の葉に見られる。それ以降は降雨のたびに病気の勢いが強くなり、特に2日以上降雨が続くと、その数日後には病斑数が急増する。一方、晴れが続くと、病斑数の増え方は緩やかになる。

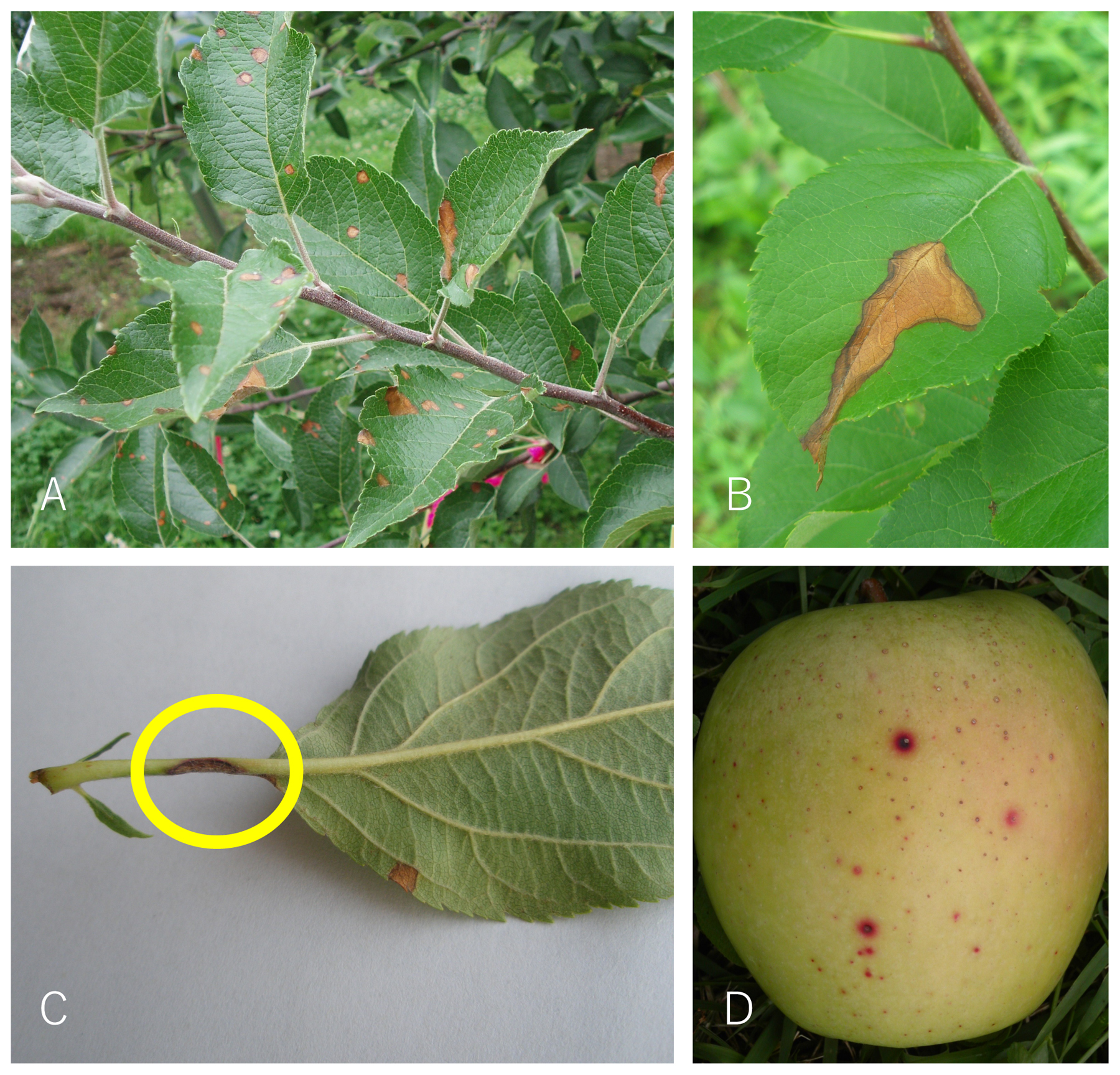

病斑の多くは直径5ミリ前後の褐色の円形の斑点(図A)であるが、感染の進行に都合の良い高湿度条件が続くと、AM毒素が葉脈を越えて広がり、壊死斑は大型の病斑(流れ型病斑、図B)になる。

病斑が主脈(葉の中央にある太い葉脈)や葉柄(図C)に生じた場合は、葉は短時間で活性を失い早期落葉しやすい。一方、葉の支脈や葉の縁の部分に病斑が発生した場合は落葉しない。果実に生じた病斑は腐敗せず、主に小斑点として現れるが、まれに、がくの周辺にさび症状を呈することがある(1)。特に、品種「王林」や「金星」の果実は感染しやすく、小斑点の周辺は円形に赤くなる(図D)。果実病斑は、収穫期以降も拡大せず、果肉部への進展もないため、外観はやや劣るが食味や肥大には影響しない。したがって、本病による落葉の程度が軽い場合、経済的な被害はないか軽微な場合が多い。

品種によって発病のしやすさ(感受性)に差があり、「紅玉」や「つがる」は本病に強く、「王林」や「金星」、「スターキング」は弱い。「ふじ」は中程度である(2)。

防除法

この菌は主に葉裏から侵入するため、防除のコツとして葉裏へ向けてもていねいに薬剤散布する。リンゴ用殺菌剤の多くが斑点落葉病防除に有効であり、特にSDHI剤(インピルフルキサム水和剤、イソピラザム水和剤など)やQoI剤(トリフロキシストロビン水和剤、クレソキシムメチル水和剤など)は防除効果が高い。また、ポリオキシン剤(ポリオキシン水和剤)やジカルボキシイミド系剤(イプロジオン水和剤)は本病に特異的に効果が高い剤であり、有機銅剤やチウラム水和剤に加えて散布する。斑点落葉病の散布タイミングは前回散布から概ね10日以上が経過し、かつ降雨前が効果的である。

リンゴ斑点落葉病菌は薬剤耐性菌の出やすい病害として知られており、ポリオキシン水和剤、イプロジオン水和剤、QoI剤およびキャプタン水和剤は、多くのリンゴ産地で斑点落葉病菌の耐性菌が検出されている。これらの薬剤を散布しても防除効果が無く、病斑数の増加が見られる場合は、耐性菌による効力低下の可能性があり、被害増加と防除コストの増加を招く。この様な場合は、耐性を示した薬剤の系統とは作用の異なる薬剤を用いて、防除を行う (2)。そのため、普段からこれらの薬剤系統は耐性菌の密度を高めないよう、いずれも年1~2回以内の使用に抑えることが望ましい。また、薬剤選択の際には単用せず異なる作用の薬剤と混用するなど、耐性菌が出にくいような配慮も必要である。殺菌剤の系統については農薬工業会に掲載されている「FRACコード(殺菌剤の作用機構分類)」で確認できる(4)。