岡山 健夫

はじめに

大きくて甘く香り豊かなイチゴは、幅広い年齢層に好まれるフルーツである。とくにわが国では新品種の育成が盛んで、イチゴ産地ではブランド競争が激化している。しかしながら、美味しい高品質のイチゴはうどんこ病に弱い品種が多く、生産者の悩みの種でもある。そこで、イチゴうどんこ病の発生のしくみと防除対策について考えてみたい(1)。

症状と被害

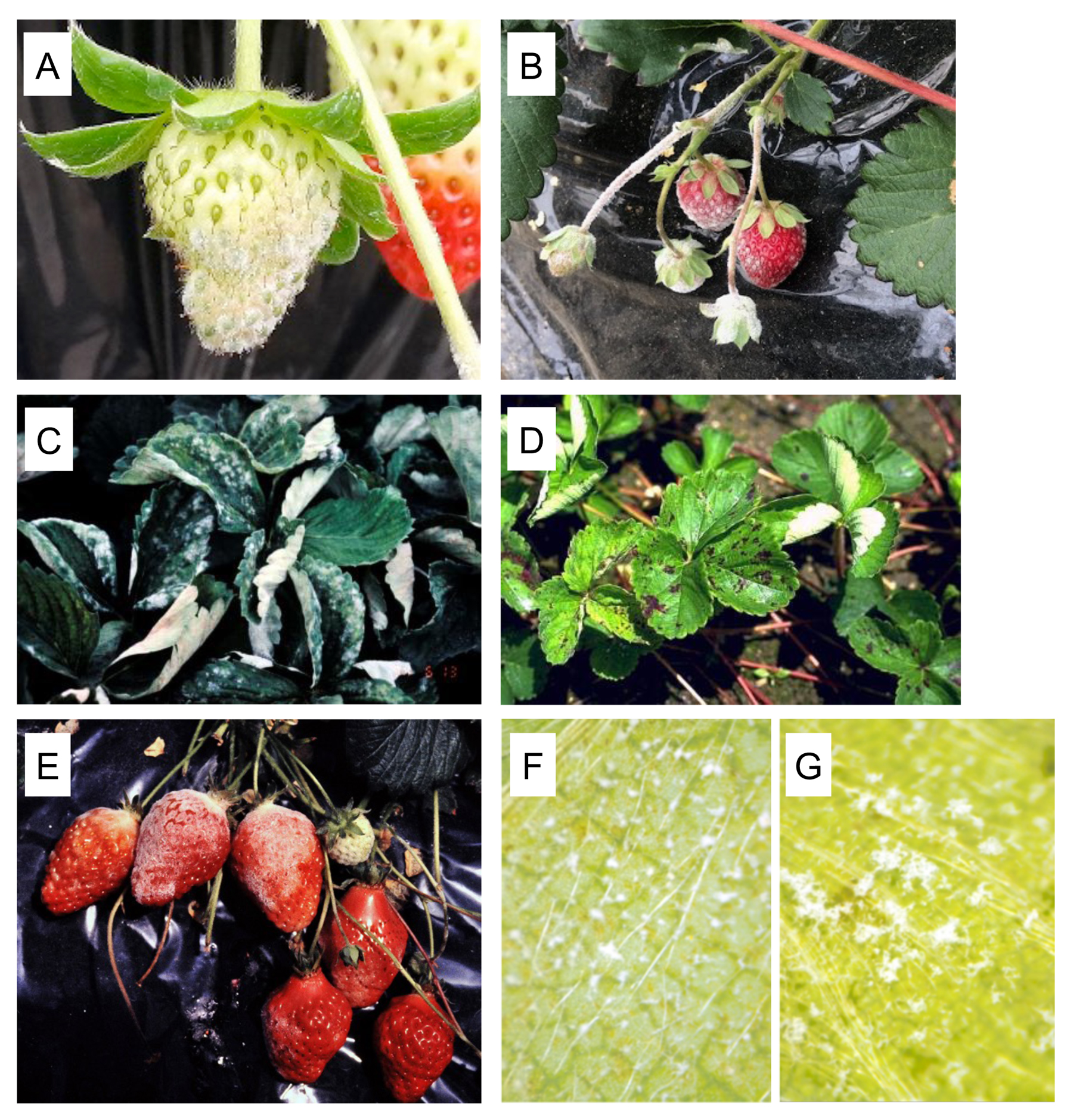

本病はカビ(糸状菌、Podosphaera aphanis var. aphanis)による菌類病である。葉、花蕾(からい)、幼果、熟果にうどん粉をふりかけたような白いカビ(胞子、分生子柄、菌糸)を生じ(図1A)、多発すると葉柄や果柄、がくにも発生する(図1B)。葉では展開して間もない葉裏に白いカビを生じる。進行すると葉表にも生じ、葉はスプーン状となって巻き上がる(図1C)。硬くなった成熟葉では白いカビは消え、赤褐色の斑点が生じる(図1D)。蕾(つぼみ)に感染すると花弁が紅紫色になることがある。幼果は肥大が遅れ、発病果実には白いカビが残って商品価値を損なう(図1E)。

発病に関する病原菌の特徴とは

病原菌はイチゴのみに寄生し、生きたイチゴ上で生活環をくり返す(このような菌を絶対寄生菌という)。近隣に栽培しているカボチャなどにうどんこ病が発生していても、別の病原菌によるものであり、この菌がイチゴに感染することはないし、イチゴの病原菌が他の作物に寄生することもない。胞子は10~28℃で良く発芽して菌糸を伸ばし、15~18℃で旺盛につくられる(2)。感染は気温が15~25℃で高率に起こって発病し、20℃前後で最大となるが、30~35℃の高温になると低下する(3)。

年間を通してどのような発生をするのか

越冬した感染株は、4月下旬から育苗圃場で発病し始め、5~7月に病勢が進展して蔓延する。夏には高温により発生が一時停滞するが、菌糸で越夏する。しかし、夜冷短日育苗や高冷地育苗では、盛夏期に高温による発病抑制が効かないために発病が助長される。気温が下がり始める9月中旬になると再び発病し、10月下旬以降は露地での発病が停滞する。冬季に発病は終息するが、病原菌はイチゴの感染葉で越冬する。

イチゴと共に生きる病原菌の伝染経路とは

1)促成栽培での伝染

促成栽培では、育苗圃場から持ち込まれた感染苗や、栽培圃場に定植後感染した株が10月下旬のビニル被覆後のハウス内で発病する。保温開始以降に開き始めた新葉や花蕾、果実、花梗(かこう)は極めて感染しやすく、多量の胞子をつくる。この胞子が風や受粉用のミツバチによって運ばれ、周囲のイチゴに伝染してハウス全体に蔓延する(4)。厳寒期には発病が減少するが、ハウス内は保温状態にあるため菌は死滅しない。気温が上がる3月中旬以降に増え始め、4月になってハウスを開放するようになると急増する(2)。収穫が終了する5月末以降も発病は続くが、この時期になると生産者は田植え作業等で忙しく、防除が疎かになるため多発ハウスが見られる。

2)育苗圃場での伝染

育苗圃場では4月下旬以降越冬感染株の発病が始まる。一方、促成栽培ハウス近くに設けられた育苗圃場では、多発したハウスから胞子が風によって運ばれ、病気にかかりやすい育苗中の新葉やランナーに感染する。露地や雨よけの育苗圃場の苗は5~6月が最も感染しやすく、胞子が新葉に付着すると約1週間で発病し、新たに胞子を形成する。8月の高温により発病は一時抑えられるが、9月以降再び増加する。このような感染苗が促成栽培に使用されることにより栽培ハウスでの多発につながる。

防除対策

1)抵抗性品種の利用

硬い茎葉には感染しにくいので、過剰な施肥を控えて硬くしまった苗作りを心がける。

品種によって大きな抵抗性の差があるので、毎年発生する圃場では抵抗性品種を使用するとよい。「とよのか」や「さがほのか」は極めて弱く、「とちおとめ」「章姫」「紅ほっぺ」も発生しやすい。「ゆめのか」はやや強く「宝交早生」は発生しにくい。病害抵抗性を目標に育成された「カレンベリー」は本病や萎黄病(ほかのカビによる植物病)にも強い(5)。

2)農薬による防除

薬剤防除としては、DBEDC乳剤、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、アゾキシストロビン水和剤等の薬剤を発病前から散布すると効果が高いが、散布時期が遅れると多発して被害が大きくなる。また、かかりやすい品種は、一度発生すると防ぎにくいので、育苗圃場での防除が必須である。育苗圃場では4~6月および9~11月にピラジフルミド水和剤やマンデスストロビン水和剤等の系統の異なる薬剤で防除する。栽培圃場ではハウス内に本菌を持ち込まないように、保温開始前後の薬剤防除を徹底する。病原菌はイチゴにしか発生しないので、伝染環を遮断すれば発病をくい止めることができる。

農薬を散布する上で次のことに注意を払う。イチゴは葉が密生し農薬の散布ムラが出やすいので展着剤を加用し、薬液が葉裏に付着するよう丁寧に散布する(6)。農薬は防除効果の高いものが多いが、薬剤耐性菌が発生しやすいのでFRACコードリスト(7)を参照し、耐性リスクの高い薬剤の連用を避ける。硫黄粒剤のくん煙は、省力的で有効であるが、POフィルムの劣化が進む恐れがある。

3)その他の防除法

近年紫外光照射によるうどんこ病発病抑制効果が明らかにされ、防除用の照明装置が市販されている(8)。本菌の胞子はオオムギうどんこ病菌と異なり、水滴に触れても破裂しない特性があるが、高温多湿に弱く、30~35℃で多湿状態を保つと胞子を弱らせることができ(図1F,G)、高温多湿条件と薬剤散布を組み合わせた防除は、発病株処理に有効である(9)。栽培終了後はイチゴや雑草は株を抜根し、すぐに栽培ハウスを密閉して「蒸し込み」を行う。うどんこ病菌はイチゴが枯死すると死滅するが、密閉して高温に遭遇させることにより各種病害虫を防除できる。効果的な蒸し込みは、処理中にハウス内の最高気温が50℃以上になった日が3日以上経過することが目安である。地域や天候によって日照量が異なるため、蒸し込み処理を行う場合、公設農業指導機関や植物医師®に相談する。

引用文献

- 岡山健夫・谷口高大(2014)「インターネット版防除ハンドブック イチゴの病害虫」 全国農村教育協会

- 山本 勉・金磯泰雄(1983)「イチゴうどんこ病の発生生態と防除に関する研究」 徳島農試特報 6: 1-69.

- 岡山健夫・中野智彦・松谷幸子・杉村輝彦(1995)「イチゴうどんこ病に対する薬剤の効果を簡易かつ確実に評価できる試験法」 日植病報 61 (6): 536-540.

- 金磯泰雄(1995)「イチゴうどんこ病を巡る問題点」 植物防疫 49(6): 237-240.

- 岡山健夫(2023)「高品質のイチゴは炭疽病、萎黄病に弱い、その対策は?」i Plant 1(2)

- 谷川元一・中野智彦・萩原敏弘・岡山健夫・瀬崎滋雄(1993)「イチゴうどんこ病 (Sphaerotheca humuli) に対する薬剤の防除効果と葉面における薬剤付着量との関係」 日本農薬学会誌 18 (2): 135-140.

- FRACコード表日本版(2022年5月)

- 神頭武嗣・松浦克成・小河拓也・宇佐美俊行・雨宮良幹(2011)「紫外光(UV–B)照射によるイチゴうどんこ病の防除」 植物防疫 65(1): 28-32.

- 岡山健夫・杉村輝彦・松谷幸子(1997)「高温多湿条件を利用したイチゴうどんこ病の防除」 奈良農試研報 28:29-34.