江口 直樹

はじめに

白紋羽病は果樹栽培でとくに問題になる、カビ(子のう菌、Rosellinia necatrix)による植物病である(図1,2)。病原菌は土壌中に生息し、果樹の根に寄生する。果樹の主要構成成分であるセルロースを分解して栄養にするため、根を腐敗させ、果樹を衰弱・枯死させる。地上部が衰弱してはじめて感染したことに気付くことが多く、そのときにはすでに根は腐敗し、養水分の供給も絶たれているため、治療しても手遅れになることが多い。たとえ枯死を免れても、再び果実生産できるまで回復するには長い年月を要する。被害は徐々に周辺へと拡大し、欠株が増えて生産性は低下する。

本稿では、現状の対策とその限界について解説し、果樹生産を継続するうえで最良と考えられる白紋羽病との「つき合い方」について考えてみる。

白紋羽病対策の現状と限界

現状は樹の衰弱や枯死に気付いてはじめて白紋羽病と診断し、治療を始めることが多い。対策としてはフルアジナム水和剤による防除か温水点滴処理がある。

フルアジナム水和剤による防除は、根部を掘り起こし、罹病部位を切除したのちに埋め戻しながら薬液処理する「掘り上げ潅注処理」と、罹病樹周辺の根域に専用器で薬液を注入する「注入処理」がある(図3)。「掘り上げ潅注処理」は効果が高いが、断根により樹勢を損なう。「注入処理」は罹病根が残るので、効果は劣る。従って、早期診断を行い、発病の初期段階での「注入処理」により効果を高めつつ、樹勢を損なわないようにするのが望ましい。フルアジナム水和剤は静菌作用が主で、再発する可能性があるので、2~3年ごとに継続的に処理する必要がある。

温水点滴処理は白紋羽病菌が熱に弱いことを利用した方法で、樹に影響のない温度に地温を上昇させ、白紋羽病を殺菌する手法である(1,2,3)(図4)。しかし、十分に地温が上がらない地下深部や、処理範囲外から再拡大する可能性があるほか、処理装置が高額なため、利用は限定的である。

いずれの処理方法も現状は衰弱樹への対策にとどまっており、別の隣接樹が次々と発症する「いたちごっこ」になることが多く、その間に園内の発生範囲は拡大する。課題はフルアジナム水和剤や温水点滴処理を「いつ、どのように使うか」にある。

白紋羽病とのつき合い方

現時点で根絶する技術はなく、発生園では白紋羽病菌と「つき合う」しかない。発病初期に対策をとり、「衰弱させない」ことで果実生産を維持し、「発生範囲を拡大させない」ことで果樹園を存続できる。それには地上部の発生地図ではなく、地下部の発生地図を作ってカルテ化する必要がある。これに必要な早期の簡易診断法を以下に解説する。

簡易診断による早期発見と対策、果樹園のカルテ化

(1)早期発見のための簡易診断

外観から感染が疑われる樹とその周辺樹に切り枝を挿入し、20~30日後に抜き取って白紋羽病菌の菌糸付着を確認する(4)。この方法だと根部の掘り上げや断根をせずに、白紋羽病菌の存在を把握できる。衰弱樹の診断だけでなく、発病初期の早期発見が可能である。以下の手順で実施する。診断の精度は根部の掘り上げによる目視と同程度である(図5,6,7)。

(2)白紋羽病菌が捕捉された樹に対する処置

フルアジナム水和剤の注入処理あるいは温水点滴処理を実施する。周辺樹に対するフルアジナム水和剤の予防的処置も発生範囲の拡大防止に有効である。

(3)果樹園のカルテ化

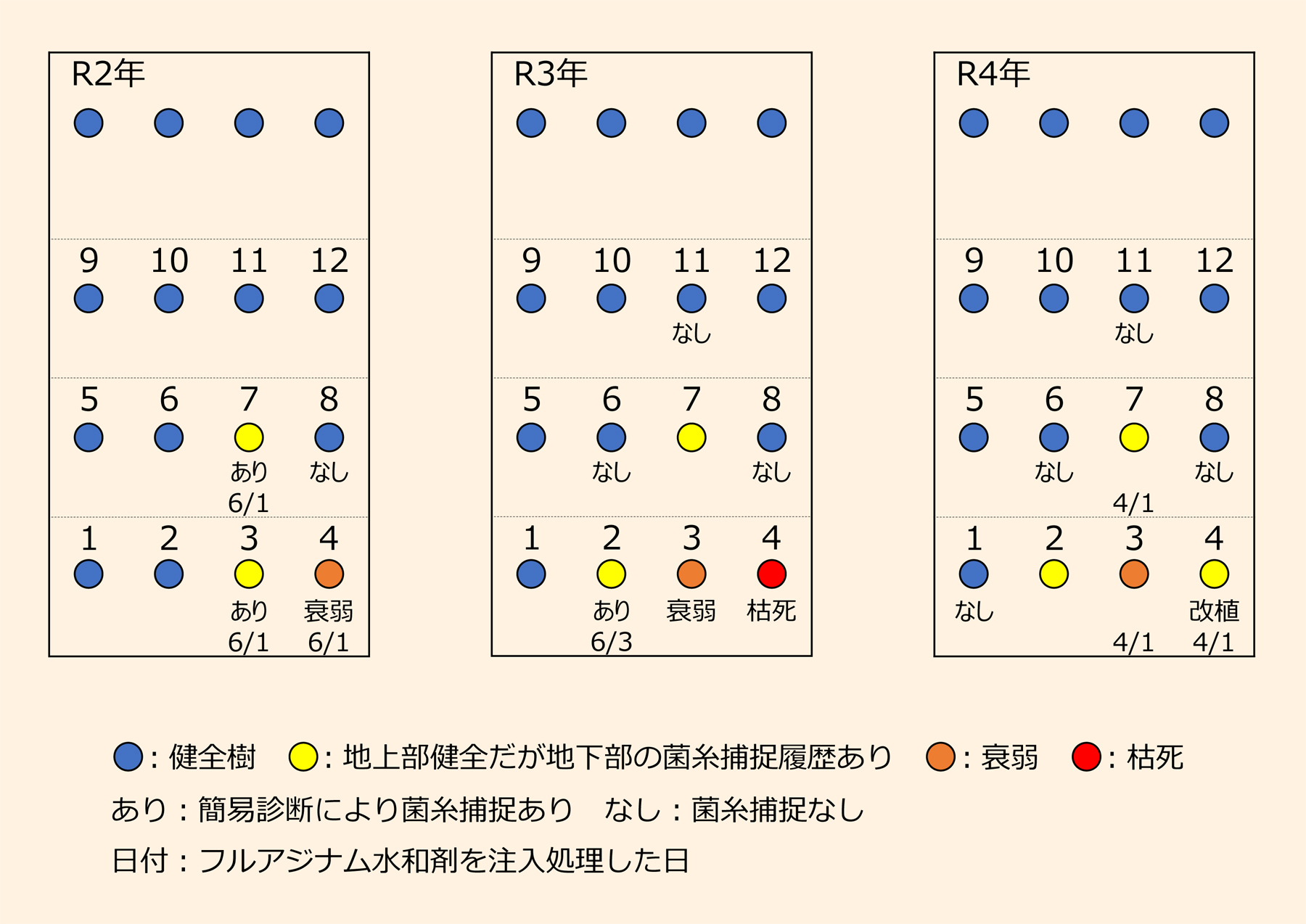

診断結果と処置の経過を図示し、毎年更新する(図8)。診断により白紋羽病菌が捕捉された樹の周辺樹に対して、翌年診断の範囲を拡げる。このように診断と処置を繰り返すことにより、罹病樹の衰弱と発生範囲の拡大を抑止する。

おわりに

白紋羽病対策は根絶が困難であるため、果実生産を続ける限りうまく「つき合う」ことが大切である。果樹の栽培様式が多様化するなか、現在増加しているりんごのわい化栽培で使用するわい性台木は根域が狭いため、病勢進展が早く重症化しやすい。また、列状に密に定植するため、隣接樹に拡大しやすい。多くの樹種で増加しているジョイント栽培も同様の傾向がある。また今後、農業に従事する担い手が減少し、生産効率を高めるためには立地条件の良い農地への集積が進むと想定されるが、果樹の連作・改植が進むと白紋羽病の被害拡大が予想される。新たな防除技術の開発も進むであろうが、当面は白紋羽病と「つき合い続ける」ことになるだろう。