渡邊 健

はじめに

土壌中の植物病原体が植物の根や地際部から侵入して被害をもたらす植物病を一般に土壌伝染性病害(以下、土壌病害)と呼ぶ。このような病原体は、おもに客土や、風雨、トラクタなどの農業機械によって、土壌とともに移動・拡散する(1)。近年では農業機械の大型化や気候変動による暴風雨の勢力増大・発生頻度の上昇により、土壌病害の発生リスクは年々高まっている。生産現場に足を踏み入れてみると、土壌病害が圃場全面に発生しているのを見て驚くことがある(図1)。では、土壌病害はどのように圃場に侵入し、広がり、蔓延するのだろうか?オオムギ縞萎縮病に汚染した土壌を健全な圃場に投入して、発生・拡大を調査した事例をもとに考えてみたい。

オオムギ縞萎縮病と土壌伝染の要因

ムギ類は畑作および水田裏作として栽培されている。とくに関東以南では水田裏作が多い。これは、機械や施設を稲作と共用できることや、田畑輪換により雑草や病害虫の発生を抑制できるからである。しかし、土壌病害の一つであるオオムギ縞萎縮病(図1,2)は、畑作だけでなく水田裏作の麦作でも発生して問題となるため、田畑輪換で抑制することは困難である。本病はオオムギ縞萎縮ウイルス(barley yellow mosaic virus:BaYMV)によるウイルス病であり、ポリミキサ・グラミニス菌(Polymyxa graminis)という、地中に生息するネコブカビの一種が媒介することにより土壌伝染する。ポリミキサ菌は土壌環境中にどこにでも常在し、体内に病原ウイルスを取り込んでいなければ、ムギの根部に感染しても地上部の生育が悪くなることはない。しかし、媒介菌と病原ウイルスは長期間にわたり土壌中に生存するため、本病が一度発生すると防除は極めて困難で、根絶はほぼ不可能となる。

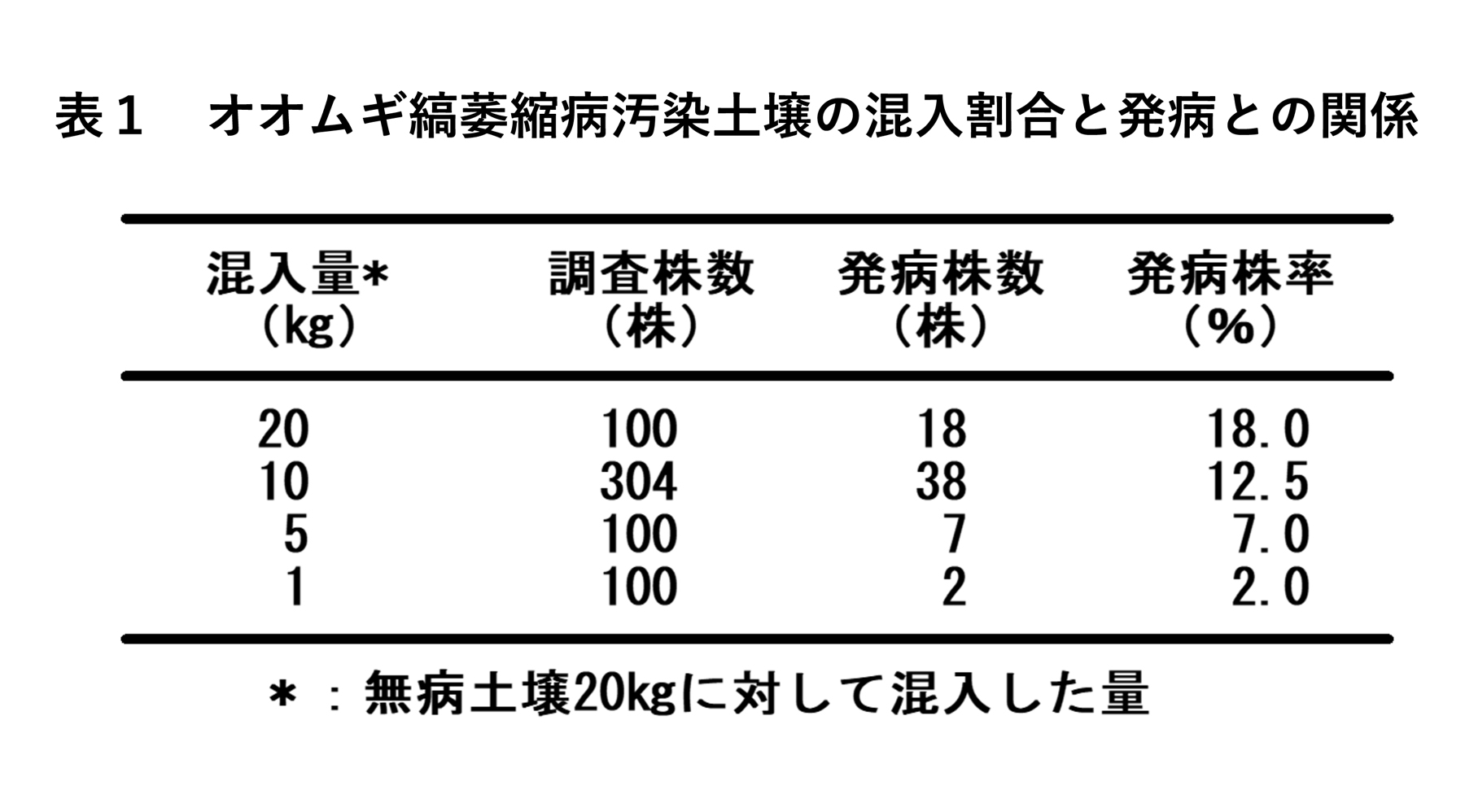

発生の最初の要因となるのは、農作業による土壌の持ち込みである。オオムギ縞萎縮病が発生している圃場の土壌(以下、汚染土壌)を健全土壌に混ぜて、そこにオオムギを播種したところ、健全土壌で2~5倍に希釈しても約1割の株が発病した(表1)。また、トラクタにロータリを装着して、耕耘作業後に付着した土をロータリのいろいろな部位からかきとり、その量を計測したところ、40~50㎏の土壌が付着していた。このようにトラクタで耕耘すると、汚染土壌は少なからずロータリなどに付着して容易に運ばれることがわかる。

圃場における発病の拡大

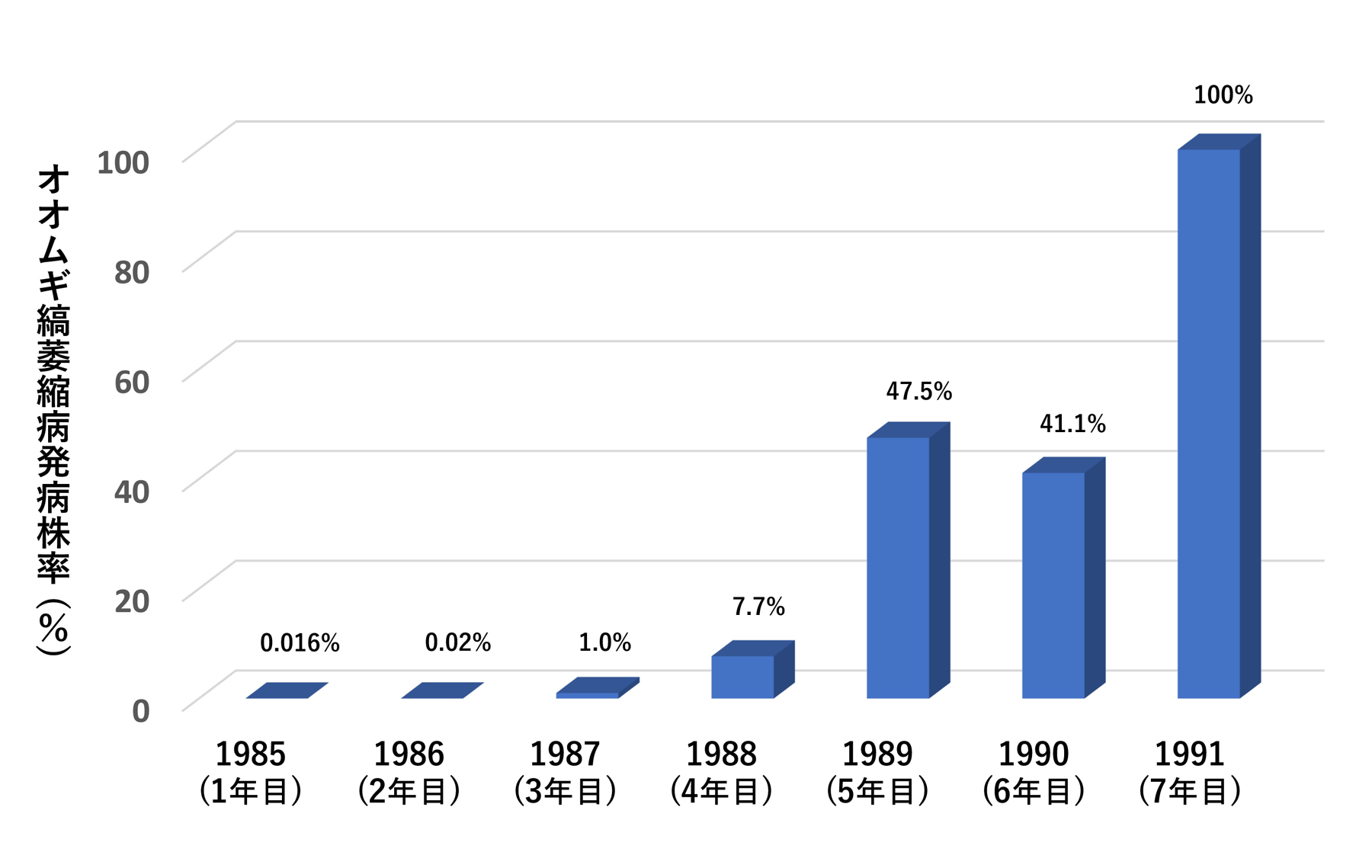

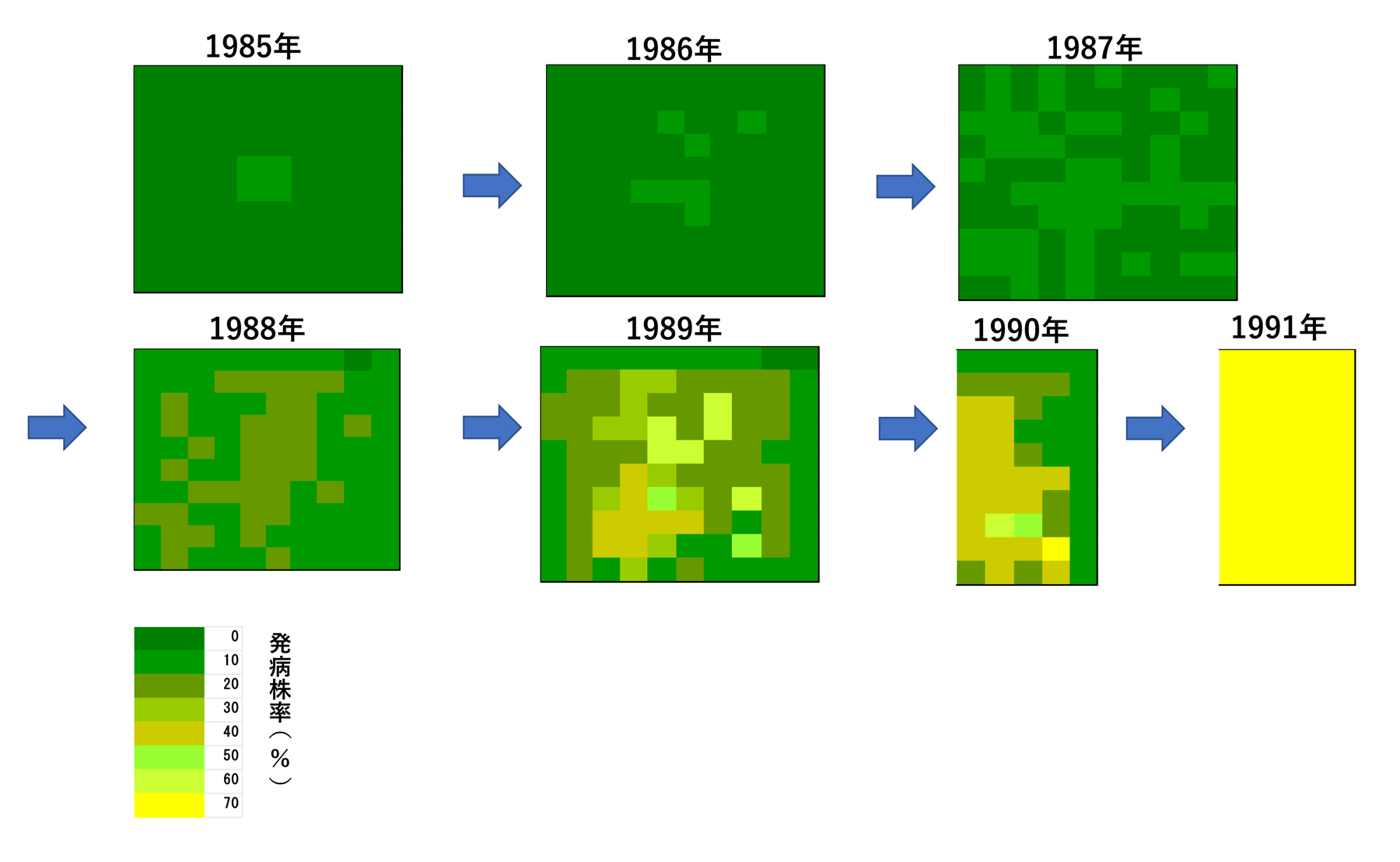

圃場内での発病拡大の様子をシミュレーションするため、実験的に発病圃場から汚染土壌(根部などの残渣含む)10 ㎏を健全圃場(22.6 m × 21.5 m)の中央部に投入した。その後、継続して夏作は水稲、冬作は抵抗性のない二条オオムギ品種を作付けし、本病が拡大する様子を7年間にわたって調査した(図3)。

投入後1~2年のあいだ、発病はほとんど認められなかったが、3年目に低率ながら圃場全面に発病が認められ、4年目以降、発病株率が急激に増え、7年目には圃場の全株が発病した(図3,4)。稲作の時に毎年「代かき作業」を行うため、病原ウイルスを取り込んだポリミキサ菌(保毒菌)が圃場全体に攪拌されて徐々に拡がり、最終的に被害が圃場全面に及んだのである。水田裏作の場合、「代かき作業」が病原拡散の主因となっている。

最初のうちは保毒菌の密度が低いため、発病株率の上昇は緩やかであるが、両者の密度がある一定の水準を超えると急激に発病株率が上昇する。外観から肉眼で部分的にでも発病が確認できるのは連作4年目以降であり、圃場全体が黄化して、発病が容易に確認できるのは7年目である。生産現場に土壌病害が最初に侵入したのち、圃場全体に蔓延していることが肉眼でも分かるようになるまでは、何年もかかるということである。

土壌病害を効果的に防ぐためには

本病に限らず、一般に土壌病害は土壌中の病原体密度がある一定の水準以上になると、農作物の収量・品質が著しく低下し被害が大きくなるだけでなく、防除そのものも困難になる。したがって、発病が少ないうちに土壌病害の原因を調べ、それに罹らない作物を導入した輪作などの耕種的防除対策をとるべきである(2)。そのため、手遅れにならないよう、植物医師®に相談するなどして異常を早期に発見することが大切である。

なお、オオムギ縞萎縮病に対しては農薬登録されていないが、これまでの試験事例ではD-D剤やダゾメット粉粒剤等の土壌くん蒸剤で防除することができる(3)。熱による防除も可能と考えられるが、コスト高になるので実用化されていない。オオムギ縞萎縮ウイルスは全国に分布しているが、病原性の異なる複数の系統があるので(4)、各自治体で奨励されている抵抗性品種を栽培するのがよい。