鍵和田 聡

はじめに

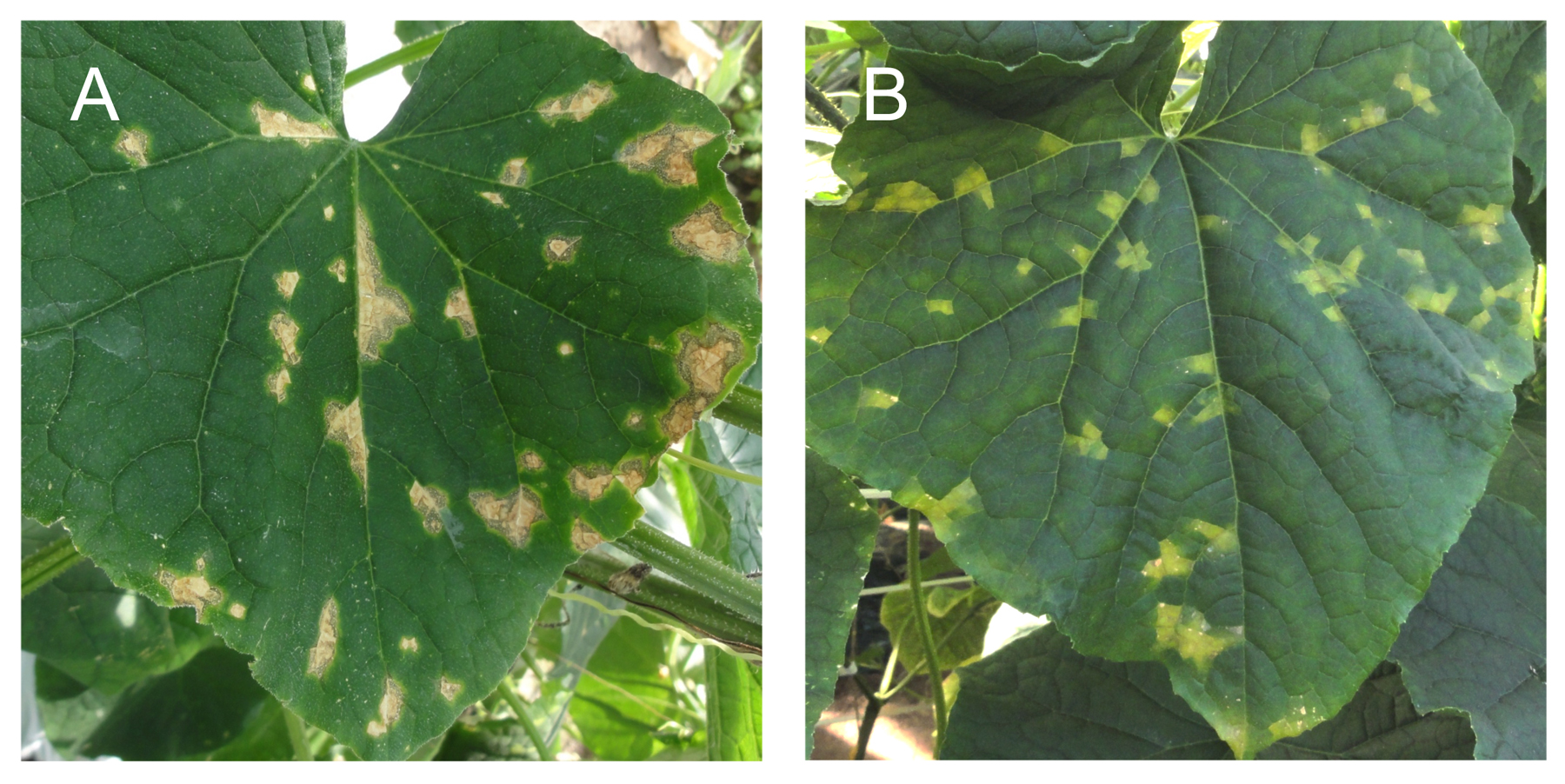

植物病の原因となる微生物は、それぞれ特徴的な生き方をしている。たとえばキュウリに寄生する微生物のうち、うどんこ病菌は葉の表面に菌糸を張って栄養を吸収し、胞子を大量にばらまいて病気を拡散する。その白色の粉状の菌糸は、われわれの目には葉に小麦粉(うどん粉)をまいたように見える。また、褐斑病菌は葉の内部に菌糸を伸ばして侵入する際に毒素を分泌し細胞を殺すため、葉には死んだ細胞の集団が褐色の斑点として見え、徐々にそれが拡大してゆく。このように、植物病の種類によりさまざまな症状(病徴)が現れるため、生産者はそれを手掛かりにどの植物病が発生しているかを識別し対処する必要があるが、正しく見分けるのは容易ではない(図1)。

圃場の画像診断技術

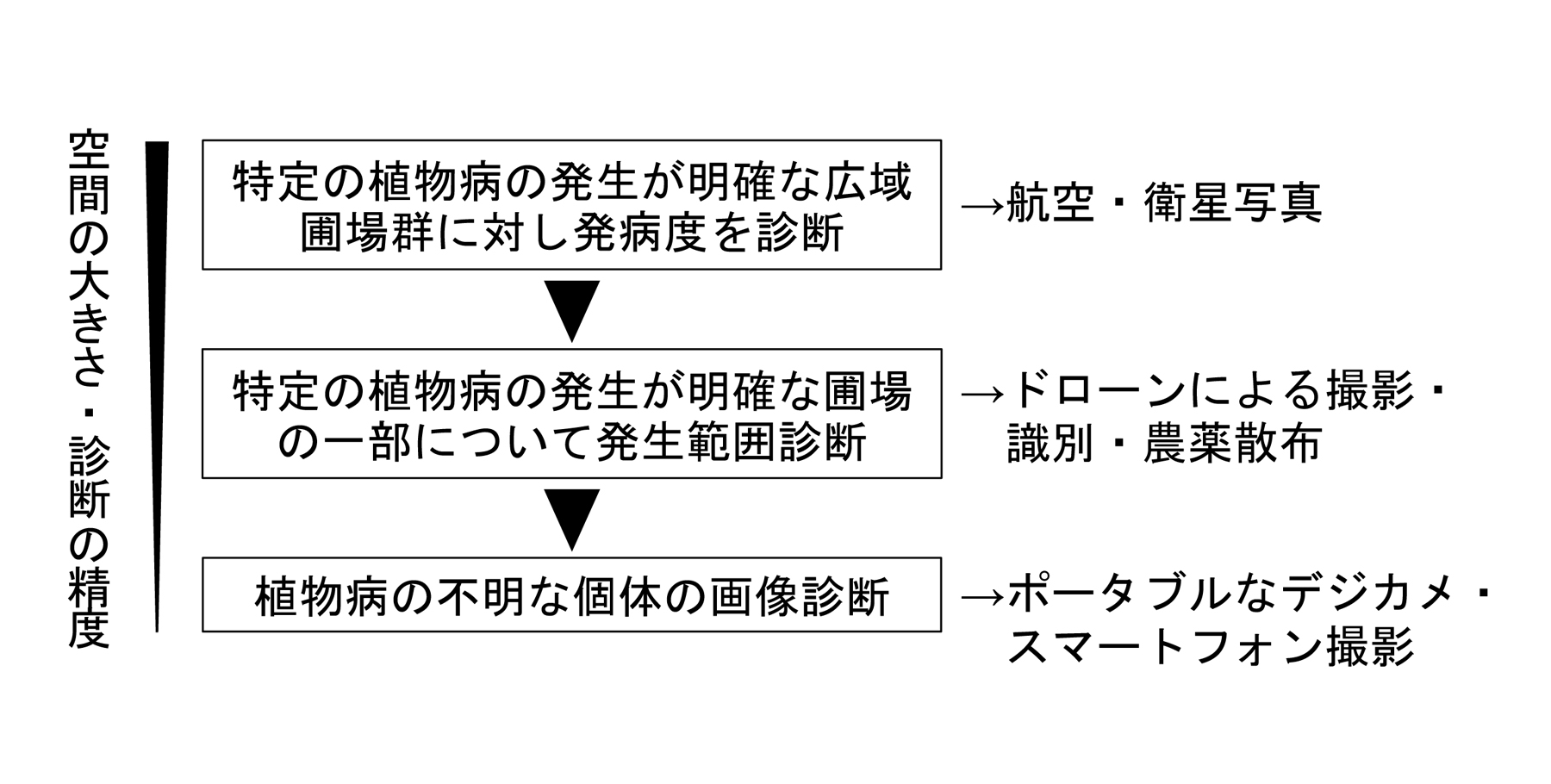

植物病の診断を、カメラで撮影した写真の画像解析を活用して機械的に行おうとする研究が試みられている。古くは1980年代に圃場の衛星画像や航空写真を用いて、土壌肥料が生育に及ぼす効果や植物病による被害状況を広い範囲で解析する技術が開発された(リモートセンシング技術)(1, 2)。大規模農業では、生育状況を人間の目で見て確認するのに要する膨大なコストを省くうえで有用な技術である。しかしこれは、肥料の過不足(生理病)や病虫害(微生物病や害虫病)など、その作で問題になっている植物病の種類を特定したうえで、その被害規模を把握する技術である。この技術は今でも有効であるものの、画像取得にコストがかかるため、誰もが使える方法ではなかった。しかも、圃場の衛星画像や航空写真では生育不良であることは把握できるものの、植物病の種類までは区別できなかったのである。つまり、圃場の植物病が全て前提としているものに限られていないことは、専門家であれば周知の事実だったのである。したがって、適切な対処法にたどりつくためには従来どおりの人間の目による診断が必要であった。その後2010年代になると、安価なドローンの開発やカメラの小型化などの技術革新が進み、それらを用いた圃場診断の実用化が試みられる状況にある(図2)(3, 4)。しかし、これも前述同様の問題をはらんでいる。

AI(人工知能)技術の発達

植物個体の病害識別技術は、圃場内に発生する複数種類の植物病を個体ごとに識別しようとするものである。近年AIによる画像識別技術が発達し、カメラに写り込んだものが何であるかを瞬時に識別できるプログラムが開発されている。これは正解となる教師画像を大量に機械に覚え込ませる深層学習(ディープラーニング:AIの一種)の技術を使ったものであり、病気となった葉の画像を多数覚え込ませれば、植物個体単位での自動診断も技術的には可能である。日本では農林水産省のプロジェクト研究により、キュウリ、トマト、ナス、イチゴの4作物で病害虫の識別プログラムの開発が試みられ、うどんこ病、褐斑病などの植物病に対し、約8割の識別率が得られている(5)。こうした植物の個体レベルでの病害識別技術はスマホアプリとして栽培現場での診断などへの応用が考えられるとともに、農薬散布用ドローンに搭載して、識別と農薬散布を自動で行おうとするアイデアもある(図2)。

画像識別の壁

一方、開発の過程で問題点も浮上してきた。病徴画像による個体識別では、画像撮影した植物の症状が典型的なものであれば良いが、初期症状や末期の症状では識別精度が悪くなる。そもそも人間が見ても分からないような非典型的な症状の場合、画像診断を利用しても正解に辿り着くのは難しい。たとえば、発病した植物に二次的に菌が発生した場合、もとの植物病の原因が微生物によるのか、害虫病か、生理病かを識別することは、人間の目でも難しいのと同様に画像診断でも困難である。

画像診断の今後

考えてみると、植物医師®による植物病の診断は、植物病の症状、進行具合だけでなく、植物の抵抗性などの性質、温度・湿度・気象などの環境条件、施肥や農薬散布などの栽培管理状況などを複合的に考慮した上でおこなわれている。画像による識別は、それらの情報のごく一部を時間軸の一場面だけで切り取った、視覚情報のみでおこなおうとするものである。そのため、AIによる画像診断をいくら発達させても、植物医師®が全てAIに置き換わることはありえない。画像診断を活用するにあたっては、入力した情報の範囲内で判断が下されているに過ぎないことを利用者がよく理解することが大切である。

そうしたことを踏まえた上で、今後画像診断の活用が期待される場面としては、一般生産者向けのツールに加え、植物医師®の診断のサポート技術も考えられる。AIに入力する画像として適切かどうか判断した上でシステムに入力し、病徴診断の見落としがないように診断者をサポートするといったものである。また、そのシステムからAIが何を根拠に診断を行ったのかを提示する機能を加えれば、植物医師®自身の技術向上にも繋がると考えられる。適切なAIとの付き合い方を最初に理解し、正しく活用していくことが重要である。