大島 研郎

はじめに

大学で授業をしていると、カビ(菌類)やバクテリア(細菌)、ウイルスを正確に区別していない学生を時折見かける。なかでも細菌はこれら3者の微生物のなかで最も数も種類も多いのであるが、医療や農薬など微生物に関わる立場にいない限り、細菌がどのような生き物か説明できる人は少ないのではないだろうか。とくに植物病を引き起こす細菌は、堅固な細胞壁を持った植物細胞に感染するため、とくに巧妙な侵入・拡大能力を兼ね備えた特殊な生き物である。本稿では「そもそも細菌とはどのような生物なのか」、そして「おもな細菌による植物病の特徴や防除にあたっての注意点」について考えてみる。

細菌とは?

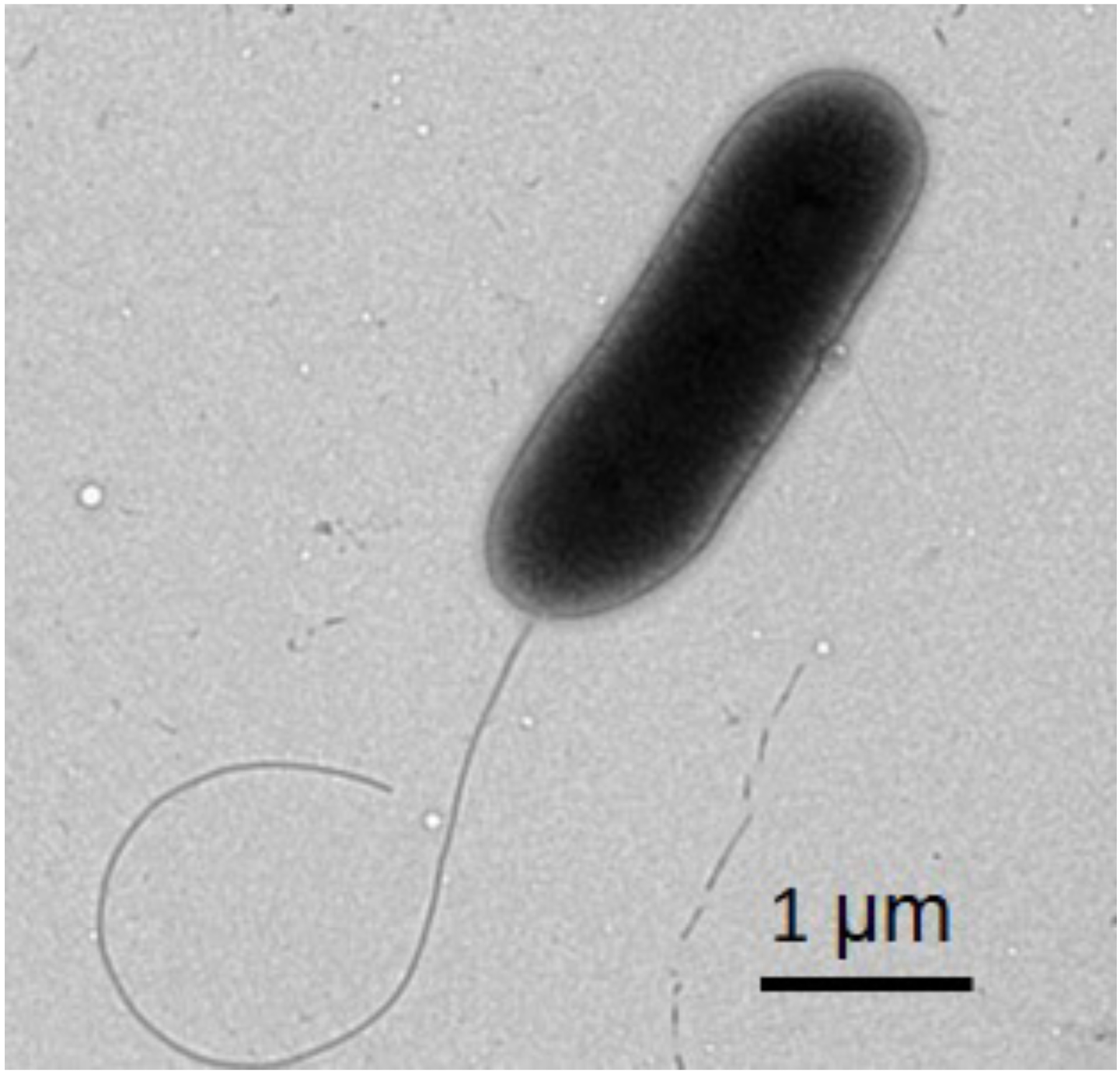

細菌は単細胞からなる大きさ1~5 ミクロン(1ミクロンとは1ミリの千分の一)ほどの微生物である(図1)。微生物というとカビを思い浮かべる人もいるかもしれないが、細菌はカビなどの菌類とは生物学的に大きく異なる(1)。生物は細胞からできているが、一般的に大きく2種類に分類される。細胞内に「核」がありその中にDNAが格納されている細胞からなる真核生物と、核が無くDNAが細胞内に裸のまま存在する細胞からなる原核生物である(2)。動物や植物のほか、カビや酵母は微生物だが真核生物である。一方、原核生物は地球上に最初に誕生した生命体であり、細菌はこの原核生物の仲間である。誕生と絶滅を繰返し続けてきた生命の歴史の中で、環境の変化にも負けず40億年もの長い間生き残り続けてきたという意味では、細菌は地球という環境に最も適応した生物と言える。

細菌は土壌、河川、温泉など、あらゆる環境に存在し、ヒトの腸内には1,000種類もの細菌が100兆個も生息している(3)。細菌の多くはヒトや植物にとって無害であるが、有用な細菌も多い。例えば、腸内細菌は人間の健康に重要な役割を果たしている。また、納豆やヨーグルトなどは細菌を利用した発酵食品である。しかし、一部の細菌は植物に病気を引き起こすため、植物病原細菌と呼ばれる。植物は細菌に対抗するために抗菌物質を産生するなどの防御システムを備えているが、植物病原細菌はこれをかいくぐり、植物に寄生する特殊な能力を持つようになった微生物である。

細菌病の症状と病気がおこる仕組み

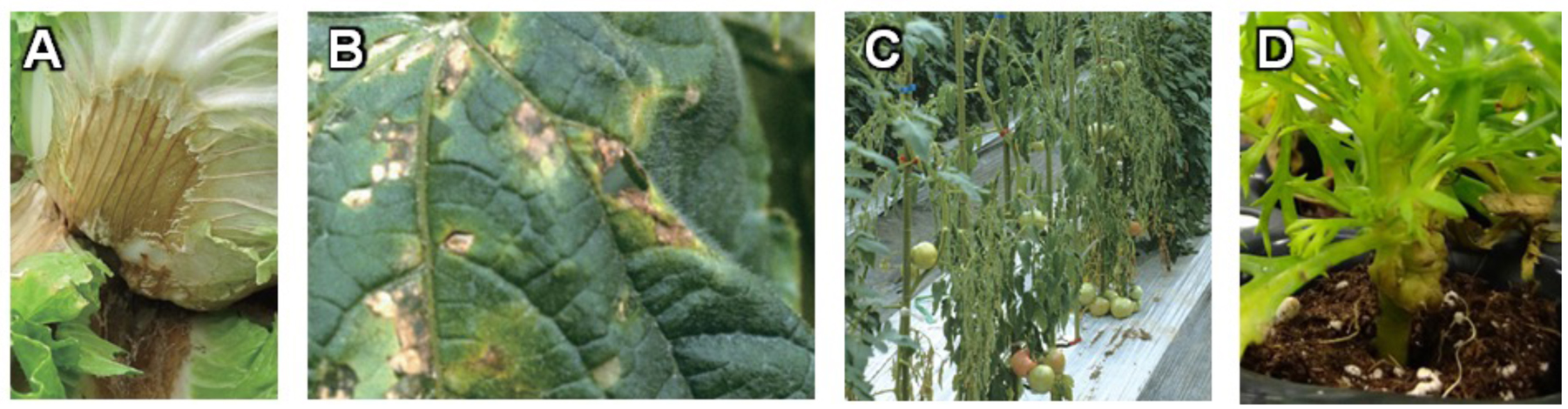

植物病原細菌によって引き起こされる植物病は国内だけで600種類以上あり、植物の種類や症状、発病のしくみなどもさまざまである(4)。例えば、ハクサイなどの野菜類に発生する軟腐病は土壌伝染性の細菌病で、土壌中の病原細菌が植物の傷口などから侵入して感染・発病する(5)。初めは小さな水浸状の病斑ができ、次第に植物全体が軟化、腐敗し、強い悪臭を放つようになる(図2A)。病原細菌はペクトバクテリウム属(Pectobacterium属)の細菌であり、植物の細胞壁成分であるペクチンを分解する酵素を分泌することによって、植物を軟化・腐敗させる。

キュウリ斑点細菌病の場合は、はじめは葉に水浸状の小斑点が生じ、これが拡大して黄褐色~灰白色の病斑が形成される(図2B)。病原細菌はシュードモナス属(Pseudomonas属)の細菌であり、おもに葉の気孔から植物内に侵入する。すでに述べたように、植物は細菌が侵入するとそれを感知して抗菌物質などを産生し、細菌の増殖を抑えようとする。これに対して、キュウリ斑点細菌病菌は注射器のような装置(分泌装置)を菌体表面に備えており、植物の防御反応を阻害するタンパク質を植物細胞に送り込み、感染を広げてゆく。

トマト青枯病はラルストニア属(Ralstonia属)の細菌によって引き起こされ、土壌中に生存するこの細菌が根の傷口から侵入し、根や茎の導管で増殖する。細菌は植物に感染すると粘質性の多糖類を分泌して、細菌の菌体と絡まって導管を閉塞させるため、水分や養分の供給が遮断されて植物は青いまましおれる(図2C)。

バラやマーガレットなどに発生する根頭がんしゅ病は、根や地面近くの茎に、ごつごつした腫瘍(こぶ)が生じる病気であり(図2D)、アグロバクテリウムと呼ばれる細菌※によって起こる。この細菌が傷口から侵入すると、シュードモナス属菌とは別のタイプの分泌装置によって植物細胞にDNAを送り込む。このDNAにはこぶを形成する働きがある。

このように植物病原細菌は植物を腐敗させたり、植物にタンパク質やDNAを送り込んだりして、導管を詰まらせたり腫瘍をつくるなど、いろいろな方法で植物に寄生する。単細胞生物なので単純で下等な生物を思い浮かべるかもしれないが、植物病原細菌は長い進化の過程で植物に感染する「わざ」を発達させてきた特殊な生き物なのである。

※ 正式にはRhizobium属(リゾビウム属)の細菌であるが、アグロバクテリウムという呼称が今も広く使われている。

細菌病の防除法

このような巧妙な手口を駆使して植物に感染する病原体を抑え込むのは容易ではない。現在でも細菌病に効果のある農薬は銅剤や抗生物質剤など数は限られている。特に維管束を侵す細菌病には効果的な薬剤がなく、農薬による防除は難しい。そのため、輪作や抵抗性品種を活用するなど、そもそも細菌病が発生しにくい栽培環境を築くことが大切である(4)。例えば、土壌湿度は土壌病害の発生を左右し、野菜類軟腐病やトマト青枯病は多湿環境下で発生が多くなるので、水はけに気をつける必要がある。土壌pHも土壌病害の発生に影響することがあり、ジャガイモそうか病は中性あるいは微アルカリ性土壌で多く発生するが、pH5.5以下の酸性条件では病原細菌の活動が鈍る。防風垣を設置したり食害する害虫を駆除するなど、細菌が侵入する傷口を減らす工夫も細菌病に対する有効な予防手段となる。

また、細菌病と菌類病(カビによる植物病)では防除法や対策も異なるので、細菌病かどうかを正しく診断することも大切である。例えば、カビによる植物病にはベノミルやチオファネートメチルを主成分とする農薬が使われるが、これらの農薬はカビのβ-チューブリンというタンパク質に作用して細胞分裂を阻害する(4)。一方、細菌はβ-チューブリンを持たないので、これらの薬剤が効かない。細菌は光学顕微鏡でぎりぎり見える程度の大きさであり、細菌病かどうかの診断が難しい。細菌病の可能性が疑われるときは、植物医師®などの専門家に相談するのが賢明である。