谷名 光治

はじめに

トマトかいよう病は、バクテリアによって起こる病気で、日本では1958年に北海道で初めて確認され、その後全国的に発生が認められるようになった。当初は露地の夏秋栽培で被害が大きく、雨除け栽培では被害が軽微であった。実際、ハウス施設型の雨除け栽培(以下施設栽培と呼称)が普及するにつれ大きな被害は見られなくなった。しかし、2000年ころから施設栽培トマトで再び全国的に発生するようになり、圃場全体の株が枯死して壊滅状態となり、大きな損害を及ぼすようになった(1,2)。

症状

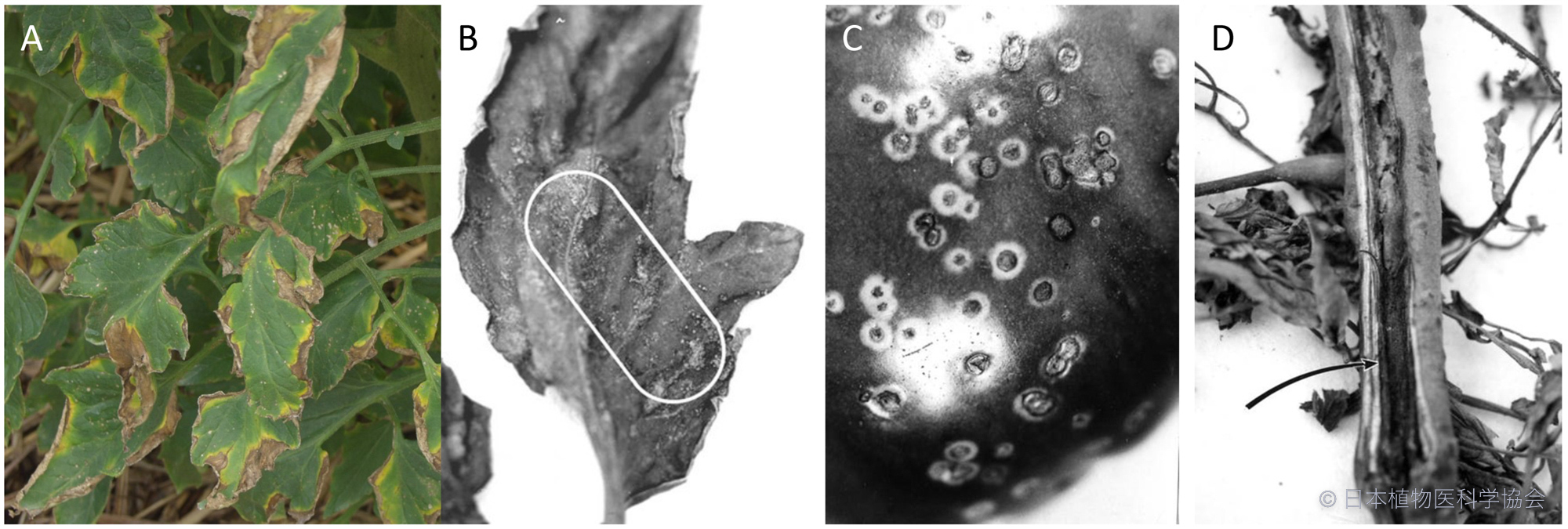

露地栽培では、「葉縁の枯込み症状」やかさぶたのような「葉面のかいよう症状」、「鳥の目様の斑点になる果実のかいよう症状(鳥目症状)」が典型的な病徴で、茎の内部が褐色に変色し、組織が崩壊して空洞になり茎が裂ける場合もある。しかし、施設栽培では露地栽培の場合と異なり、「株の中位の複葉の色が一部抜けて干からびたような症状(脱水斑症状)や黄化・しおれ症状」に始まり、やがて「株全体がしおれて枯死する」のが主な症状であり、葉面や果実にかいよう症状はほとんど認められない(3)。病原菌はClavibacter michiganensis subsp. michiganensis であり、生育適温は25~27℃、夏秋栽培、冬春栽培などいずれの作型でも発生する(2,4)。

診断

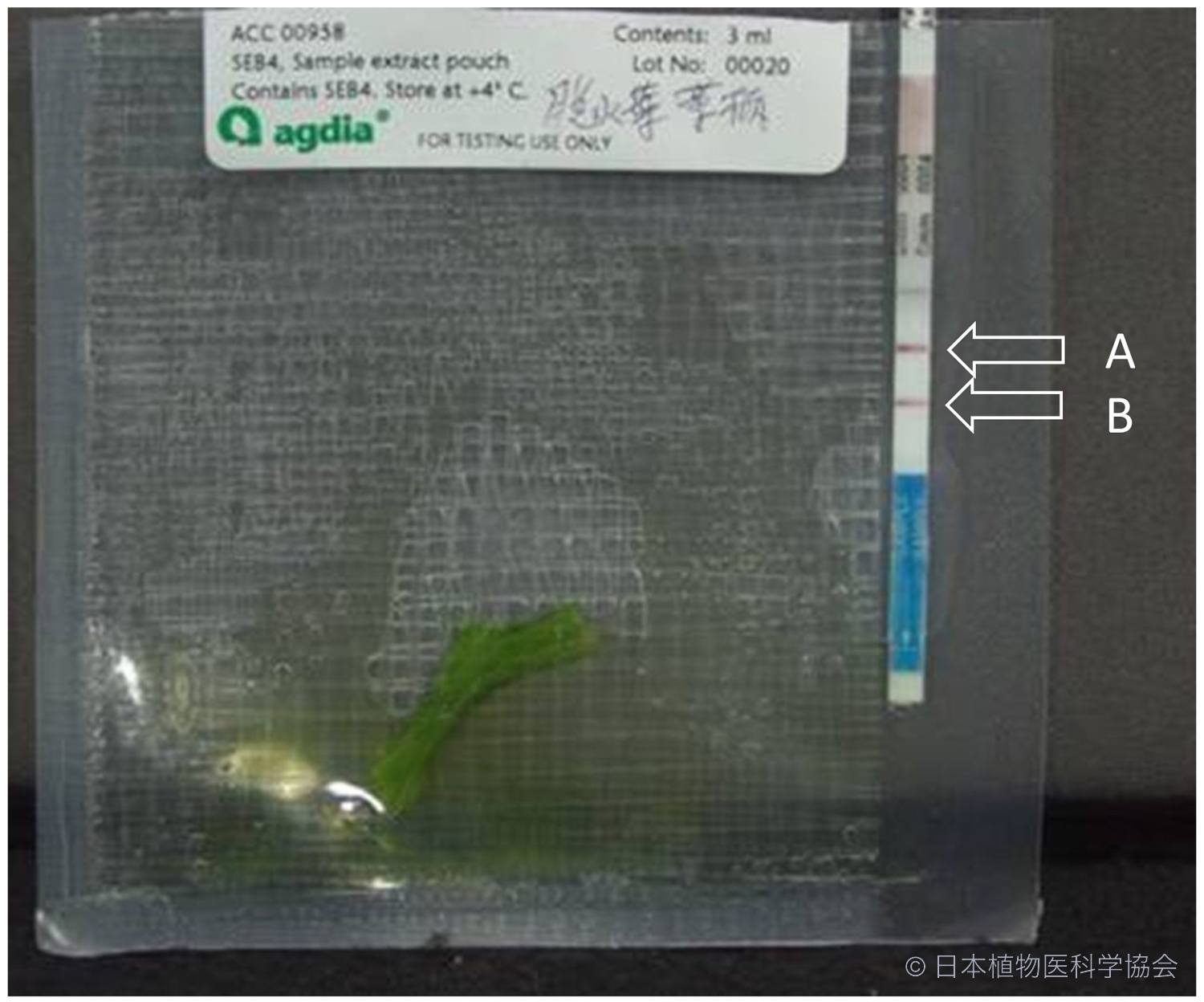

施設栽培におけるトマトかいよう病の初期症状である「複葉の脱水斑症状」は水分バランスの崩れによって生じる障害であるが、この症状だけでは本病かどうか判断することは難しい。かいよう病の場合は、複葉が黄化し、しおれ、これらの複葉基部の切断面にやや薄い褐変が認められる(4)。初期診断で、この褐変を見逃さないことが重要である。専門機関では褐変部位の顕微鏡観察や、褐変組織からの病原菌の分離培養、遺伝子診断などが行われるが、市販されているイムノクロマト法を用いた診断キットを用いれば、現場でも診断できる(5)(イムノクロマト法は血清学的な抗原抗体反応を利用した診断技術で、新型コロナウイルスの抗原検査キットも同じ原理を用いている)。検査は1検体あたり1000円~2000円程度(輸入取扱なので価格変動あり)かかるが、現場において褐変した複葉基部を使って10分程で高精度に検査できる。また、いずれの生育期でも診断できる。類似病害の青枯病や軟腐病では、このイムノクロマト診断では陰性となるので判別できる。その他以下のことも診断のポイントとなる。軟腐病には強い腐敗臭があり、青枯病とかいよう病に腐敗臭はしない。青枯病では褐変した切断面を透明な瓶に入れた水につけると、数分後に切断面から病原菌の菌泥(きんでい)が白い筋となって水中に流れ出るが、かいよう病ではほとんど認められない。

伝染経路と対策

露地栽培で多く見られていたかいよう病は、風雨で病原菌が飛散して伝染するため施設栽培にすることで被害を軽減できた。しかし、施設栽培で発生するトマトかいよう病は従来とは異なる伝染経路で感染拡大したため、毎年同じ生産者、同じ圃場で発生が継続する特徴がある。この場合、かいよう病の一次伝染源は土壌(特に土壌中に残存する罹病植物残渣)であり、感染した株が二次伝染源となる。かいよう病の発生拡大には芽掻き(めかき)などの地上部管理作業による二次伝染(接触伝染)の影響のほうが一次伝染(土壌伝染)よりも大きい(1)。なお、土壌伝染による本病発症までの期間は、通常、定植後1か月程度かかるため、見かけ上健全株であっても潜在感染株が二次伝染源になるので注意が必要である。

そのため、本病の防除は、最初に土壌伝染による発病株を減らすための対策と感染株からの接触伝染を抑制するための対策の二つが重要である。まず、地上部管理はできるだけ感染株からの汁液が隣接株に接触しないように行う。具体的には、芽先をつまんで切断面に触れないように芽掻きを行うことや、ハサミを使用する場合は0.2%中性次亜塩素酸カルシウム液により消毒することが有効である。栽培終了後はトマト残渣を圃場外に持ち出して適切に処分することや、次作前に熱水土壌消毒などを行って一次伝染源の低減を図ること、発病を確認した株は速やかに根ごと抜取処分すること、前作で使用した農業用資材は消毒してから使用すること、抗生物質剤や無機銅剤による薬剤散布することがポイントとなる(1,6,7)。また、本病が新たな圃場で発生が認められた場合も、まず、接触伝染による二次伝染を抑制する対策が重要である。なお、本病が発生する主な作物はトマトだけなので、防除対策はトマトのみを対象として考えればよい。

引用文献

- 川口章(2012)「雨除け栽培で発生するトマトかいよう病に対する総合防除対策」植物防疫 66 (5): 247–250.

- 栃木県農業環境指導センター(2013)「トマトかいよう病は予防と発病株の早期発見が重要です!」植物防疫ニュース(速報No.23)

- 川口章・谷名光治(2011)「栽培環境で異なる病徴を呈するトマトかいよう病の病原性について」 関西病虫研報 (53) : 57–58.

- 川口章(2010)「雨除け栽培で発生するトマトかいよう病の疫学的解析による伝染源の解明」 植物防疫 64 (10): 647–652.

- 谷名光治・川口章(2011)「ImmunoStripTMCmmを利用したトマトかいよう病菌の簡易な分離方法」 日本植物病理学会報 77 (4): 287–290.

- 谷名光治・川口章(2012)「トマトかいよう病及び青枯病発病株の早期抜き取りによる土壌伝染の抑制」 岡山農研 平成23年度試験研究主要成果 41–42.

- 小松勉(2008)「トマトかいよう病の診断法と防除対策」 植物防疫 62 (4): 209–212.